2022年冬季,乌鲁木齐疫情的暴发不仅成为一场公共卫生危机,更引发了对公共治理体系的深刻拷问,随着感染人数的上升和防控措施的调整,公众的质疑声逐渐聚焦于一个问题:谁该为疫情的扩散与应对不力负责?疫情问责,不仅是对个别失职者的追责,更是对整体应急机制、政策执行和公共信任的重构,这场问责风暴,折射出中国在疫情防控常态化下面临的挑战与反思。

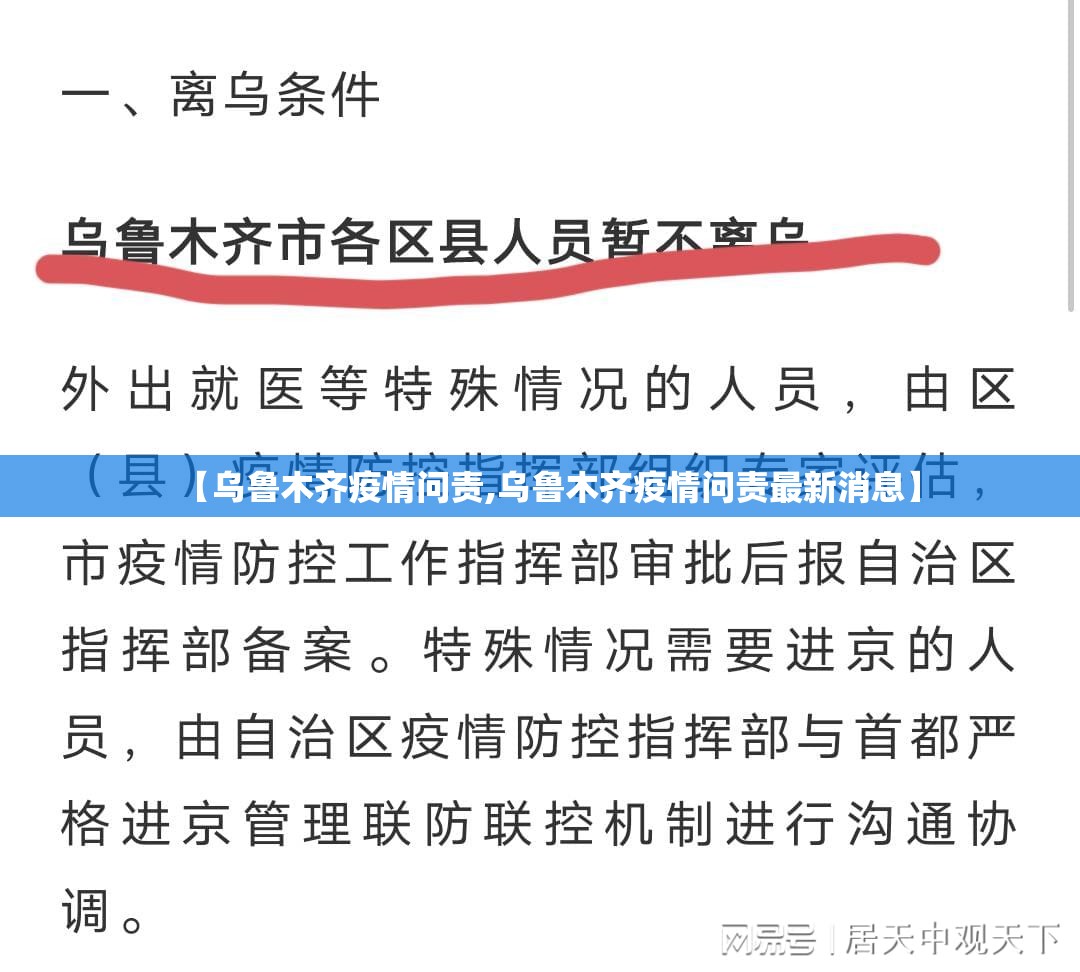

乌鲁木齐疫情的暴发,暴露了局部地区在疫情防控中的薄弱环节,初期,信息传递的延迟、物资调配的混乱以及基层执行的僵化,加剧了疫情的扩散风险,部分社区在封控管理中缺乏灵活性和人文关怀,导致居民生活保障出现问题,引发社会情绪波动,这些现象背后,既有突发公共卫生事件的复杂性,也可能存在个别部门或官员的失职行为,问责机制的启动成为必然,从公共管理角度看,问责不仅是追究责任,更是通过惩戒和警示,推动治理体系的优化,在乌鲁木齐的案例中,相关部门对失职官员的迅速处理,体现了对公众关切的回应,但也反映出更深层次的问题:为何在疫情防控经验丰富的背景下,仍会出现这样的漏洞?

问责的核心在于厘清责任边界,疫情防控是一个系统工程,涉及政府、社区、医疗机构和公民个人等多方主体,乌鲁木齐疫情中,问责的对象不仅包括直接负责疫情防控的官员,还延伸至政策制定、资源分配和信息公开等环节,如果物资调配不及时是由于层级审批过多导致的效率低下,那么责任可能在于管理体制而非个人;如果信息瞒报或迟报是由于地方保护主义,那么就需要从制度层面加强监督,问责不能止于“抓典型”,而应推动制度性改革,例如简化应急响应流程、加强跨部门协作、提升基层执行力等,问责才能真正转化为治理能力的提升。

乌鲁木齐疫情问责也凸显了公众参与的重要性,在社交媒体时代,信息的透明和公开是维护公信力的关键,疫情初期,公众对数据真实性和政策公平性的质疑,在一定程度上放大了危机,问责过程若能公开进行,并吸纳公众反馈,将有助于重建信任,通过听证会或第三方评估等方式,让问责更加公正和透明,这不仅符合法治精神,也能增强社会的凝聚力,从长远看,一个健康的问责文化应鼓励公民监督,而非单纯依赖自上而下的行政处理。

问责也需要避免过度化或简单化,疫情防控充满不确定性,官员和一线工作者在高压下面临巨大挑战,如果问责变为“甩锅”或避责工具,反而会挫伤积极性,导致保守决策,乌鲁木齐疫情中,有些基层工作人员在资源有限的情况下尽力而为,却因系统性不足而受责,这可能带来不公,问责应区分主观失误和客观限制,注重改进而非惩罚,建立容错机制和激励机制,才能让问责更加科学和人本。

乌鲁木齐疫情问责是一场深刻的公共治理课,它提醒我们,疫情防控不仅是医学问题,更是管理问题和信任问题,通过问责,我们不仅要追究过去,更要面向未来:完善应急体系、提升执行效率、强化公众沟通,才能在未来的危机中更好地保护生命与社会稳定,问责的终极目的,是让每一次教训都成为进步的阶梯。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏