当奥密克戎变异毒株以惊人速度席卷中国多个城市,上海和成都——长江首尾的两座超级都市——相继拉响疫情防控警报,然而细察两城的应对策略,却呈现出迥然不同的风格与路径,上海作为人口逾2400万的超大城市,其防控以“精准”为核心理念,力图以最小代价实现最大效果;而成都在面对传播力更强的变异毒株时,则采取了更为快速果断的“围堵”策略,这两种模式的并存与对话,构成了中国特大城市疫情防控的生动样本。

上海的精准防控堪称“瓷器店里抓老鼠”,既要抓住病毒,又要避免打碎瓷器,这种策略强调流调追踪的极致精准,通过最小单元(如一家奶茶店、一个便利店)的管控,最大限度减少对社会运行的影响,其背后是强大的流行病学调查能力、数字化防控体系和高度的市民配合,这种模式的优势在于经济社会的持续运行,但挑战在于对防控各环节的要求极高,任何疏漏都可能造成防控缺口。

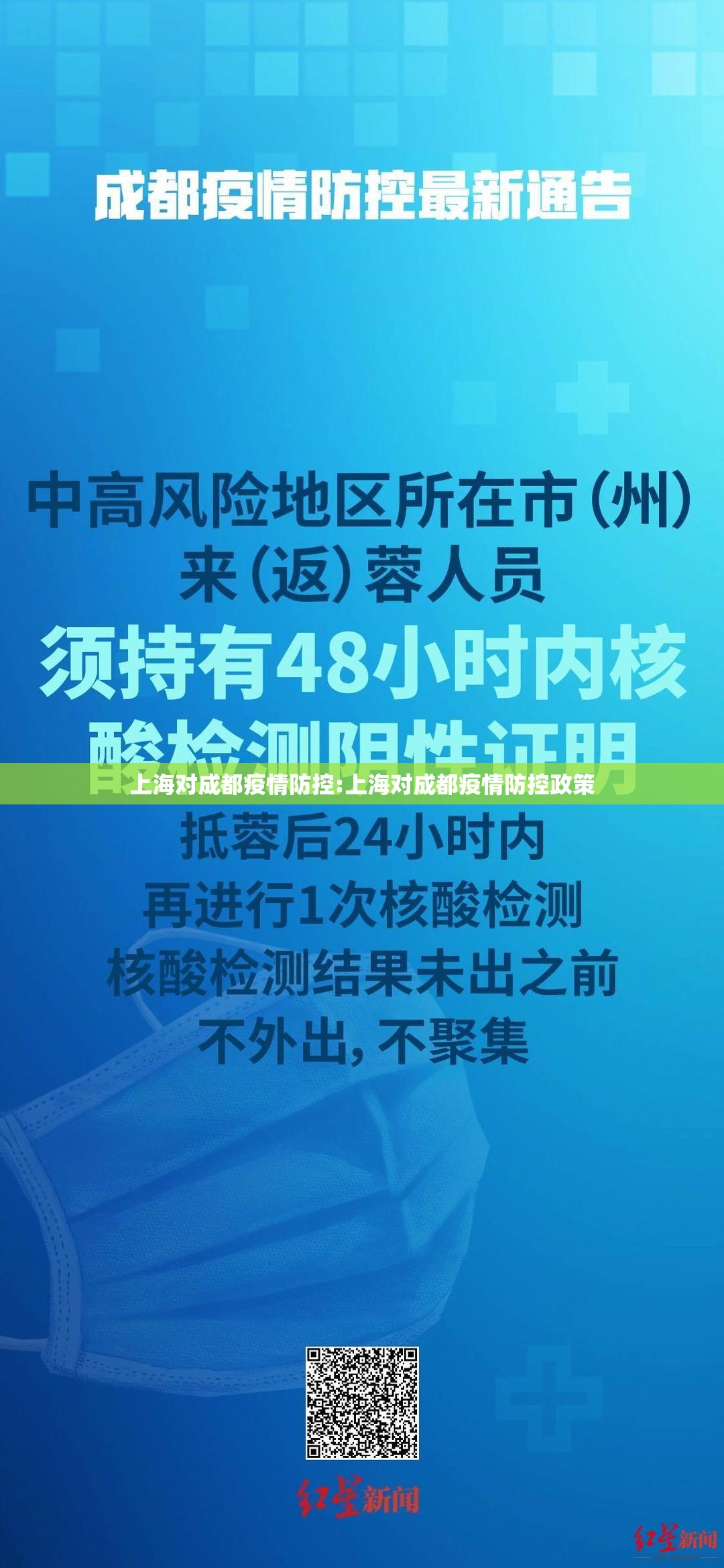

成都的防控策略则更显“快刀斩乱麻”的特质,面对传播速度更快的变异毒株,成都采取了以快制快的策略,强调整体性、快速性的管控措施,从8月25日发现首例病例到实施部分区域静态管理,成都的反应极为迅速,这种模式的优势在于能够快速切断传播链,遏制疫情扩散,但相应地也会带来较大的社会成本。

两种模式差异的背后,是两座城市不同的城市特质与疫情形势,上海作为中国经济中心和国际化大都市,承担着连接国内国际双循环的重要功能,这决定了其防控策略必须更加注重精准性和经济社会的持续运行,而成都是西部重要中心城市,同时也是通往西藏、云南等地区的重要门户,其防控策略更需要考虑区域影响和快速遏制疫情的需要。

值得关注的是,两座城市在防控中都不断进行策略调整和优化,上海在面临奥密克戎变异株挑战时,也不断加强防控力度,适时扩大筛查范围;成都则在防控中逐渐提升精准性,避免“一刀切”的简单化做法,这种动态调整体现了两座城市实事求是、因时因势调整防控策略的务实态度。

两座城市的抗疫实践都凸显了同一个核心理念:人民至上、生命至上,无论是上海的精准防控还是成都的快速围堵,最终目的都是最大限度保护人民生命安全和身体健康,两种模式都注重民生保障,上海建立了覆盖全市的保供体系,成都则推出了“爱心物资包”和特殊群体关爱机制,体现了两座城市在严峻疫情下的温度与情怀。

沪蓉两地的疫情防控实践,共同丰富了超大城市现代化治理的经验,这两种模式不是非此即彼的对立关系,而是相互补充、相互借鉴的有机整体,未来中国城市的疫情防控很可能会呈现出更加多元化的策略工具箱,根据不同疫情形势、不同城市特点,灵活选择最适合的防控组合拳。

从黄浦江畔到锦官城内,两座城市的抗疫斗争仍在继续,它们的实践告诉我们,疫情防控没有放之四海而皆准的唯一解,唯有坚持科学精准、动态清零的总方针,因城施策、因地制宜,才能在守护人民健康与维持社会运行之间找到最佳平衡点,这场双城记不仅是中国抗疫斗争的缩影,更为全球超大城市的公共卫生治理提供了宝贵经验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏