“富士康从郑州撤离”的传闻在社交媒体上引发广泛关注,这一话题不仅牵动着当地就业市场和经济发展,更折射出全球产业链重构、地缘政治变动与中国制造业转型的复杂图景,究竟富士康是否真的撤离郑州?本文将从多方信息入手,剖析事件背景、动因与潜在影响。

传闻起源与事实核查

“富士康撤离郑州”的传闻主要源于两方面:一是全球疫情后供应链调整加速,富士康逐步推进产能多元化布局;二是2022年郑州富士康工厂因疫情管控一度停产,引发外界对其稳定性的担忧,截至目前,富士康并未发布任何官方声明确认全面撤离郑州,相反,公开资料显示,富士康在郑州的工厂仍在运营,且其郑州园区仍是全球最大的iPhone生产基地之一。

富士康近年来的动作为“产能分散”而非“彻底撤离”,公司加速在印度、越南等地建厂,以降低对中国大陆的依赖,应对贸易摩擦和成本上升压力,但郑州基地因其成熟的产业链集群和基础设施,短期内难以被完全替代,据河南省政府2023年数据,郑州富士康仍占该市出口总额的60%以上,雇佣员工约20万人。

全球供应链重构的驱动因素

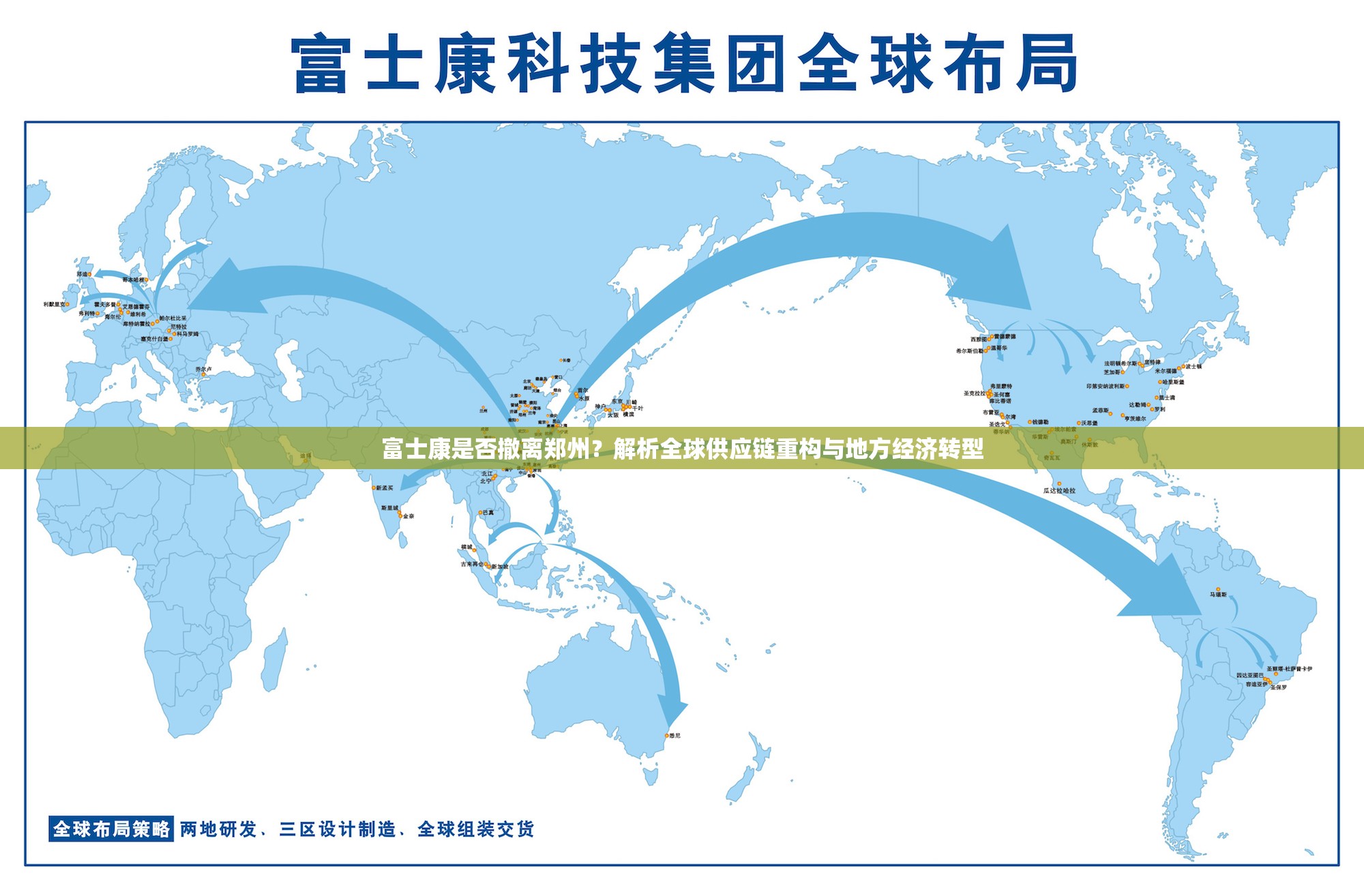

富士康的产能调整是全球化背景下企业战略的缩影,贸易保护主义抬头促使跨国企业寻求供应链韧性,苹果公司要求代工厂将部分产能转移至印度、东南亚等地,以规避关税风险并开拓新兴市场,中国劳动力成本上升和环保政策收紧,也推动了低附加值产能的外迁,疫情暴露了过度集中生产的脆弱性,企业更倾向于“中国+N”的多元布局模式。

但值得注意的是,中国制造业的优势并未消失,以郑州为例,其电子信息产业集群已形成从零部件到组装的完整生态,且物流、政策支持力度持续增强,富士康若完全撤离,将面临高昂的转移成本和供应链断裂风险。

对郑州及中国制造业的影响

若富士康逐步缩减在郑州的规模,短期阵痛不可避免,郑州经济高度依赖电子信息产业,富士康的变动可能影响地方GDP、就业和外贸数据,2022年因疫情导致的停产曾使郑州出口额骤降,长期来看,这也倒逼地方经济加速转型,河南省近年已推动新能源汽车、生物医药等产业布局,以减少对单一企业的依赖。

中国制造业正从“世界工厂”向“智造中心”升级,富士康的调整反而可能促进产业链向高技术领域延伸,郑州正在培育本土半导体、人工智能企业,并通过政策吸引更多高端制造项目。

合作与转型并存

富士康与郑州的关系将是“动态平衡”而非“一刀两断”,郑州基地可能转向更高附加值的产品(如服务器、电动汽车部件),而劳动密集型产能则加速向海外转移,中国政府提出的“内循环”战略和科技创新自主化,也将为地方提供新的增长动能。

全球供应链重构并非零和游戏,中国通过深化对外开放(如自贸试验区建设)和优化营商环境,仍能吸引高端制造投资,富士康母公司鸿海集团近年在中国大陆的投资并未完全停止,例如在深圳、上海等地加大研发投入。

“富士康撤离郑州”是一个被部分夸大的命题,其本质是全球产业链重塑下的区域性调整,郑州与中国制造业的韧性在于其规模优势、产业链完整性和持续升级能力,地方政府需通过多元化产业布局和科技创新,化解外部风险,而企业也将在全球化与本地化之间寻找新平衡,对于公众而言,理性看待产能流动,关注经济转型的长期机遇,远比焦虑于短期传闻更为重要。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏