2022年初冬,郑州再次因疫情成为焦点,这座千万人口的城市在防疫与生活的夹缝中摸索前行,而“疫情聚会”一词意外地掀起舆论波澜——它既指涉被防疫政策禁止的聚集行为,也暗含特殊时期人们的情感联结需求,当“严格防控”与“人性需求”碰撞,郑州的故事成为中国疫情治理的一个复杂注脚。

事件回溯:聚会背后的两极叙事

2022年11月,郑州某小区居民因长期封控自发组织物资交换活动,被网友称为“疫情聚会”,随后遭到社区劝阻,几乎同期,某企业违规举办线下会议导致疫情扩散的新闻引发谴责,两件事指向同一关键词,却呈现截然不同的逻辑:前者是民众对生存需求的无奈应对,后者则是规则漠视带来的公共风险,这种矛盾揭示了疫情中“聚会”一词的敏感性——它既是情感载体,也是病毒温床。

封控下的集体心理:孤独感与联结渴望

心理学研究显示,长期隔离会引发“社会性饥饿”(social hunger),郑州长达月余的封控中,居民通过阳台合唱、微信群团购、楼道物资分享等方式自发创造联结,这些微缩版“聚会”并非对防疫的挑战,而是人类应对危机的本能反应,一位郑州居民在采访中坦言:“我们交换的不仅是蔬菜,更是 reassurance(安心感)。”这种非正式聚集行为,实则是危机中社会韧性的体现。

政策与人性之间的张力

郑州防疫政策曾明确规定“禁止任何形式聚集”,但执行中面临现实困境,独居老人需邻里协助购药,双职工家庭需轮流照看儿童,这些必要互动模糊了“聚集”的边界,政策制定者面临两难:若过度刚性,可能激化矛盾;若过度宽松,则增加防控风险,郑州后期推广的“网格化精准管理”,正是试图在制度与人性化之间寻找平衡点。

疫情聚会的双重隐喻

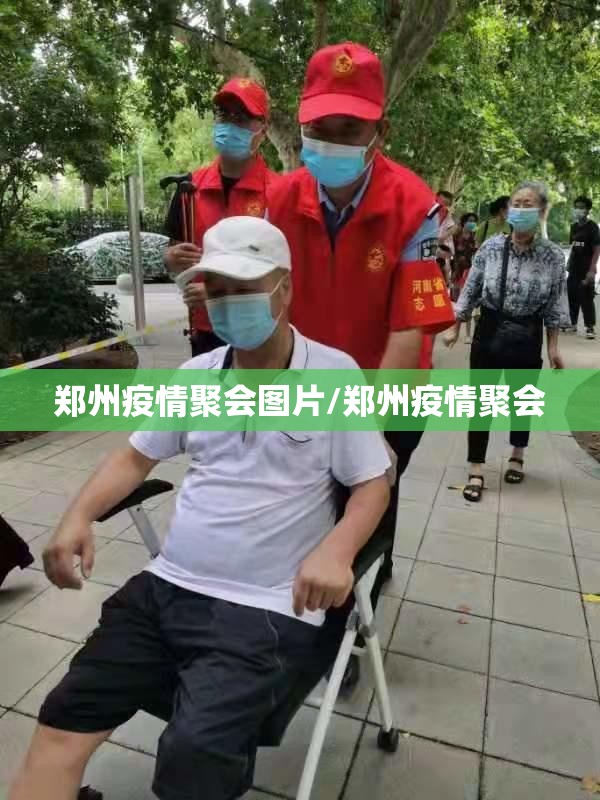

“聚会”在郑州疫情中成为隐喻性符号:它象征对常态生活的渴望(如线上生日会、云端婚礼);它暴露了社会治理的短板,某次违规婚宴导致传播链延长的事件,反映了部分群体对规则的漠视;而志愿者组织的“无接触物资配送站”,则展现了民间自组织的高效性,这种双重性提示我们:关键不在是否聚会,而在于如何建立更科学的风险管理机制。

从郑州看超大城市的疫情治理

郑州案例折射出中国超大城市防疫的共性挑战:人口密度高、流动性强、社会结构复杂,纯粹依靠“禁止聚集”难以持久,需向“精细化治理”转型,建立分级分类聚会管理制度(如区分家庭聚会与商业活动),开发智能预警系统(如场所码密度监测),以及加强社区协商机制(如居民议事会参与规则制定),这些举措既能控制风险,又能保留社会活力。

在隔离时代重新定义“相聚”

郑州疫情下的聚会争议,本质是人类社会永恒命题的缩影:个体自由与集体安全的边界何在?疫情终将过去,但它留下的思考不应消散——真正的治理智慧,不在于彻底消灭聚集,而在于构建既能保障公共安全,又尊重人性需求的弹性系统,当郑州居民在阳台上举起手机闪光灯相互致意时,那场未被命名的“星光聚会”,或许正是未来危机应对中最值得珍视的模板:物理距离未必阻隔心灵相近,而规则与温情从来不是非此即彼的选择。

(字数:872字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏