2022年的春节,对于郑州这座千万人口的城市而言,注定是特殊的,当奥密克戎变异毒株与农历新年不期而遇,一场疫情防控阻击战与传统佳节的碰撞,让这个春节留下了难以磨灭的集体记忆。

疫情突袭:春节前的紧张序曲

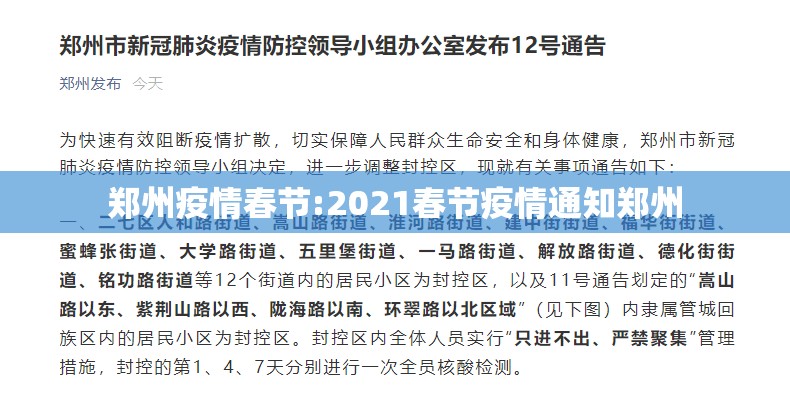

腊月二十三,北方小年,郑州通报新增本土确诊病例,消息传来,瞬间打破了节前的喜庆氛围,政府部门迅速启动应急响应,流调溯源、核酸检测、区域管控……一系列防疫措施有序展开,对于许多准备返乡的郑州人来说,这无疑是一个沉重打击,退票、取消行程、向老家亲人解释,成为不少人的无奈选择。

“妈,今年不能回去了,郑州有疫情,路上风险大。”在郑东新区工作的李女士挂断电话,眼圈泛红,这是她第三年没能回周口老家过年,像李女士这样的故事,在2022年春节前的郑州数不胜数。

封控区里的别样年味

疫情最严重的区域实行封控管理,居民足不出户,如何让封控区里的居民过好年,成为政府和社会各界的共同关切。

大年三十上午,志愿者和社区工作人员将一份份“年货大礼包”送到封控小区居民家中,里面有饺子馅、面粉、春联、糖果和防疫物资。“没想到在这种特殊时期,还能收到这么暖心的礼物。”家住管城区的王大爷感慨道。

除夕夜,封控小区比往常安静许多,但家家户户的灯光格外温暖,物业组织了一场线上春晚,居民们通过微信群分享自家的年夜饭,隔空举杯互祝新年,一种新型的“云团圆”方式,在这个特殊春节悄然兴起。

坚守岗位:最美逆行者

当大多数人居家过年时,一群人身穿防护服,穿梭在空荡的街道上,他们是医护人员、社区工作者、志愿者、环卫工人、快递小哥……

郑州市中心医院护士张琳这个春节没能与家人吃上一顿团圆饭,从腊月二十八到正月初六,她一直坚守在核酸采样点。“虽然不能和家人团聚,但看到每天新增病例减少,觉得所有付出都是值得的。”张琳说。

社区书记老刘已经连续工作十多天,每天睡眠不足5小时,组织核酸检测、安排物资配送、解决居民急难问题……他的手机永远处于热线状态。“社区居民都是我的家人,让他们平安过节是我的责任。”老刘的声音虽然疲惫,但目光坚定。

科技赋能:智慧防疫过新年

此次郑州疫情防控中,科技手段发挥了重要作用。“城市大脑”疫情防控系统实时分析数据,精准指导防控决策;无人机配送物资,减少人员接触;智能机器人承担起消毒和送餐任务……

就连拜年方式也因疫情而改变,视频拜年成为主流,微信红包、短视频祝福让物理距离不再成为亲情交流的障碍,许多家庭通过手机屏幕实现了“云团圆”,虽然不能面对面举杯,但亲情不减分毫。

疫情下的思考与启示

郑州疫情下的春节,让我们重新思考传统节日的内涵,春节的核心是团圆与祝福,即使形式发生变化,亲情与关怀的本质不会改变。

这场特殊春节也展现出郑州城市的韧性和市民的凝聚力,面对疫情,人们没有抱怨和恐慌,而是相互理解、支持与配合,社区邻里之间,原本陌生的关系因疫情而变得亲密,互助友爱的故事每天都在上演。

疫情防控与春节习俗的平衡,反映了中国在防疫中的精准施策能力,既不放松防控,又不失人文关怀,这种平衡彰显了社会治理的温度与智慧。

春天终将到来

正月初七,郑州传来好消息:社会面基本清零,部分封控区开始有序解封,虽然疫情防控仍不能松懈,但曙光已经显现。

这个特殊春节,留给郑州人的不只是疫情的记忆,更多的是感动与温暖,它记录了一座城市的坚守与担当,见证了普通人的无私奉献,展现了传统节日的新内涵。

寒冬终将过去,春天必会到来,待来年春节,郑州街头定会重现车水马龙、欢声笑语的场景,而2022年这个特殊的春节,将成为这座城市集体记忆中的宝贵一页,提醒人们珍惜平常日子里的幸福与团圆。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏