九月的广州,暑热未消,阳光透过榕树的缝隙洒在熙攘的街巷,地铁站里,拖着行李箱的年轻面孔逐渐增多;大学城附近,小吃摊的老板笑着擦拭额头的汗珠,准备迎接熟悉的顾客,这是一年一度广州大学生集中返校的时节,也是这座城市与青春再次相遇的时刻,大学生们的归来,不仅意味着校园生活的重启,更交织着个人成长、教育复苏与城市活力的多重叙事。

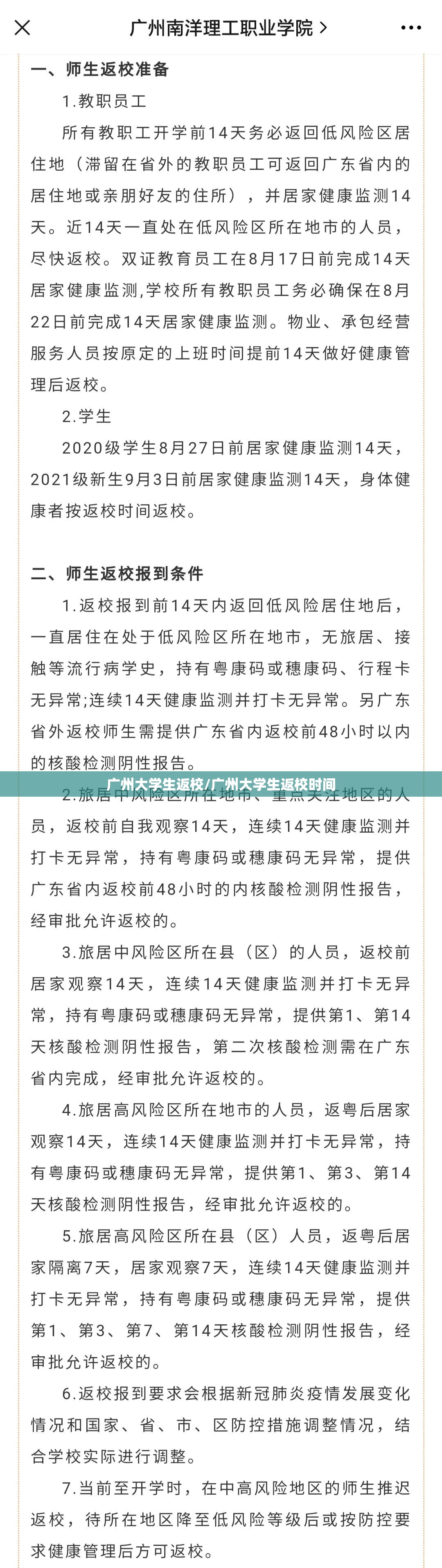

广州作为中国南方重要的高等教育聚集地,拥有中山大学、华南理工大学、华南师范大学等近百所高校,在校大学生数量超过百万,每年秋季的返校潮,既是城市管理的重点课题,也是社会关注的焦点,与往年相比,今年的返校季显得更为复杂而有序:高校采取分批次、错峰报到的措施,要求学生提前通过健康打卡系统申报行程,并在入校时提供核酸检测阴性证明,这种“精准防控”模式,既保障了安全,又尽可能减少了对学业的影响。

对于大学生而言,返校不仅是一次地理上的移动,更是心理和情感上的过渡,许多学生表示,离开家庭重返集体生活,需要重新适应独立节奏和社交环境。“从家里的安静到宿舍的热闹,有点紧张,但更多是期待,”华南农业大学大三学生小陈这样描述她的心情,这种期待背后,是对校园生活完整性的渴望——线下课程、社团活动、图书馆的深夜自习、操场上的奔跑,甚至是食堂里一碗热腾腾的拉面,这些日常碎片,构成了大学生活的真实质感,也是线上教育无法替代的体验。

高校教职员工同样为返校投入了大量准备,广州大学教务处李老师透露,学校提前两周组织了多轮演练,从宿舍消毒到课程安排,力求在疫情防控与教学正常化之间找到平衡。“看到学生们回来,校园终于有了生机,我们的工作也更有意义,”她笑着说,这种“生机”不仅是视觉上的热闹,更是一种精神上的焕发:课堂上的互动、实验室里的探讨、礼堂里的讲座,这些场景的重现,标志着教育正在回归其本质——人与人的交流,思想与思想的碰撞。

从更广的视角看,大学生返校也是城市经济与文化复苏的重要推力,广州的大学多分布于天河、番禺、白云等区域,百万级学生的消费需求直接带动了周边商业的活力,据广州市统计局数据,高校开学后,周边商圈客流量平均上升30%,餐饮、零售、娱乐等行业迎来年度小高峰,更重要的是,大学生群体为这座城市注入持续的创新能量,创业大赛、艺术展览、科技论坛——这些由学生主导的活动,成为广州建设“青年发展型城市”的重要支撑。

返校过程并非没有挑战,疫情的不确定性、部分学生的适应焦虑、家庭经济困难学生的帮扶需求,都是高校需要持续关注的问题,对此,广州多所高校推出了心理辅导热线、经济援助计划和弹性学习方案,试图在制度层面给予学生更多支持,这些举措背后,体现的是高等教育的人文关怀:大学不仅是传授知识的场所,更是陪伴成长的家园。

夜幕降临,广州塔灯火璀璨,大学城里依然人来人往,教室里亮着的灯,图书馆里翻书的声音,宿舍楼里的欢声笑语,共同织就了一幅生动的青春画卷,广州大学生们的返校,既是个人故事的续写,也是城市与青年双向奔赴的见证,在这座以开放、包容著称的城市里,每一次学期的开始,都承载着新的希望与可能,而这条归途,终将引领他们走向更广阔的远方。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏