当奥密克戎变异毒株的阴影笼罩粤港澳大湾区,香港每日新增病例破万、澳门启动全民核检、台湾医疗系统承压,三地疫情走势再度引发关注,这片血脉相连的土地正在经历一场前所未有的公共卫生考验,而疫情背后的深层启示,远比病毒本身更值得深思。

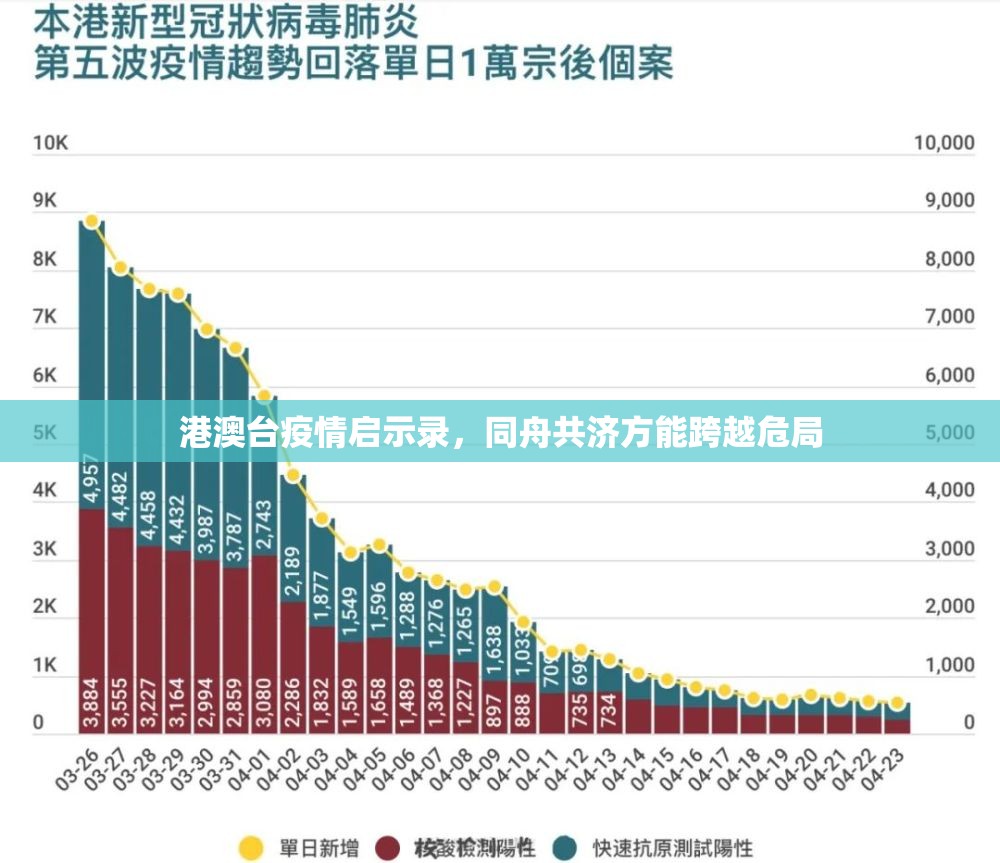

香港第五波疫情如海啸般袭来,医疗资源挤兑、隔离设施不足、跨境物流受阻等问题集中爆发,老年人群疫苗接种率偏低导致死亡率攀升,凸显了公共卫生体系的结构性弱点,特区政府推行“疫苗通行证”、分阶段放宽社交距离等措施,但市井街坊更期待的是能与内地恢复免隔离通关,这不仅是经济民生需求,更是情感联结的渴望——无数家庭已三年未能团聚,跨境学童的学业被迫中断,两地婚姻面临现实阻隔,疫情撕开的不仅是防疫缺口,更是社会生活的裂痕。

澳门在“动态清零”与“病毒共存”间寻找微妙平衡,作为人口密度全球最高的地区之一,澳门依靠高效的全民核检机制和严格的边境管控,创造了较长时间零本土病例的奇迹,但旅游业的断崖式下滑令经济承压,凸显单一产业结构的脆弱性,澳门防疫的启示在于:精准防控需要巨大社会成本支撑,而微型经济体抗风险能力天然不足,必须建立更 resilient 的多元经济生态。

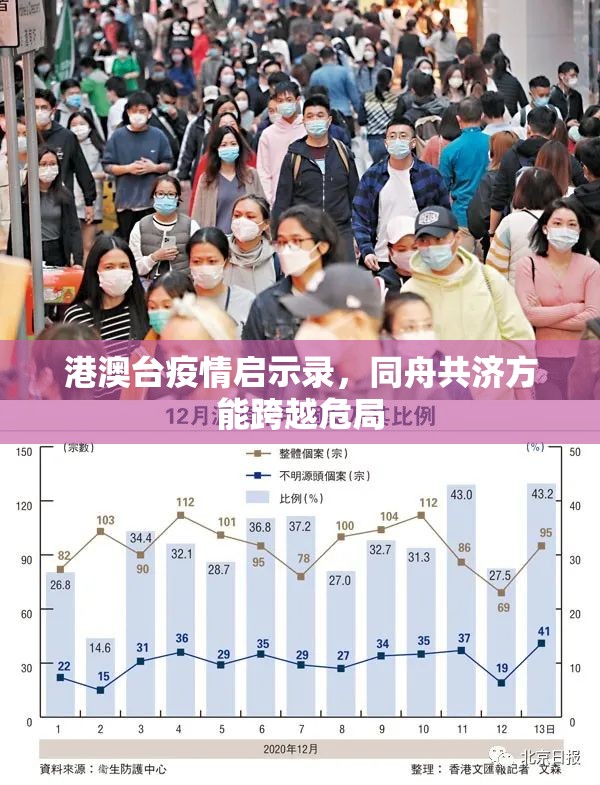

台湾地区面临截然不同的防疫困境,政治因素导致无法正常参与世卫组织框架下的防疫协作,疫苗采购受阻初期曾引发民众恐慌,尽管通过自产疫苗和民间采购缓解危机,但疫情暴发时仍出现快筛试剂短缺、医疗资源分配不均等问题,有家属跨海求助的台商坦言:“病毒不论蓝绿,疫情需要共同应对。”这道出了普通民众最朴素的愿望——公共卫生不应成为政治筹码。

三地疫情映射出同一个真相:面对高度传染性的病毒,任何孤岛式的防疫都难以持久,香港与内地专家团队合作建立的“方舱医院”,澳门借鉴内地健康码的防疫经验,台湾地区民间团体自发组织的两岸防疫互助,都证明合作才是抗疫的最优解,数据显示,粤港澳大湾区跨境疫情联防联控机制使核酸检测结果互认效率提升70%,这是区域协作的生动实践。

更深层来看,疫情正在重塑大中华区的社会治理模式,香港推动长者疫苗注射时借鉴内地社区动员经验,澳门完善物资配送体系时参考智慧城市建设案例,台湾地区民间机构通过非官方渠道获取防疫信息,这些自下而上的实践创新,形成了特殊时期的社会治理样本,正如有学者指出:“疫情迫使人们跳出传统思维框架,在危机中寻找新的协作可能性。”

站在公共卫生危机与区域发展的十字路口,港澳台的疫情应对给予我们重要启示:完善重大疫情联防联控机制、建立应急物资调配中心、推动疫苗研发合作、共享临床诊疗方案,应成为区域公共卫生体系建设的核心议程,而超越短期防疫视角,更需构建长效协作机制——包括统一疫情发布标准、共享病毒基因序列数据、协调跨境医疗资源等具体措施。

疫情终将过去,但它留下的思考不应随风而逝,当香港的霓虹再度点亮维港,澳门的茶餐厅飘出奶茶香,台湾的夜市重现人潮涌动,我们更应记住:唯有同舟共济,才能让这片土地上的每个人,在未来的风雨中获得真正的安全与尊严,这不仅是对抗疫的总结,更是对文明社会本质的回归——因为人类最大的优势,从来不是隔离与分化,而是携手与共济。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏