2020年初新冠疫情爆发后,一道无形的屏障悄然竖立在香港与澳门之间,随着病毒传播风险的加剧,两地政府相继出台禁止通行的紧急措施,昔日熙熙攘的港澳码头突然沉寂,连接两地的港珠澳大桥上车辆稀落,这道突如其来的边界封锁,不仅改变了数十万跨境工作者的日常生活,更引发了对特别行政区治理模式、公共卫生与经济发展平衡点的深度思考。

疫情初期:从自由流动到紧急制动

香港与澳门作为中国的两个特别行政区,长期以来保持着人员自由流动的密切关系,每日有数万人通过海陆空渠道往返两地,形成独特的经济生活圈,然而2020年1月底,随着新冠病毒确诊案例在两地相继出现,情况发生剧变。

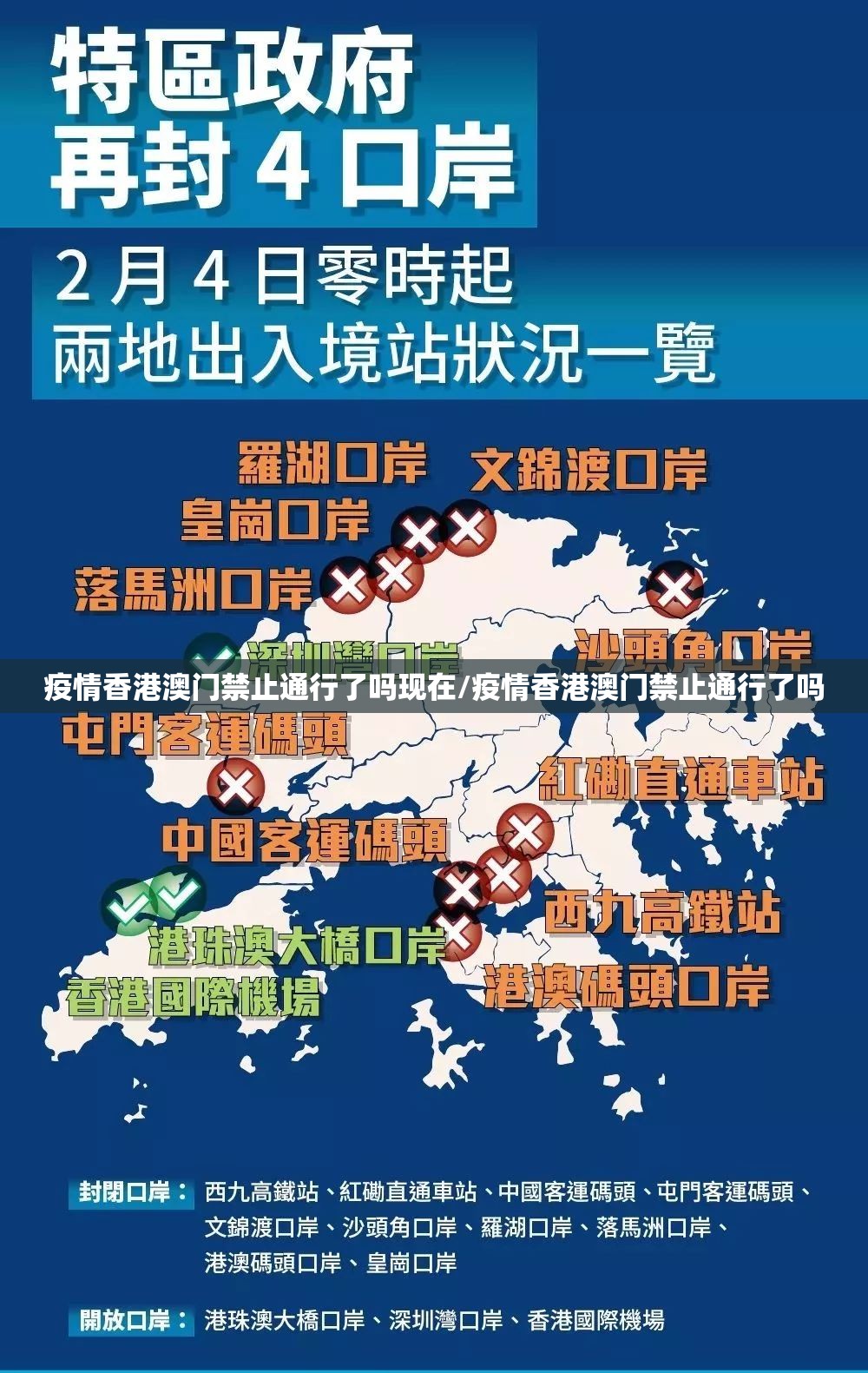

澳门政府于2月4日率先宣布,所有来自香港的旅客需接受14天医学观察,次日,香港也将澳门列入“高风险地区名单”,实质上阻断了两地正常通行,2月8日,澳门实施最严格的入境限制,除澳门居民外所有来自香港的人士被禁止入境,香港随即采取对等措施,两地进入前所未有的“隔离状态”。

政策演变:动态调整中的防疫逻辑

禁止通行政策并非一成不变,2020年下半年,随着疫情阶段性缓解,港澳政府曾尝试建立“旅游气泡”计划,允许有限度的人员往来,参与者需完成疫苗接种、持有核酸检测阴性证明并通过专门通道通行,然而计划的实施屡次因零星疫情爆发而中断,反映出防疫政策的动态性和复杂性。

2021年,港澳通行政策进一步与疫苗接种率和核酸检测结果挂钩,澳门健康码与香港健康码的互认机制逐步建立,形成了一套精细化的风险评估体系,此时禁止通行已从全面阻断转变为分类管理,根据疫情风险等级调整管控强度。

多维影响:社会成本与政策效益的平衡

禁止通行政策产生了深远的社会经济影响,澳门博彩旅游业遭受重创,香港的国际贸易和金融服务也受到连带冲击,据统计,2020年港澳间旅客流量同比下降99.2%,数万家依赖跨境客源的企业面临生存危机,数万跨境家庭被迫分离,探亲、就医、就学等基本需求受到严重影响。

然而从公共卫生角度看,这些措施确实有效遏制了病毒传播,澳门成为全球少数保持极低感染率的地区,香港也在多次疫情反弹中通过边境管控避免了更大规模的爆发,这种平衡公共卫生安全与社会经济成本的决策,体现了特别行政区治理的特殊挑战。

比较视角:国际背景下的港澳模式

与世界其他地区的边境管控相比,港澳通行禁令呈现出明显特色,不同于欧盟内部的完全开放或完全封闭,港澳采取了中间路径——在保持必要人员往来的同时,通过科技手段实现精准防控,这种模式既不同于内地的严格隔离政策,也区别于某些西方国家的完全放开策略,体现了一国两制框架下的灵活应对。

特别值得注意的是,港澳始终与内地保持防疫政策协调,当内地与澳门恢复免隔离通关时,香港因疫情情况不同仍维持限制措施,这种差异化处理彰显了一国两制原则下的政策灵活性。

未来展望:后疫情时代的跨境治理

随着疫苗接种率提高和抗疫经验积累,港澳通行限制正逐步放宽,2022年下半年,两地开始实施“逆向隔离”机制,允许完成隔离后直接通行,这表明禁止通行政策最终将过渡为更智能、更精准的风险管理机制。

疫情终将过去,但港澳通行政策留下的经验教训值得深思,它揭示了特别行政区在应对全球危机时的独特挑战,也展示了中国语境下区域协调治理的复杂性,禁止通行不仅是防疫措施,更是一面镜子,映照出特殊时期区域治理的价值取舍和创新空间。

疫情下的港澳通行禁令,表面上是一时的应急措施,实质上却揭示了现代治理中永恒的主题:如何在不确定性与连续性、安全与自由、局部利益与整体福祉之间寻找动态平衡点,这道暂时竖立的边界,最终将成为我们思考未来区域治理的重要参照。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏