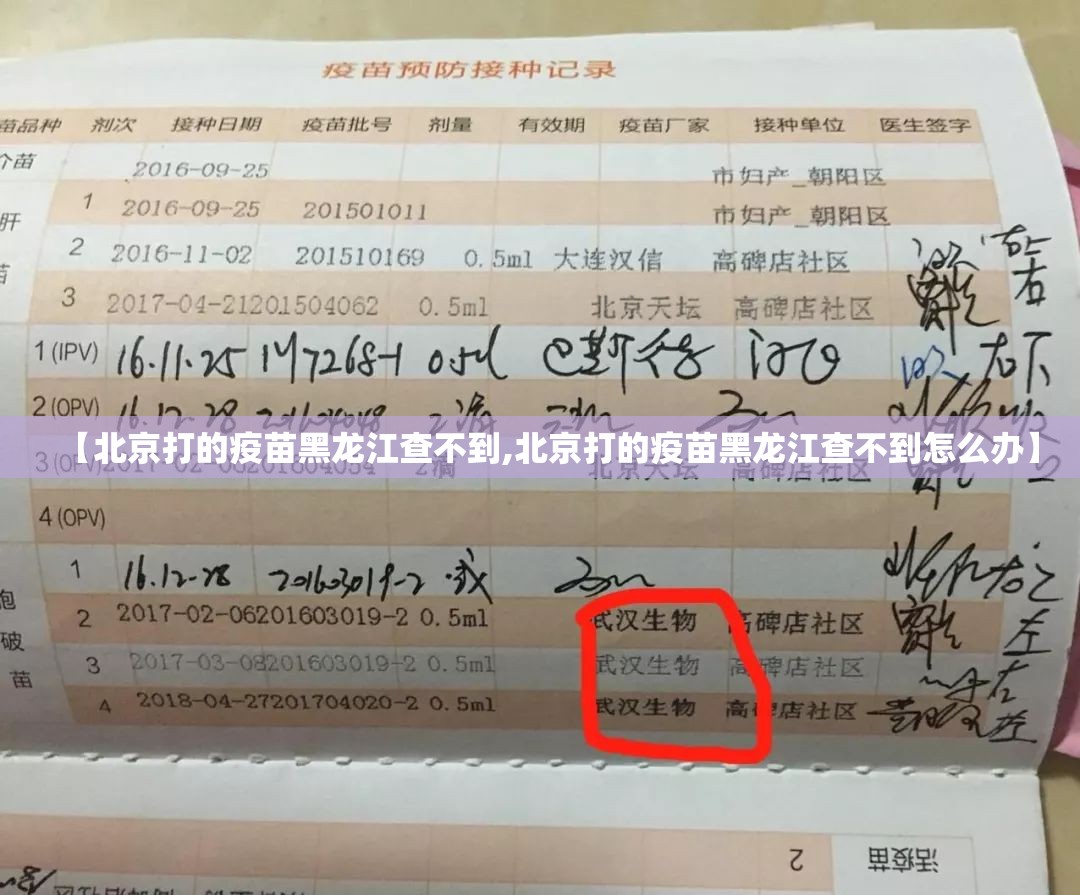

“我在北京打完了两针疫苗,高高兴兴回黑龙江老家探亲,结果在超市门口被拦住了,说我疫苗接种记录查不到。”刚从北京返回黑龙江大庆的李先生无奈地说道,不少跨省流动的民众遭遇了类似的尴尬局面:在接种地完成的疫苗接种,回到家乡后却无法在本地健康码系统中显示,疫苗接种信息未能跨省互认,给人们的出行和生活带来了诸多不便。

疫苗接种信息跨省查询的难题,根源在于各省市之间的健康宝或健康码系统尚未完全实现数据共享与互联互通,我国各地健康码系统建设时间、技术标准、数据管理方式存在差异,形成了一座座“数据孤岛”,北京的健康宝、上海的随申办、黑龙江的龙江健康码等系统各自为政,虽然在本省市内运行顺畅,但跨省市时却出现了信息壁垒。

从技术层面看,疫苗接种信息查询存在多方面难题,数据格式和标准不统一,各地系统采集的信息字段、存储方式、接口标准各不相同,直接对接难度大,信息安全与隐私保护考量使得各级政府部门对数据共享持谨慎态度,系统负载能力也是考虑因素之一——突然涌入的外省查询请求可能会对本地系统造成压力。

跨省查询疫苗信息的需求极为迫切,我国疫苗接种工作已全面展开,截至2021年9月,全国完成全程接种的人数超过10亿,随着经济复苏和人员流动增加,跨省出行人数持续攀升,据交通运输部数据,2021年国庆假期,全国发送旅客总量超过5亿人次,大量流动人口面临疫苗接种信息无法跨省互认的困境。

为解决这一问题,国家层面已经开始行动,国家卫健委推出的“防疫健康信息码”已初步实现与各地健康码的对接,用户可以查询本人的疫苗接种信息 across provinces,但实际应用中,仍存在更新不及时、界面不友好、基层人员不会使用等问题,许多公共场所的工作人员仍然只认可本省市的健康码,对国家政务平台的健康码了解不足。

要彻底解决疫苗接种信息跨省查询问题,需要多方合力,应加快建立全国统一的疫苗接种信息查询平台,制定标准化数据接口,推动各地系统有序接入,加强基层培训,让公共场所工作人员了解并认可全国统一的健康码,要完善应急预案,当系统出现故障时,可采用纸质接种证明等替代方案,避免给群众造成不必要的麻烦。

值得注意的是,在推进数据互联互通的同时,必须高度重视个人信息保护,疫苗接种信息属于敏感个人信息,在数据共享过程中应当遵循最小必要原则,采取加密脱敏等技术手段,确保数据安全和用户隐私不受侵犯。

观察其他国家的做法,欧盟推出的数字新冠证书(EU Digital COVID Certificate)实现了27个成员国之间的互认,为我们提供了可借鉴的经验,该系统采用统一二维码标准,包含疫苗接种、检测结果和康复情况三类信息,既方便跨境旅行,又保护个人数据安全。

信息互认不仅关乎便利,更关系到社会公平,如果疫苗接种信息长期不能跨省互认,实际上形成了一种无形的地域壁垒,限制了公民的正常流动权利,特别是在一些执行“无疫苗接种禁止入内”政策的场所,跨省互认问题直接影响了人们的日常生活。

疫情防控是一项系统工程,疫苗接种信息跨省互认是其中重要一环,随着疫苗接种率不断提高和疫情防控常态化,打破信息孤岛,实现全国一码通,已经成为人民群众的迫切期盼,这既需要技术突破,也需要管理创新,更需要各地打破地域思维,树立全国一盘棋的大局意识。

期待在不久的将来,无论您在北京、黑龙江还是其他任何地方接种疫苗,都能在全国各地顺畅查询到自己的接种信息,真正实现“一码走天下”,让疫情防控更加精准高效,也让人民生活更加方便快捷。 #北京打的疫苗黑龙江查不到#

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏