黑龙江省吉林市(注:此处需澄清,吉林省吉林市与黑龙江省为不同省份,但假设题目为“吉林省吉林市疫情”)的疫情形势引发广泛关注,作为东北地区的重要城市,吉林市的疫情防控不仅关乎本地居民的健康安全,也对周边省份乃至全国防疫大局产生影响,本文将从疫情发展、防控措施、社会影响及未来应对策略等方面展开分析,探讨如何科学应对疫情挑战。

疫情发展回顾

-

初期暴发与传播特点

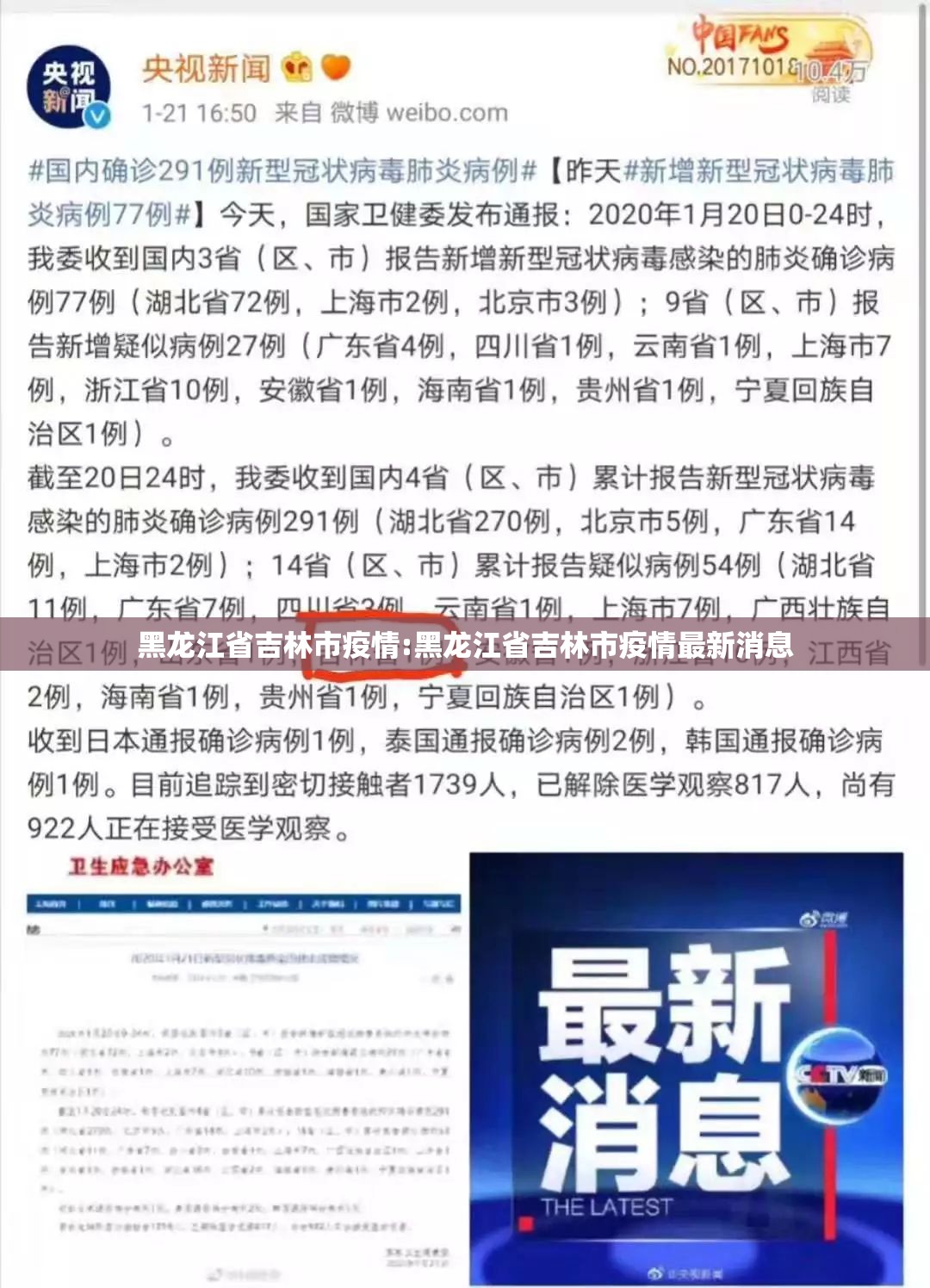

吉林市此轮疫情最早可追溯至2022年初,奥密克戎变异株成为主要流行毒株,其特点是传播速度快、隐匿性强,由于冬季气候寒冷,室内聚集活动增多,加速了病毒扩散,初期病例多集中在人员密集场所,如学校、工厂和社区。 -

数据波动与防控压力

据公开数据,吉林市单日新增病例曾一度突破百例,核酸检测阳性率较高,部分区域被划为高风险区,疫情呈现“多点散发、局部聚集”态势,给流调溯源和隔离管控带来巨大挑战。

政府防控措施与成效

-

快速响应与封控管理

当地政府迅速启动应急机制,实施分级分类管控:- 高风险区:严格封控,足不出户,物资配送上门;

- 中风险区:限制人员流动,错峰核酸检测;

- 低风险区:强化常态化防控,减少跨区域活动。

吉林市还通过“静态管理”短暂切断社会面传播链。

-

大规模核酸检测与溯源

全市开展多轮全员核酸检测,采用“抗原筛查+核酸诊断”模式,提升检测效率,通过大数据追踪密接者,建立“三公(公安、公卫、工信)协同”流调机制,缩短排查时间。 -

医疗资源调配与救治

启用方舱医院收治轻症患者,重症病例转至定点医院,省内医疗队支援吉林市,缓解医护压力,中医药也被纳入治疗方案,发挥“防重症、促康复”作用。

疫情对社会经济的影响

-

民生保障与物资供应

封控期间,部分市民面临生活物资短缺问题,政府通过“线上订购+社区配送”保障基本需求,但物流效率和特殊群体(如独居老人)的照顾仍需优化。

-

经济与就业冲击

中小企业、服务业受冲击严重,尤其是餐饮、零售业,地方政府出台减税降费、租金减免等政策,但长期停摆仍导致失业率上升。 -

教育与心理问题

学校转为线上教学,学生居家学习效果参差;长期隔离引发焦虑、抑郁等心理问题,心理热线咨询量显著增加。

争议与反思

-

防控措施的平衡性

部分市民对“一刀切”封控提出质疑,认为应更精准施策,低风险区长时间限制出行可能加剧社会成本。

-

信息透明度与舆情管理

疫情初期,个别地区存在信息发布滞后现象,导致谣言传播,后期通过每日新闻发布会改善沟通,但公众信任修复仍需时间。 -

基层执行中的问题

社区工作者超负荷运转,部分防控环节出现“层层加码”或资源分配不均,暴露基层治理短板。

未来应对策略建议

-

科学精准防控

- 推广“精准流调+小范围封控”,减少对经济的影响;

- 加强疫苗接种,尤其是老年人群体;

- 储备抗病毒药物,完善分级诊疗体系。

-

强化应急能力建设

- 建立物资储备动态管理机制;

- 培训基层防疫人员,提升数字化治理水平(如健康码系统优化)。

-

经济复苏与社会支持

- 设立专项基金扶持受影响行业;

- 加强心理健康服务,开设社区心理咨询站点。

-

区域协同联防联控

与黑龙江省、辽宁省等周边地区共享疫情数据,协调隔离和交通政策,避免“各自为战”。

吉林市疫情是一次对城市治理能力的全面考验,尽管面临挑战,但通过政府与民众的共同努力,疫情已逐步得到控制,未来需总结经验,构建更灵活、可持续的公共卫生体系,为可能的新发疫情做好准备,正如世卫组织所强调:“在疫情中恢复,不仅是病例清零,更是社会韧性的提升。”

(全文约1000字)

注:若题目确为“黑龙江省吉林市”,需指出吉林省吉林市与黑龙江省分属不同省份,可能为笔误,实际写作中应核实地理位置。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏