1月22日清晨,哈尔滨西站的电子屏上,一连串“停运”字样取代了往常的列车时刻表,受持续强降雪和低温冰冻天气影响,哈尔滨铁路局当日停运包括哈尔滨至北京、上海、广州等方向的51对高铁及普速列车,数万名旅客的行程被迫中断,候车室内,拖着行李箱的大学生、拎着年货的务工者、带着孩子的母亲,望着窗外漫天飞雪,脸上写满焦虑与无奈。

这并非孤例,作为中国东北铁路枢纽,哈尔滨每逢冬季都会面临极端天气的考验,但2024年初的这场暴雪尤为猛烈——气象数据显示,哈尔滨部分地区降雪量突破历史极值,最低气温骤降至-30℃,铁轨被冰雪覆盖,道岔冻结,接触网结冰,列车运行时速被迫降低50%以上,更严峻的是,伴随大风出现的“风吹雪”现象,使能见度降至不足50米,进一步加剧运行风险。

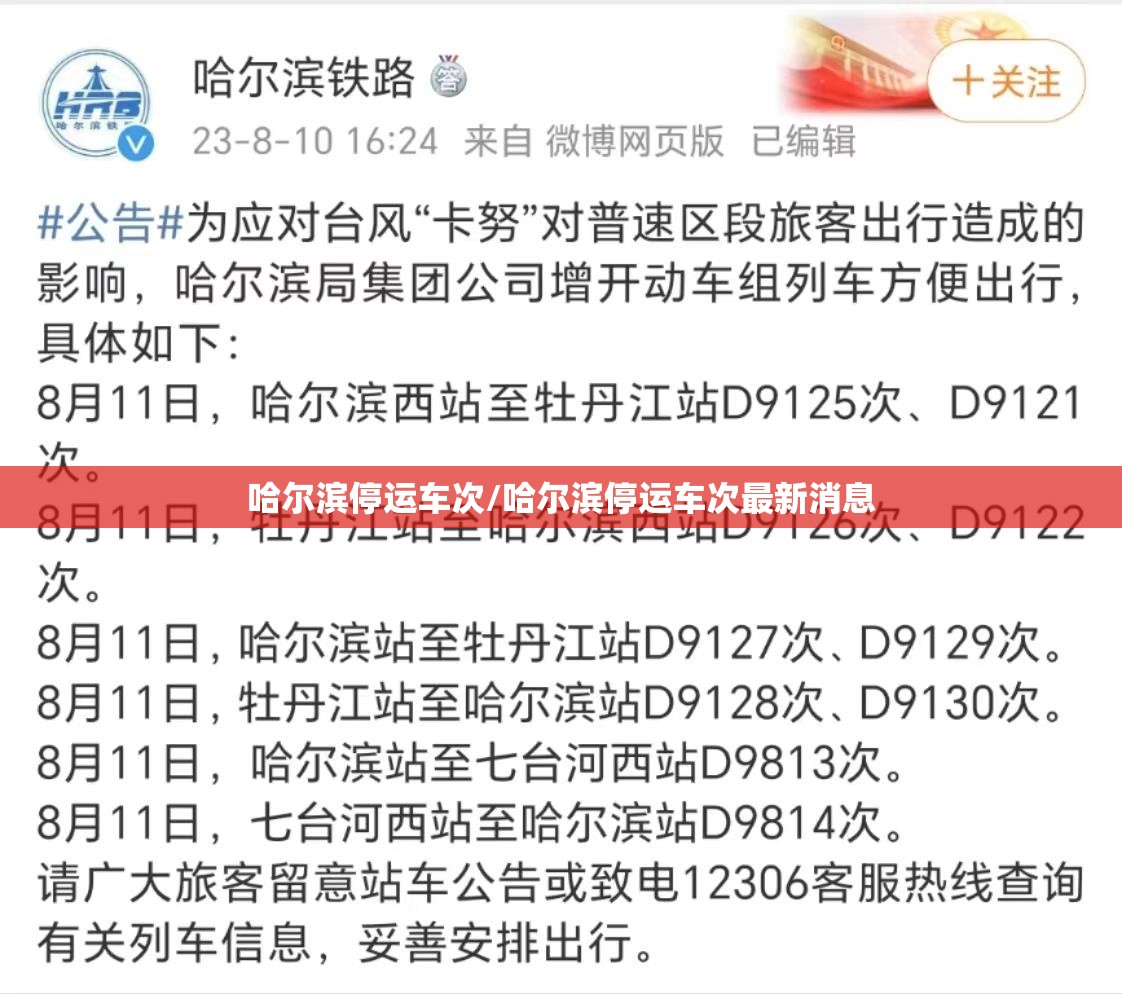

停运决策背后,是一套精密的安全计算系统,铁路部门解释称,停运标准并非单一依据雪量,而是综合轨温、风力、设备耐受度等12项参数,当监测系统显示铁轨应力超过安全阈值,或道岔加热系统无法及时融化积冰时,调度中心会启动应急预案,值得注意的是,此次停运主要集中在省际长途线路,而哈尔滨至齐齐哈尔、牡丹江等城际列车仍保持有限度运行——这体现了“保干线、保短途”的分级管控策略。

技术防线正在与天灾赛跑,哈尔滨铁路局已投入37台除雪机车、200余台热风除雪机,但极端天气仍让设备超负荷运转,一名动车机械师透露:“每趟列车回库后需立即进行转向架除冰作业,平时2小时的工作现在要延长到5小时。”更棘手的是接触网除冰,传统激光除冰装置在持续降雪中效果有限,工作人员不得不冒险登高人工除冰。

面对大规模停运,铁路部门启动“应急响应链”:免费退改签窗口增至平常的3倍,地铁延长运营1小时接驳滞留旅客,体育馆被开辟为临时安置点,但运力缺口依然巨大——仅22日当天,哈尔滨站就有约3.6万人次受影响,许多旅客转而寻求公路出行,却发现高速公路同样封闭,民航航班大面积延误,立体交通网络陷入连锁式停滞。

这场停运折射出更深层的系统性问题,东北铁路网部分区段仍使用服役超30年的老旧设备,抗极端天气能力先不足,而根据气象部门预测,受气候变化影响,东北地区未来极端降雪事件可能增加40%,专家建议,除加快设备更新外,需建立“气象-铁路”联动预警平台,将应对关口从“灾中响应”前移至“灾前预判”。

旅客的等待中也有温暖瞬间,志愿者在车站发放暖宝宝和热粥,酒店主动提供折扣价,网友在社交平台自发组建互助群,一位滞留的大学生说:“虽然回不了家,但哈尔滨人的热心让我想起了家的温度。”

夜幕降临,哈尔滨站逐渐恢复部分车次运行,除冰车的红色警灯划破雪幕,工作人员仍在零下二十度的寒风中抢修设备,这场与自然的博弈提醒着我们:在追求效率的时代,安全始终是交通网络不可逾越的底线,而如何让这条底线在极端天气中更加稳固,是需要整个社会共同作答的考题。

(字数:998)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏