2020年以来,新冠疫情在全球范围内反复波动,中国各大城市也不时面临局部暴发的威胁,交通作为城市运行的动脉,其管控措施直接关系到疫情的扩散与控制,网络上流传着“哈尔滨全部停运”的说法,同时以上海为代表的超大城市也持续调整交通政策,引发公众关注,本文将基于官方信息和分析,探讨哈尔滨的交通现状,并对比上海的情况,以揭示疫情下城市交通管理的复杂性与挑战。

哈尔滨:交通停运的真相与背景

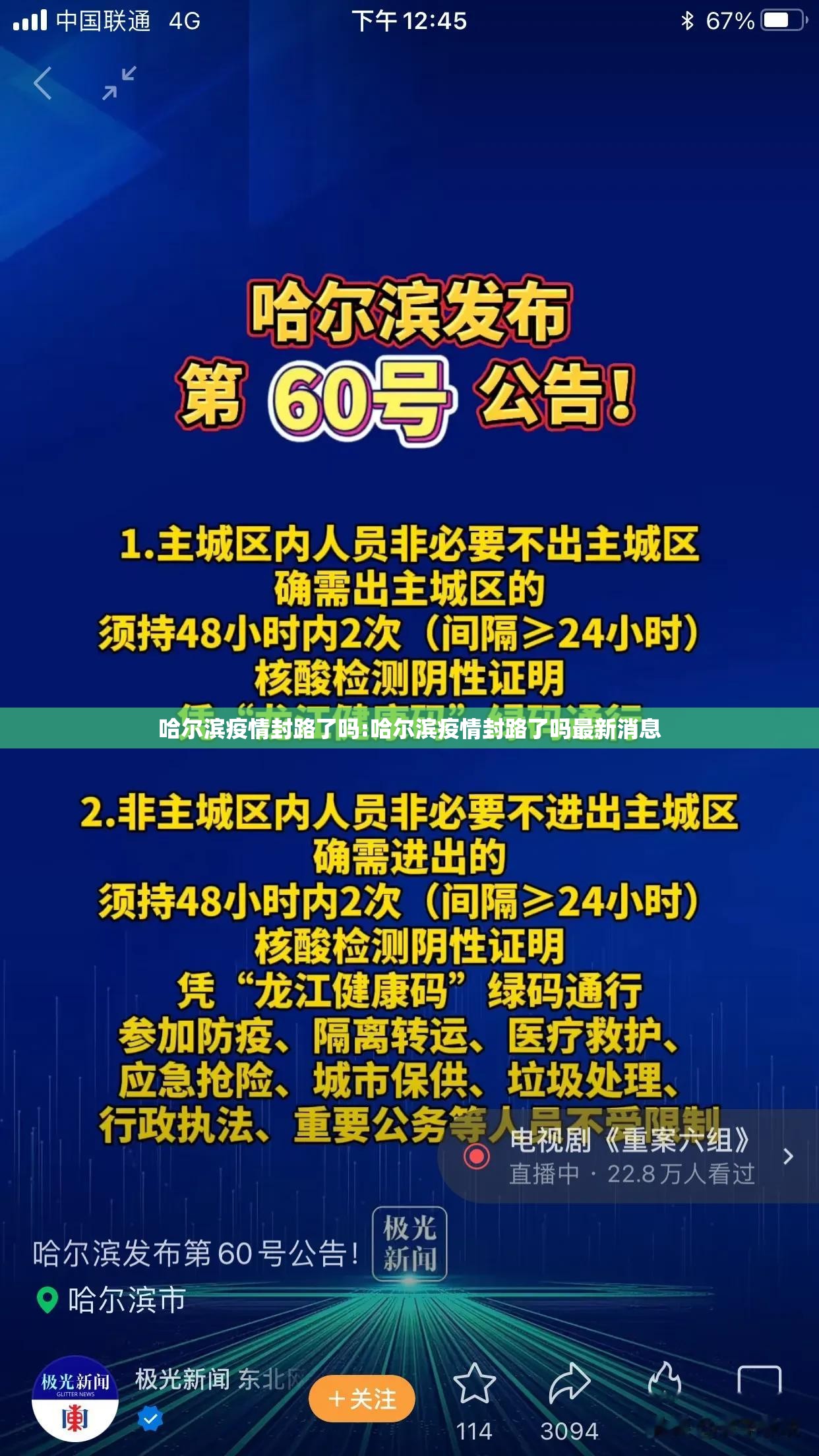

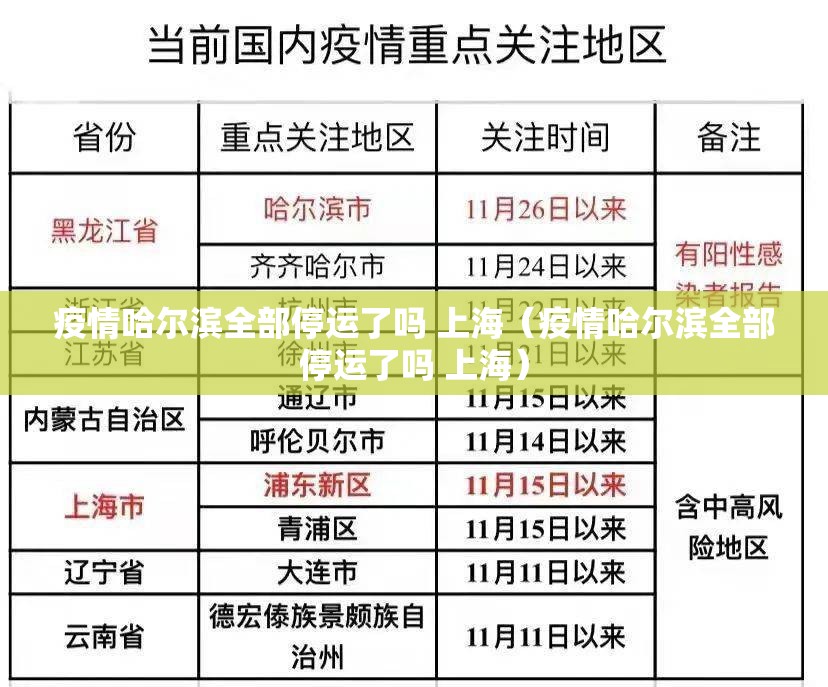

针对“哈尔滨全部停运了吗”这一问题,需要明确的是,截至2023年10月(本文撰写时),哈尔滨并未实施全市范围的“全部停运”,在疫情局部暴发期间,哈尔滨曾根据风险等级采取过临时性、部分性的交通管制措施,在2021年冬季和2022年初,哈尔滨因奥密克戎变异株的传播,一度暂停了部分地铁线路、长途客运和城市公交服务,但这些都是基于精准防控的原则,而非“一刀切”的全面停运。

哈尔滨作为黑龙江省的省会,冬季人口流动性大,且毗邻俄罗斯边境,面临较大的输入性风险,当地政府通常采用动态调整策略:当出现中高风险区域时,会暂停该区域的公共交通,并加强健康码查验和核酸检测要求,地铁和公交可能减少班次或限制客容量,但 essential services(如医疗、物流)通常保持运行,这种部分停运的做法,旨在平衡疫情防控与经济社会的正常运转,避免对民生造成过度冲击。

从数据来看,哈尔滨在疫情高峰期的交通管制有效遏制了病毒扩散,根据哈尔滨市卫健委的报告,2022年1月的管控措施帮助将基本再生数(R0)从2.5降至0.8以下,但这也带来了短期不便,如通勤时间增加和局部经济活动中断,公众应通过官方渠道(如市政府网站或新闻发布)获取实时信息,避免误信网络传言。

上海:超大城市交通的韧性与挑战

相比之下,上海作为中国最大的经济中心和国际化都市,在疫情期间的交通管理呈现出不同的特点,上海从未实施过“全部停运”,但经历过2022年春季的封控期,当时城市公共交通(如地铁、公交)几乎全面暂停,仅保留必要车辆运行,这引发了全国性讨论,凸显了超大城市在疫情下的脆弱性与适应性。

上海的政策更注重“精准化”和“数字化”,利用“随申码”和行程大数据实现动态管控,在低风险区域保持交通运行,同时加强入境隔离和物流保障,2023年以来,随着疫情进入常态化阶段,上海的交通已基本恢复,但仍在必要时采取局部措施,如暂停特定地铁站点或调整航班班次,这种灵活性得益于上海强大的基础设施和科技支持,但也面临着人口密集带来的防控压力。

上海的挑战在于平衡开放与安全,作为国际枢纽,浦东机场和虹桥机场的入境航班频繁,输入性风险较高,交通部门需不断调整检疫流程,例如增加核酸检测点和隔离设施,以确保“外防输入、内防反弹”,经济复苏需求促使上海优先保障物流和供应链畅通,避免全面停运对全球产业链造成冲击,数据显示,2023年上海地铁客流量已恢复至疫前水平的90%以上,但局部疫情仍可能导致临时波动。

对比与反思:交通管制的逻辑与未来趋势

哈尔滨和上海的案例反映了中国城市疫情管理的共性与差异,共性在于都遵循“动态清零”向“常态化防控”转变的总体方针,强调精准施策而非简单化停运,差异则源于城市规模、地理位置和经济功能,哈尔滨作为中型城市,更易实施快速局部管控;上海作为超大城市,则需兼顾国际影响和经济韧性。

从更深层看,交通停运与否不仅是公共卫生问题,还涉及社会治理、科技创新和公众心理,疫情期间,数字化工具(如健康码、出行APP)大幅提升了交通管理的效率,但也暴露了数字鸿沟问题(如老年人使用困难),部分停运措施可能加剧社会不平等,例如低收入群体更依赖公共交通,停运会直接影响其生计。

随着病毒变异和疫苗接种普及,城市交通管理将趋向更加智能化、人性化,建议加强公共沟通,避免信息混乱;投资智慧交通系统,提升应急响应能力;并关注民生保障,确保管控措施不偏离“人民至上”的宗旨。

疫情下“哈尔滨全部停运”并非事实,而是局部管控的误读;上海则通过精准策略维持了交通基本运行,这两座城市的经验提醒我们,疫情防控是一场持久战,交通作为关键环节,需在科学与人性之间找到平衡,公众应保持理性,信赖官方信息,同时支持政府不断优化措施,共同迈向后疫情时代的安全与繁荣。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏