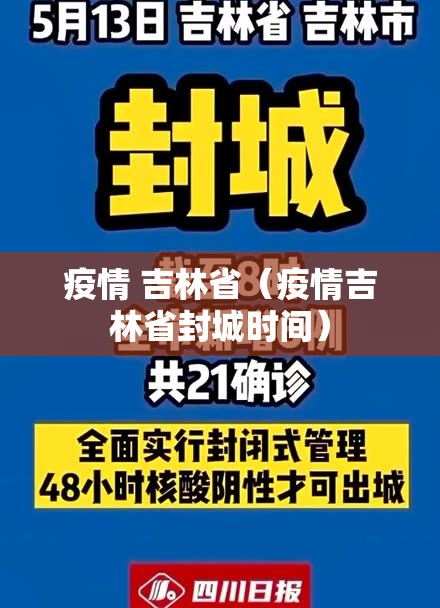

当奥密克戎的阴影笼罩吉林大地,这片黑土地正经历着一场无声的战役,2022年春天,吉林省遭遇了自2020年以来最严峻的疫情考验,长春、吉林两市相继按下“暂停键”,街道空旷,校园寂静,只有防疫人员的身影在寒风中穿梭,疫情如同一面镜子,照见了吉林的脆弱与坚强,困境与希望。

吉林疫情的突发性与严峻性超出了许多人的预期,作为中国重要的老工业基地和商品粮基地,吉林省面临着独特的防疫挑战:工业生产的连续性要求与疫情防控的静态管理之间存在张力;春耕备耕的关键时期与人员流动限制形成矛盾;还有严寒气候下户外核酸检测的艰难,这些难题构成了吉林抗疫的复杂图景。

黑土地上的人们用坚韧与勇气书写了抗疫答卷,长春市传染病医院里,医护人员连续工作数十小时,脸上被口罩勒出深深痕迹;社区工作者日夜奔波,为居民配送生活物资;志愿者们组成接送队,保障就医群众的出行需求,这些平凡人的非凡坚守,织就了吉林抗疫的安全网,一位护士在接受采访时淡淡地说:“这就是我们的工作,没什么特别的。”简单话语背后,是职业精神的闪光。

吉林抗疫的特色不仅体现在人的坚守,还体现在科技创新上。“吉事办”小程序快速升级,整合核酸检测、健康码、行程卡等功能;无人机配送物资在封闭小区试点运行;线上教学平台保障了百万学生“停课不停学”,这些数字化手段不仅提高了防疫效率,也为后疫情时代的社会治理提供了新思路。

疫情对吉林经济社会的冲击不容小觑,汽车产业作为吉林的支柱产业,一度因疫情面临供应链中断风险;旅游业遭遇寒冬,长白山滑雪场罕见地空无一人;中小微企业承受着巨大经营压力,危机中也孕育着新机遇,线上经济迎来爆发式增长,吉林大米、人参等特产通过直播电商走向全国;远程办公模式普及,打破了地理限制;健康产业获得前所未有的关注。

当前,吉林正走在复苏的道路上,工厂机器重新轰鸣,校园再次响起读书声,餐馆恢复堂食,生活气息逐渐回归,这场疫情带给吉林的不仅是挑战,还有深刻的启示:公共卫生体系需要进一步完善,数字化治理能力有待提升,经济结构需要更多元化发展,正如一位经济学家所言:“疫情是一次压力测试,暴露短板的同时也指明了转型方向。”

吉林的抗疫历程是中国疫情防控的一个缩影,既有共性也有个性,这里的人们用东北人特有的乐观与坚韧,守护着家园的希望,当春天的脚步再次踏上这片土地,冰雪消融,万物复苏,吉林正在书写后疫情时代的新篇章——一个更加健康、更有韧性、更具创新活力的吉林正在走来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏