盛夏八月,成都平原热浪袭人,但比天气更炽热的是四川人民抗击疫情的决心,从繁华都市到偏远村寨,从机场口岸到社区网格,一张科学精准、高效运转的防疫网络正在这片48.6万平方公里的土地上全面铺开,四川作为西部人口大省、交通枢纽和旅游目的地,其防疫工作既面临巨大压力,也积累了宝贵经验,成为观察中国疫情防控体系的重要窗口。

四川防疫体系最显著的特征是其多层次响应机制的科学建构,省级疫情防控指挥部与21个市州、183个区县实现三级联动,形成“统一指挥、分级负责、区域协同”的作战体系,当某地出现疫情时,应急响应能够在24小时内完成从检测筛查到流调追踪、从区域管控到物资调配的全链条启动,这种机制在应对今年7月成都本土疫情时得到验证——通过精准划分高风险区、中风险区,用最小成本实现最大防控效果,避免了全城静默的管理代价。

“精准防控”理念在四川实践中展现出丰富的技术内涵,天府健康通系统整合了核酸检测、疫苗接种、行程轨迹等多项功能,实现了“一码通行”的便捷管理,更值得关注的是,四川创新推出“防疫一张图”数字平台,融合公安、交通、医疗等多部门数据,运用大数据算法预测疫情传播链,为决策提供科学支撑,在泸州疫情处置中,系统仅用4小时就完成10万级人员的潜在密接者筛查,较传统流调效率提升20倍以上。

四川地形复杂、民族众多的发展实际,催生了独具特色的差异化防疫策略,针对高原藏区、大小凉山彝区等医疗薄弱地区,四川建立“省级支援+对口帮扶”机制,组织华西医院等顶尖医疗力量开展远程诊疗、物资援助和技术培训,在甘孜州稻城亚丁等旅游景区,创新实施“限量预约错峰”制度,既保障游客安全,又维持生计运行,这种实事求是、分类指导的治理智慧,有效平衡了疫情防控与民生保障的关系。

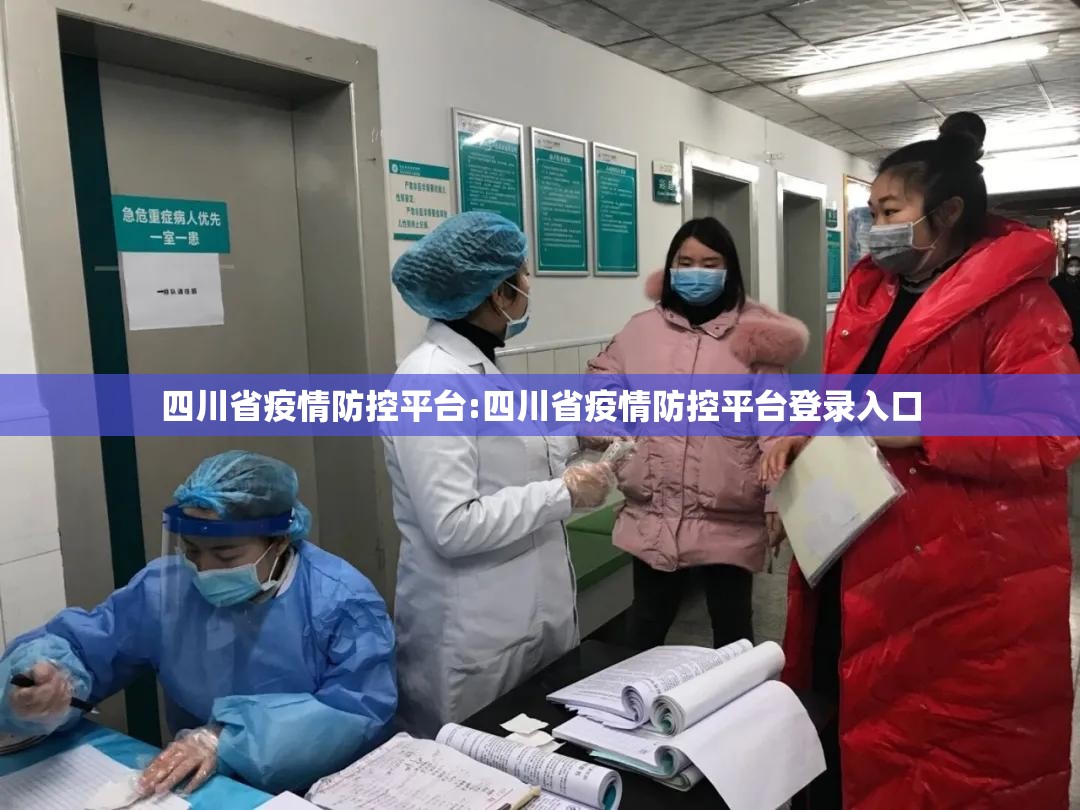

防疫不仅是科学问题,更是人心工程,四川在政策执行中始终注重人文关怀,推出系列暖心举措:为隔离人员提供“爱心礼包”,组建心理疏导团队开通24小时热线,对老年人和特殊群体安排上门核酸检测,成都封控期间,社区干部为居民代购药品、护送孕产妇就医的暖心故事屡见报端,这些细微之处的温度,凝聚成全民抗疫的社会共识,使严格防控措施获得广大群众的理解支持。

经济大省的特殊身份,使四川在“疫情要防住、经济要稳住”方面承担双重使命,通过建立重点企业“白名单”制度,保障电子信息、装备制造等支柱产业连续生产;创新“防疫泡泡”模式,让企业在闭环管理中维持运营;推出减税降费、金融支持等纾困政策,帮助小微企业渡过难关,今年上半年,四川GDP实现2.8%的增长,高于全国平均水平,展现出防疫与发展协调推进的韧性。

当前全球疫情仍在演变,四川防疫依然面临诸多挑战:境外输入风险持续存在,病毒变异带来不确定性,长期防控产生的疲劳感等,未来需要进一步优化平战结合机制,加强基层医疗体系建设,提升疫苗和药物研发应用能力,完善公共卫生法治保障,正如省委主要领导所言:“要坚持系统观念,做到精准施策,在抗疫斗争中不断提升治理能力和水平。”

四川的防疫实践是一条不断探索的道路,其间有艰难抉择,也有创新突破;有压力挑战,也有温暖感动,这条道路昭示着:现代防疫不仅是科学与病毒的赛跑,更是治理智慧与人文关怀的融合,当人们在天府广场看到璀璨灯火,在峨眉山巅迎接日出,在火锅氤氲中畅谈生活,便会明白——所有精密的制度设计、所有艰苦的防疫付出,最终都是为了守护这份寻常生活的烟火气,而这正是人类抗击疫情的终极意义。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏