2022年,新冠疫情在中国多地反复,各地政府采取了不同程度的防控措施,封城”成为公众关注的焦点,关键词“疫情合肥封城了吗”和“西宁封城了吗”反映了人们对这两个城市防疫政策的关切,本文将基于公开信息,回顾合肥和西宁在疫情期间的封控情况,分析其背景、措施和影响,并探讨封城策略在整体防疫中的角色。

合肥的防疫措施:未全面封城,但局部管控严格

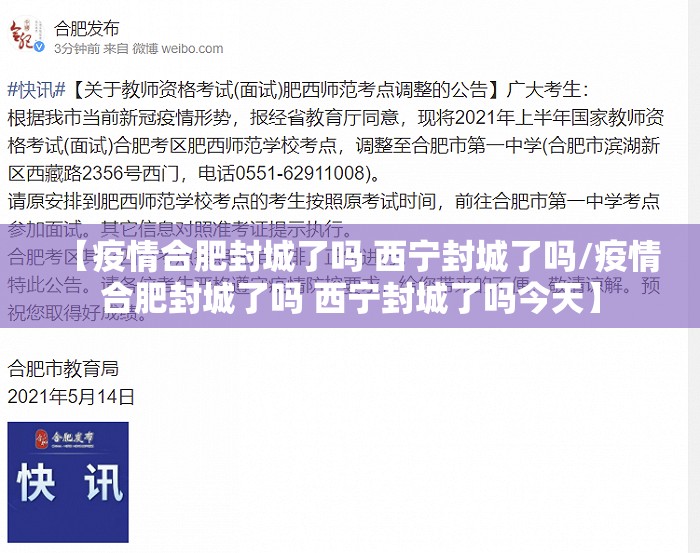

合肥作为安徽省的省会城市,人口密集且经济活跃,在疫情期间面临较大防控压力,2022年,奥密克戎变异株导致中国多地疫情反弹,但合肥并未实施全域封城,相反,市政府采取了精准防控策略,以“动态清零”为指导原则,通过分区管理、核酸检测和流调追踪来控制疫情。

合肥在2022年春季和秋季疫情高峰期时,对出现病例的小区或街道实施了临时封控,例如在4月和10月,部分区域被划为高风险区,实行“足不出户”的封闭管理,但全市范围并未封锁,交通和基本生活保障保持运行,这种措施避免了经济和社会活动的大规模中断,但也引发了部分市民对生活不便的抱怨,合肥政府的做法体现了中国防疫政策中的“精准化”趋势,即在保障公共卫生的同时,尽量减少对正常秩序的影响。

从数据看,合肥的封控措施相对成功,根据官方通报,2022年合肥累计报告本土病例数较低,未出现大规模爆发,这得益于高效的核酸检测能力和社区管理,这种局部封控也带来了挑战,如物资配送压力和心理焦虑问题,合肥的例子显示,封城并非唯一选项,但灵活的区域管控在疫情中至关重要。

西宁的防疫经历:短期封控与挑战

西宁作为青海省的省会,人口较少但地理位置重要,是西北地区的交通枢纽,在2022年疫情中,西宁曾多次面临疫情输入风险,并实施了短期封控措施,在2022年5月和11月,西宁因本土病例增加,宣布对主城区进行临时封控,暂停非必要出行和商业活动,以阻断传播链。

与合肥不同,西宁的封控更侧重于短期、全域性的管理,在封控期间,居民需居家隔离,全市进行多轮核酸检测,这种措施有效控制了疫情扩散,但也暴露了一些问题,如物资供应紧张和医疗资源压力,社交媒体上曾有市民反映生活困难,但政府通过加强保供机制(如设立物资配送点)来缓解矛盾。

西宁的封城策略反映了中小城市在防疫中的两难:资源有限使得全域封控成为快速控制疫情的手段;封控对经济和民生的影响更为明显,根据青海省卫健委数据,西宁的封控周期通常较短(约1-2周),之后逐步解封,这表明政府在平衡公共卫生与社会发展时,更倾向于短期牺牲以换取长期安全。

封城政策的整体背景与反思

合肥和西宁的例子是中国防疫政策的一个缩影,2022年,中国坚持“动态清零”总方针,但各地执行方式差异较大,大城市如上海曾经历严格封城,而合肥和西宁则采取了相对柔和的措施,这种差异源于疫情规模、资源能力和经济考量。

封城作为一种极端手段,在控制疫情传播上效果显著,但代价高昂,经济学研究表明,封城会导致GDP损失、就业压力增加和社会心理问题,世界银行估算,2022年中国封控措施对经济增速的影响约为1-2个百分点,封城也引发了公众对个人自由与公共健康的辩论。

从科学角度,封城需基于疫情数据和风险评估,奥密克戎变异株的高传染性降低了封城的效果,但疫苗普及和医疗资源优化使其必要性下降,2022年底,中国优化防疫政策,减少封控范围,转向重点人群保护,这标志着封城策略的逐步退出。

合肥与西宁的启示

合肥未全面封城,而是通过局部管控实现防疫目标;西宁则经历了短期封控,以快速遏制疫情,两者都体现了中国防疫的灵活性和适应性,疫情终将过去,但封城留下的教训值得深思:未来公共卫生危机中,我们需更注重科学决策、民生保障和国际合作,通过回顾这些城市的故事,我们不仅能理解封城的内涵,还能为未来构建更 resilient 的防疫体系提供参考。

(字数:约1000字)

注:本文基于2022年公开信息撰写,具体政策可能随疫情变化而调整,读者可参考官方发布获取最新动态。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏