2022年的春天,沈阳这座东北老工业基地城市,经历了一场前所未有的防疫考验,自3月24日起,沈阳市因新冠疫情暴发宣布实施全域静态管理(俗称“封城”),直至4月13日逐步解封,历时整整21天,这21天,不仅是时间上的封控,更是一段凝聚了市民坚韧、政府高效与社会温情的抗疫历程,本文将从封城背景、具体措施、社会影响和后续反思四个方面,回顾这段特殊时期。

封城背景:疫情突袭与快速响应

2022年3月,奥密克戎变异株席卷全国,沈阳作为辽宁省会及东北交通枢纽,面临巨大输入性压力,3月6日,沈阳出现首例本土确诊病例,随后疫情呈指数级扩散,截至3月23日,全市累计报告阳性感染者超500例,多个区域被划为高风险区,医疗资源挤兑风险、社区传播链不明等因素,迫使政府果断决策:3月24日零时起,全市实行“非必要不外出”的封控管理,暂停公共交通、关闭非必需场所,并开展多轮全员核酸检测。

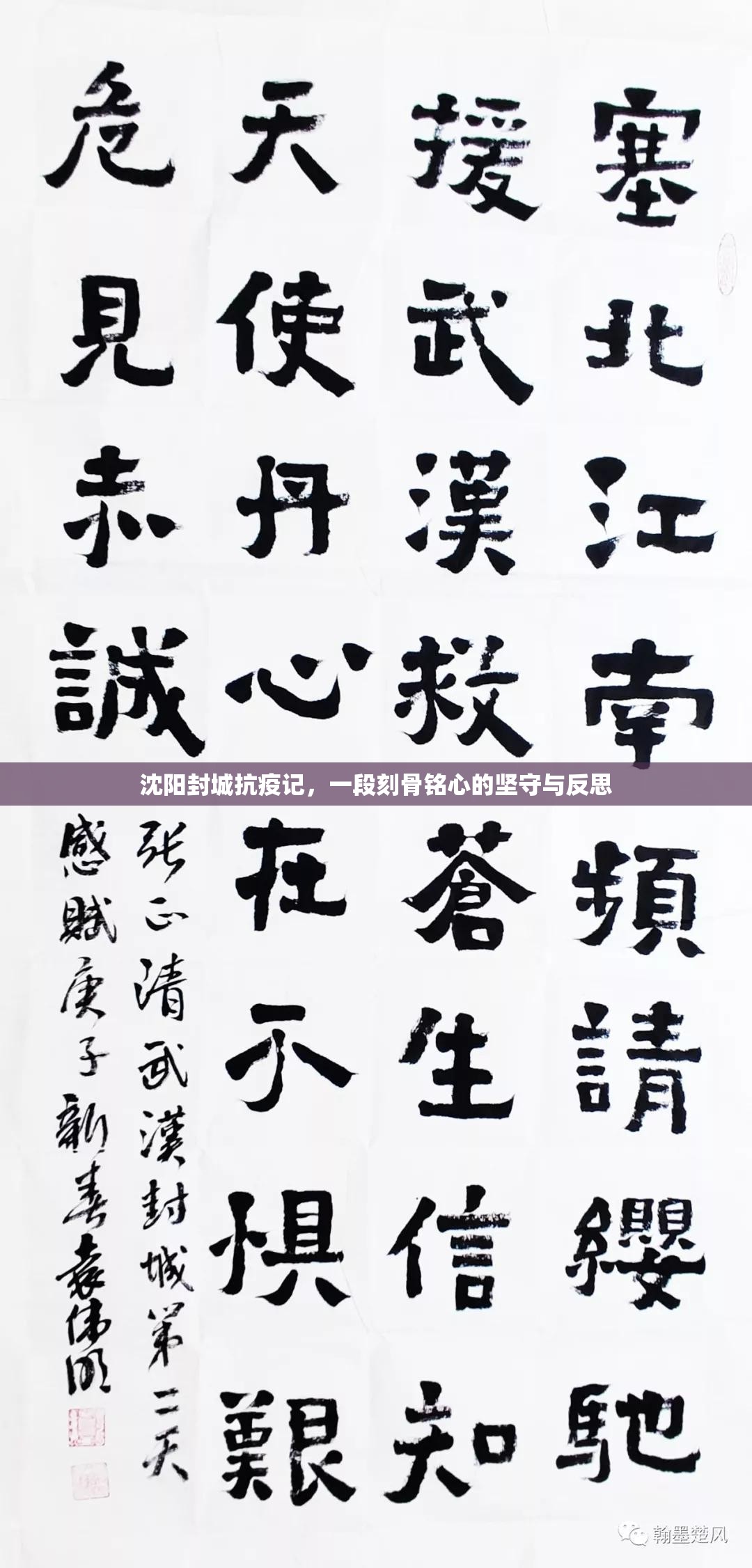

封城并非轻率之举,沈阳借鉴了武汉、上海等地的经验,旨在以短期阵痛换取长期安全,政府强调,封城是“动态清零”政策下的必要措施,旨在切断传播链,保护脆弱人群,这一决策得到了多数市民的理解,尽管它意味着生活节奏被打乱、经济暂时停摆。

封城措施:21天的日夜坚守

在这21天里,沈阳的封城措施层层加码,又逐步优化,初期(第1-7天),全市进入“静默状态”:居民每户每2天可派1人外出采购;超市、药店限时营业;学校转为线上教学;企业居家办公或停产,中期(第8-14天),随着核酸筛查的深入,封控细化至小区单元,重点区域实行“足不出户”管理,后期(第15-21天),疫情得到控制,部分低风险区有序解封,但全市仍保持高度警惕。

关键举措包括:

- 全员核酸检测:共开展12轮检测,累计采样超3000万人次,社区工作者和志愿者组织“敲门行动”,确保不漏一人。

- 物资保供体系:政府建立“蔬菜包”配送机制,通过电商平台、社区团购保障民生需求,针对独居老人、孕妇等特殊群体,开通绿色通道。

- 医疗应急响应:设立“黄码医院”专接封控区患者,120急救热线扩容,避免因疫情延误救治。

- 舆情管理与心理援助:每日召开新闻发布会,透明公布数据;开通心理热线,缓解市民焦虑。

这些措施体现了沈阳政府的执行力和市民的配合度,一位社区志愿者感叹:“每天工作16小时,但看到病例数下降,一切都值了。”

社会影响:经济受损与温情并存

封城对沈阳的经济社会造成深远影响,负面效应集中体现在:

- 经济冲击:零售、餐饮、旅游业损失惨重,据统计,封城期间中小企业营收平均下降70%,部分实体店永久关闭。

- 民生挑战:初期物资配送曾出现混乱,个别区域出现“买菜难”;慢性病患者配药不便;线上教学暴露数字鸿沟。

- 心理压力:长期隔离导致抑郁、焦虑情绪攀升,尤其影响老年人和儿童。

但危机中也涌现无数温情瞬间:

- 社区互助:居民自发组建“团购群”,共享资源;年轻人帮助邻居老人网购药品。

- 志愿者精神:超10万名志愿者参与防疫,从核酸采样到物资分发,构筑了人道主义防线。

- 文化韧性:沈阳人用幽默化解压力,短视频平台上的“居家才艺秀”传递乐观精神。

一位市民在社交媒体写道:“封城虽苦,但让我们重新认识了邻里情。”

反思与启示:后疫情时代的思考

21天封城结束后,沈阳于4月13日逐步解封,但防疫并未松懈,这段经历留给城市多重启示:

- 精准防控的必要性:封城是极端手段,未来应更依赖科技(如大数据追踪)和分级管理,减少“一刀切”对经济的伤害。

- 应急体系优化:物资保供、医疗应急等环节需制度化,避免临时性混乱。

- 社会心理支持:公共政策应纳入心理健康维度,建立长期援助机制。

- 市民素养提升:疫情暴露了个别不配合行为(如隐瞒行程),需加强公共安全教育。

沈阳的封城是中国抗疫的一个缩影,它既展示了国家动员能力,也揭示了现代化治理的短板,正如市长吕志成所言:“抗疫没有满分答案,但我们力求少留遗憾。”

21天的封城,是沈阳城市史上短暂却深刻的一页,它用牺牲换来了安全,用疼痛唤醒了反思,沈阳已回归常态,但那些日夜的坚守、奉献与互助,将继续滋养这座城市的灵魂,当人们追问“沈阳封城了多少天”,数字背后应被铭记的,是人性之光与改革之愿。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏