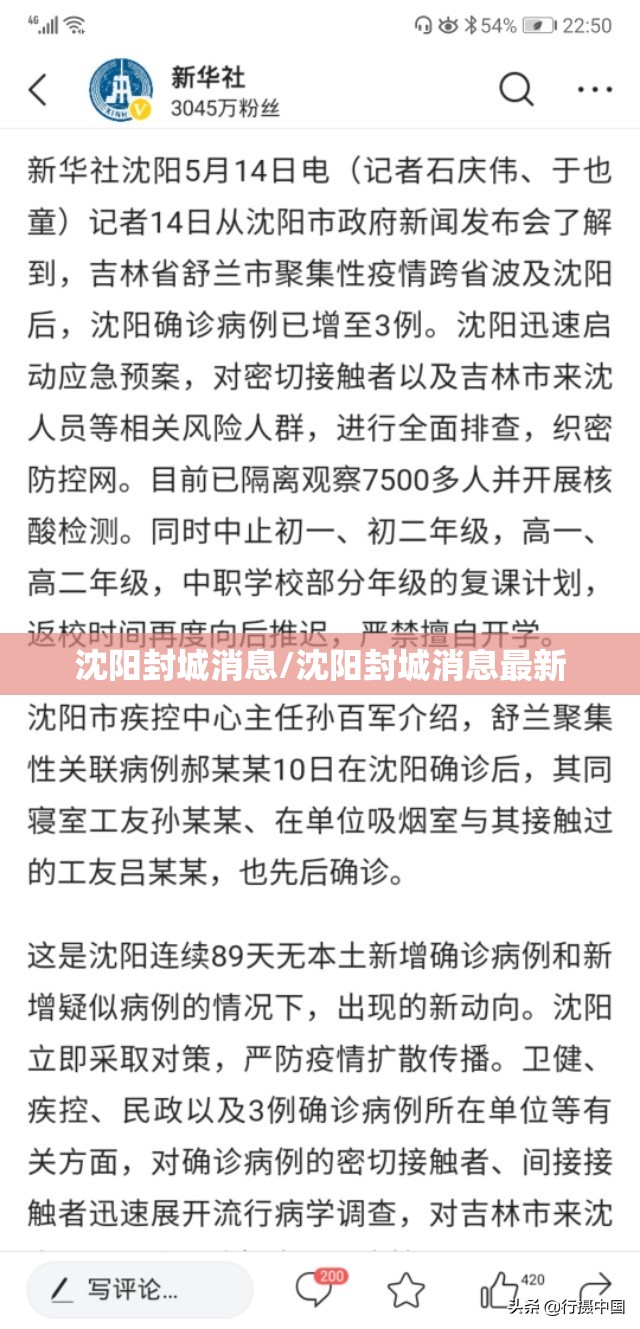

一则“沈阳封城”的消息在社交媒体上迅速传播,引发广泛关注,随着东北地区疫情防控形势的变化,沈阳作为辽宁省省会及重要交通枢纽,其防疫政策调整牵动着无数人的心,尽管官方尚未发布全域封城的正式通告,但部分区域的临时管控和强化措施已透露出严峻的防疫态势,本文将从疫情背景、政策逻辑、民生影响及未来展望等方面,深入剖析沈阳疫情防控背后的故事。

疫情背景:奥密克戎变异株的挑战

沈阳本轮疫情主要由奥密克戎变异株引发,其高传染性和隐匿性特征给防控工作带来巨大压力,自3月以来,沈阳陆续出现零星散发病例,并逐渐演变为局部聚集性疫情,为阻断传播链,沈阳政府果断采取分级管控措施,包括对重点区域实行封闭管理、暂停非必要经营活动、开展多轮全员核酸检测等,这些措施虽未达到“全域封城”的程度,但已体现出“精准防控”与“动态清零”政策的紧密结合。

政策逻辑:为何选择“准封城”模式?

与武汉、西安等地的全域封城不同,沈阳此次采取了更灵活的“准封城”模式——即以街道、社区为单位实施管控,而非一刀切地封锁整个城市,这种模式既避免了经济社会的全面停摆,又能有效聚焦高风险区域,沈河区、皇姑区等疫情较重区域已实行“人不出区、错峰取物”的管理,而低风险区域仍保持基本正常运行。

政策背后的逻辑在于平衡防疫与民生需求,沈阳作为东北老工业基地的核心城市,封城可能对产业链、中小企业及民生保障造成较大冲击,政府通过高频次核酸检测、流调追踪和物资保供体系的建设,试图以最小成本实现最大防控效果,值得一提的是,沈阳还借鉴了上海、深圳等地的经验,建立了“白名单”制度,保障医疗、物流、能源等关键行业运转。

民生影响:封控下的生活与温度

任何防控政策最终都会落到民生层面,沈阳的“准封城”措施虽避免了全面停滞,但仍对市民生活造成了一定影响,部分企业停工、学校转为线上教学,市民出行受限;生鲜供应、就医购药等需求成为关注焦点。

针对这些问题,沈阳政府推出了多项保障措施,组织大型商超与社区对接,开展“蔬菜包”配送服务;设立应急就医绿色通道,保障孕产妇、重症患者的医疗需求;同时加强对孤寡老人、低收入群体的帮扶,这些举措体现了防疫政策中的人文关怀,但也暴露出基层执行中的短板——如配送效率不足、社区人手紧缺等,这些问题仍需通过优化资源配置和社会力量参与来解决。

未来展望:防疫如何与经济发展协同?

沈阳的疫情防控不仅是公共卫生问题,更关乎东北振兴战略下的经济发展,短期来看,精准防控有助于尽快恢复社会秩序;长期而言,则需思考如何提升城市应对突发公共卫生事件的能力。

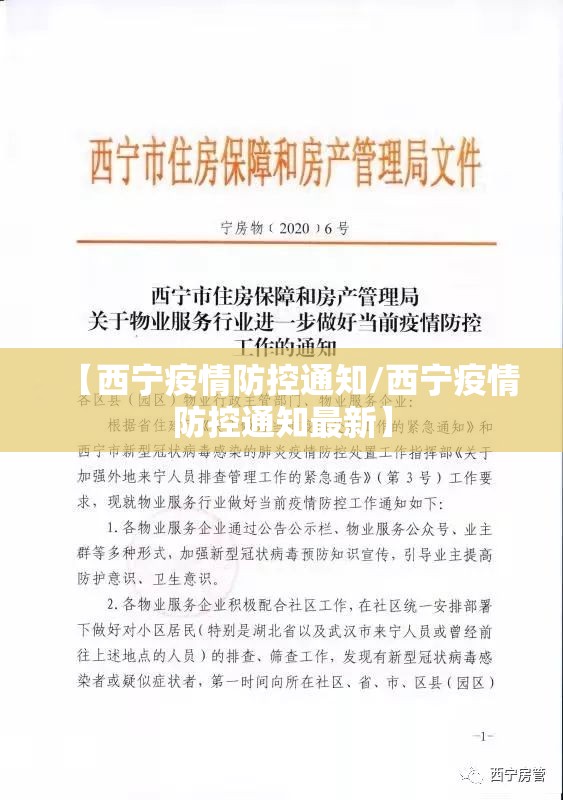

应加强公共卫生体系建设,包括完善监测预警机制、提升核酸检测能力、扩充医疗资源等,需推动数字化防疫工具的应用,例如优化健康码系统、推广电子通行证等,减少人为管控带来的不便,要建立更灵活的经济支持政策,为受疫情影响的中小企业和个体经营者提供补贴、信贷等援助。

在挑战中寻找平衡点

沈阳的“封城消息”虽未完全落地,但已反映出城市在疫情下的艰难抉择,在防疫与民生、经济与健康之间,政府正努力寻找最佳平衡点,而作为市民,理性看待政策变化、积极配合防控措施,同样至关重要,唯有全社会协同努力,才能让这座城市早日回归常态,重现活力。

(字数:约980字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏