清晨七点,南京西路往常的喧嚣被一种陌生的寂静取代,铁质围栏横亘在道路中央,红蓝警示灯无声旋转,穿着荧光色工作服的施工人员正在引导零星车辆绕行,这条被称为“上海商业动脉”的道路,首次因大规模市政改造工程实施全线封闭,对每天经过这里的白领、购物者、游客而言,这不仅是通路的中断,更是一面映照城市发展矛盾的镜子。

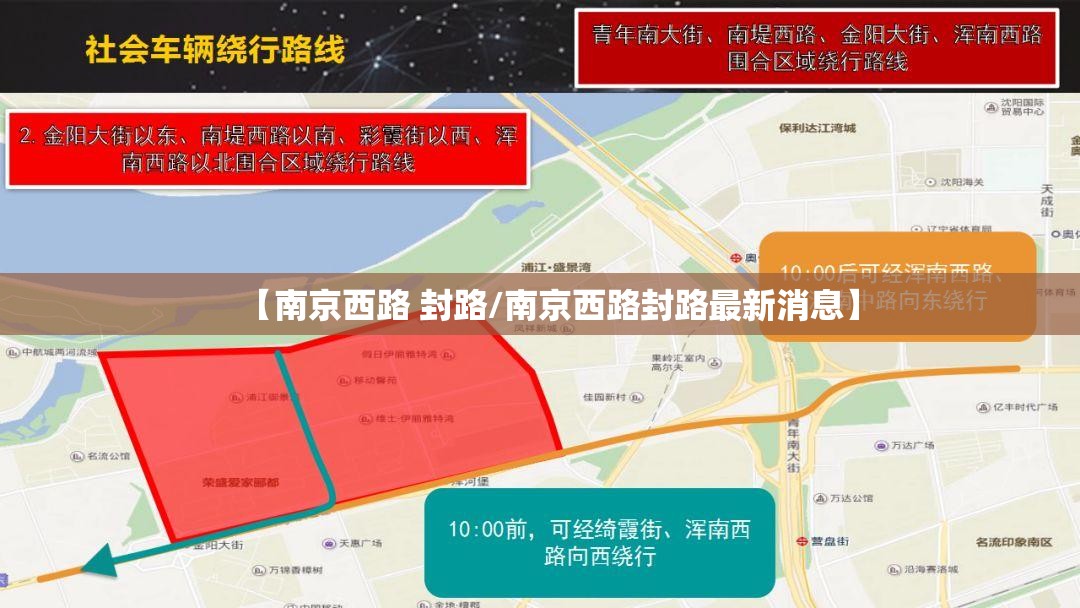

封路计划早在半年前就已公示,但真正实施时仍引发连锁反应,据交通部门数据,南京西路日均车流量达5.2万辆,周边12条公交线路需要重新规划,包括20、37路等百年电车线路首次改道行驶,恒隆广场、中信泰富等商场的停车库入口被迫调整,部分奢侈品门店的当日客流量同比下降30%,一位提着购物袋的女士在路障前皱眉:“从地铁站走到商场要多花15分钟,今天的计划全乱了。”

封路背后是城市更新的必然选择,南京西路地下管网系统大多建于上世纪80年代,近年来多次出现水管爆裂、电缆老化事故,此次改造将同步升级排水系统、铺设智能感知线路、扩建综合管廊,工程负责人表示:“现在忍受三个月的不便,是为了未来三十年的安全。”值得注意的是,施工围挡上印着二维码,扫描后可观看AR工程进度演示,这种科技化沟通方式让市民直观理解封闭施工的必要性。

沿街商户展现出惊人的适应性,五星级酒店波特曼丽思卡尔顿推出“封路特惠套餐”,通过地下通道直达酒店的路线被制作成趣味漫画;老字号王家沙点心店将外摆摊位延伸至辅路,现做现卖的蟹粉小笼吸引排队人龙;更有创意的是某画廊举办“窗景计划”,将临街橱窗改造为施工主题摄影展,这些应对策略折射出上海商业文明的韧性——无论物理通道是否畅通,服务与创新的通道永远敞开。

城市规划专家指出,此次封路具有样本意义,南京西路作为上海“黄金商圈”,其改造涉及历史保护(如张园石库门建筑群)、商业运营、交通组织等多维度平衡,不同于过去“封路就完”的粗放管理,本次工程采用分阶段动态调整方案,每周根据监测数据优化导行措施,更值得关注的是,相关部门开发了“绕行效率算法”,通过实时分析300个路口的车流数据,每15分钟生成最优绕行方案推送给导航平台。

封路期间的人文图景同样耐人寻味,有老年市民特意乘坐公交前来拍摄工程进展,感慨“四十年前这里还是农田”;外卖骑手们自发组建联络群,分享最新通行窍门;戴着安全帽的工人与穿着西装的白领在临时通道擦肩而过时,会相互点头致意,这种特殊时期的互助生态,意外消解了日常生活中的阶层隔阂。

当城市不得不按下暂停键,我们反而得以窥见其本质,柏油路面之下,埋藏着城市生长的年轮;起重机轰鸣声中,回荡着文明迭代的节拍,南京西路的封路终将结束,但这段特殊时期引发的思考仍在延续:在追求发展效率的同时,我们是否保留了足够的弹性空间?当物理空间暂时封闭,是否打开了新的连接可能?或许答案就像施工围挡上的那句标语——“暂时的停顿,是为了更好的前行”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏