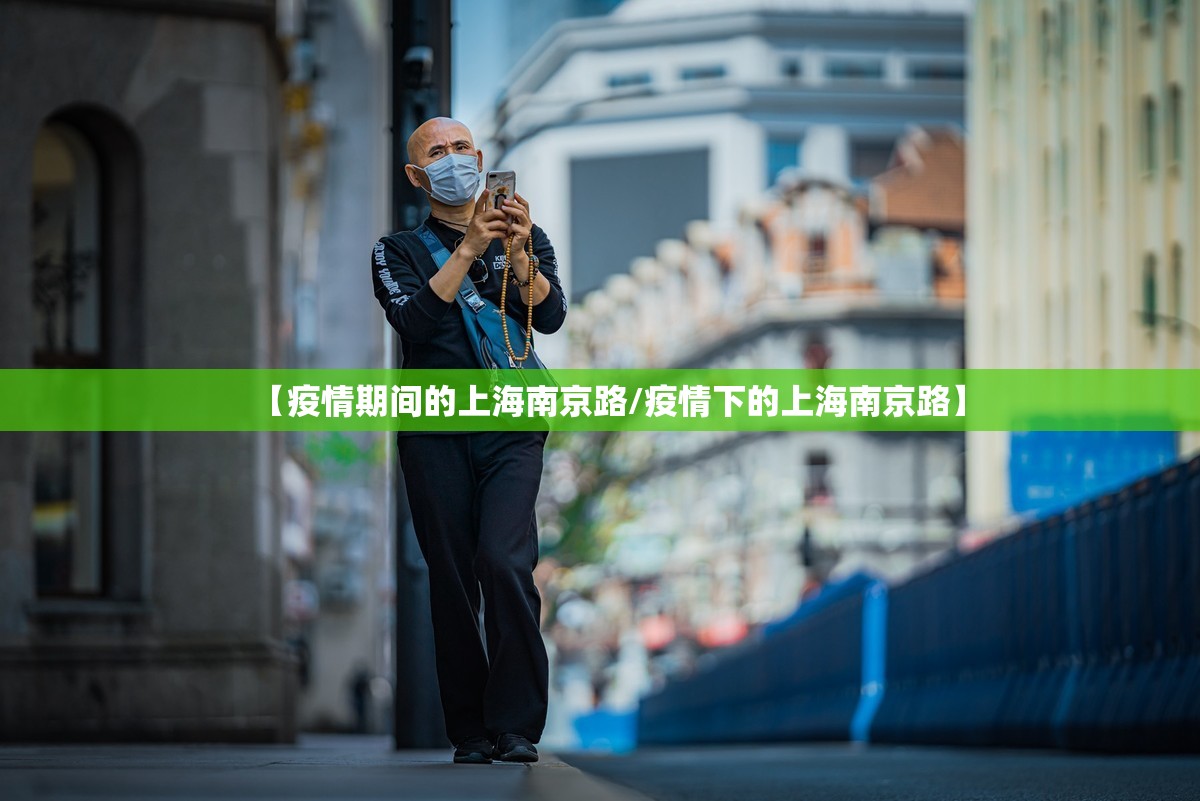

2022年春天,上海南京路迎来了开埠以来最寂静的时刻,昔日摩肩接踵的“中华第一商业街”,只剩下红绿灯机械变换的空镜,恒隆广场外立面的巨屏依然流光溢彩,却照不见一个驻足的身影;第一食品商店的橱窗里,蝴蝶酥保持着诱人的金黄,却等不来品尝的顾客,这条承载着上海百年商业文明的街道,在疫情的特殊时期,成为观察中国超大城市治理现代化的一扇特殊窗口。

南京路的沉寂始于四月,当这座城市按下暂停键,2.5公里长的街道呈现出超现实的静默,老字号餐馆的霓虹招牌依然闪烁,却转向了外卖窗口的有限开放;永安百货的旋转门前,不再有排队等待的顾客,只有穿着防护服的工作人员在进行消杀作业,物理空间的静默背后,是一场前所未有的商业生态转型——线上商城、社区团购、直播带货,这些数字化生存方式以前所未有的速度渗透到每个商业细胞中。

在这条空荡的街道上,另一种繁忙正在无声上演,骑手们骑着电动车穿梭而过,车后座载着的是保供物资和药品;志愿者穿着大白服,挨家挨户为留守商户检测核酸;无人机划过天际,执行着巡逻和物资投送任务,南京路变成了一个巨大的物流中枢,传统商业功能暂时让位于生命保障系统,这些穿梭的身影,构成了特殊时期最动人的城市风景线。

南京路的商户们展现出惊人的韧性,新雅粤菜馆72小时内在抖音开通直播,老师傅在空无一人的大堂里直播教学粤菜制作;沈大成将青团生产线改造为预制菜车间,通过社区团购直达市民餐桌;上海时装商店的导购员变身主播,在微信群里举办“云秀场”,这些转型不仅是为了生存,更彰显了海派商业文化中“精明不死板,务实敢创新”的精神内核。

这条街道的沉寂与复苏,折射出超大城市治理的复杂维度,严格的封控措施展现出惊人的执行效率,保供体系的压力测试暴露出传统治理模式的短板,南京路上发生的故事,成为观察特大城市如何平衡疫情防控与经济民生的微观样本,当外国媒体用“鬼城”形容此时的南京路,本地居民更愿意称之为“蓄势待发的猛虎”。

五月下旬,南京路开始谨慎地苏醒,先是有商户尝试“线上预约、线下自提”,接着出现了“气泡式管理”的商业试点,最后迎来了有限度的开放,回归不是简单的恢复原状,而是一次商业生态的重构:数字支付成为标配,无接触服务成为常态,线上线下融合从可选项变为必选项,这些变化或许将永久改变这条百年商业街的形态。

疫情中的南京路像一面多棱镜,折射出人类面对灾难时的多重面相,它记录下个体商户的挣扎与坚守,见证着基层工作人员的奉献与牺牲,承载着2500万市民的期待与信任,这条街道的沉寂不是失败的象征,而是一座城市为保护生命而做出的巨大努力;它的复苏不是简单的回归,而是向着更韧性、更智能、更人文的未来城市形态的演进。

当金色的夕照再次洒在恢复生机的南京路上,我们看到的不仅是一条商业街的复苏,更是一种城市精神的涅槃,那些空巷时期积攒的能量正在释放,那些被迫创新的智慧正在结果,那些在困境中淬炼的人文关怀正在延续,南京路的故事提醒我们:城市的伟大不在于永不遭遇挑战,而在于每次跌倒后都能以更强大的姿态站立起来——这或许正是人类城市文明能够穿越数千年风雨而不衰的根本秘密。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏