网络上关于“天津封城”的讨论不断升温,引发了不少市民和网友的担忧,究竟天津是否真的封城了?实际情况如何?本文将基于官方信息、最新政策和现实数据,全面解析天津的疫情防控措施,帮助大家澄清误解,了解真相。

天津封城的传闻从何而来?

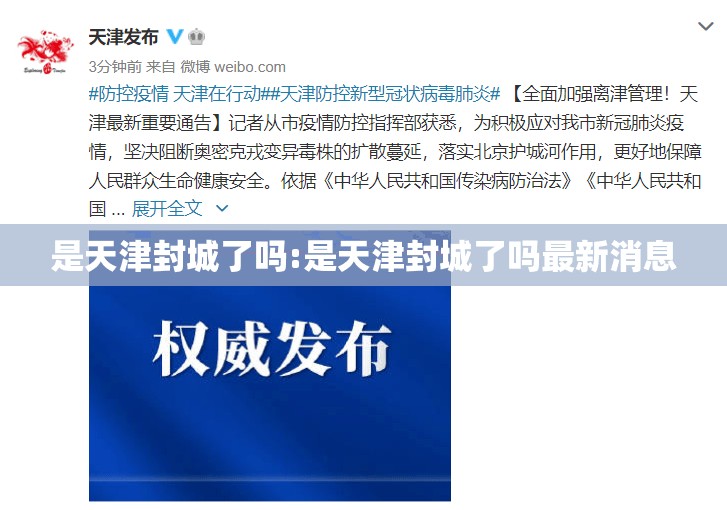

天津作为中国北方的重要港口城市和经济中心,人口密集、流动性大,疫情防控一直备受关注,由于国内部分地区疫情出现反弹,天津也加强了防控措施,例如局部区域的临时管控、核酸检测筛查等,这些措施被部分网友误解为“封城”,并通过社交媒体快速传播,导致了不必要的恐慌。

根据天津市政府的官方通报,天津并未实施全域封城,所谓的“封城”传闻,大多源于对局部管控措施的过度解读,在疫情出现零星散发时,天津可能会对特定小区、街道或区域实施临时封闭管理,进行流调溯源和核酸检测,但这与全域封城有本质区别。

天津当前的防控政策是什么?

截至最近更新,天津的疫情防控政策以“精准防控”为主,避免“一刀切”式的封城,具体措施包括:

- 风险等级划分:根据疫情风险,将区域划分为高、中、低风险区,采取差异化管控,高风险区可能实行“足不出户”,中风险区限制聚集,低风险区则基本正常生活。

- 核酸检测筛查:在出现疫情苗头时,天津会组织大规模或区域性核酸检测,以快速排查潜在感染者。

- 交通管控:天津的公共交通(如地铁、公交)正常运行,但可能要求乘客出示健康码、核酸检测证明,对外来人员,天津实行“落地检”和健康监测,而非完全封闭出入。

- 生活保障:超市、菜市场、医院等民生场所正常开放,确保物资供应充足,政府强调“防控不影响生活”,避免过度防控导致社会停摆。

这些措施旨在平衡疫情防控与经济社会的正常运行,符合国家“动态清零”的总方针。

为什么会有“封城”误解?

“封城”传闻的传播,反映了公众对疫情的焦虑和信息不对称,主要原因包括:

- 局部管控的误读:当某个小区被封控时,有人可能以为整个城市都封闭了。

- 社交媒体放大效应:不实信息在抖音、微博等平台快速扩散,加剧了恐慌。

- 历史经验影响:过去一些城市(如武汉、上海)的封城经历,让人们对“封城”一词高度敏感。

但事实上,天津的防控策略已更加科学化、精准化,政府通过新闻发布会、官方公众号等渠道及时辟谣,呼吁公众不信谣、不传谣。

天津疫情现状与数据支撑

根据天津市卫生健康委发布的数据,近期天津疫情总体可控,以2023年为例,天津多次成功应对奥密克戎变异株的输入性疫情,未出现大规模爆发,在某次局部疫情中,天津通过快速流调和核酸检测,在两周内控制了传播,无死亡病例报告。

经济数据也显示,天津的GDP增长和消费市场保持稳定,没有因防控而出现大幅下滑,这从侧面证明,天津并未采取极端封城措施。

如何获取准确信息?

为避免被谣言误导,公众应通过以下渠道获取权威信息:

- 官方发布:关注“天津发布”“健康天津”等政府平台。

- 主流媒体:如新华社、央视新闻的报道。

- 社区通知:小区居委会或物业通常会第一时间传达防控要求。

大家应做好个人防护,接种疫苗,配合核酸检测,这才是应对疫情的最好方式。

天津没有封城,但防控不可松懈

天津并未封城,网络传闻多为误解,当前,天津正以科学、精准的措施防控疫情,既保障公众健康,又维护社会正常运转,作为市民,我们应保持理性,支持政府工作,不传播未经证实的信息,疫情尚未结束,防控仍需努力,但相信通过全社会的协作,天津一定能守住防线,迈向更安全的生活。

温馨提示:本文基于公开信息撰写,疫情政策可能随时调整,请以最新官方通报为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏