合肥市疫情防控指挥部最新发布的《关于优化调整疫情防控管理措施的通告》,如同一块投入湖面的石子,在这座科技之城激起层层涟漪,这份被市民称为"合肥新规"的政策文件,不仅代表着疫情防控策略的重要转向,更折射出中国城市治理现代化进程中的深刻思考——如何在守护人民健康与保障社会运行之间寻找最佳平衡点。

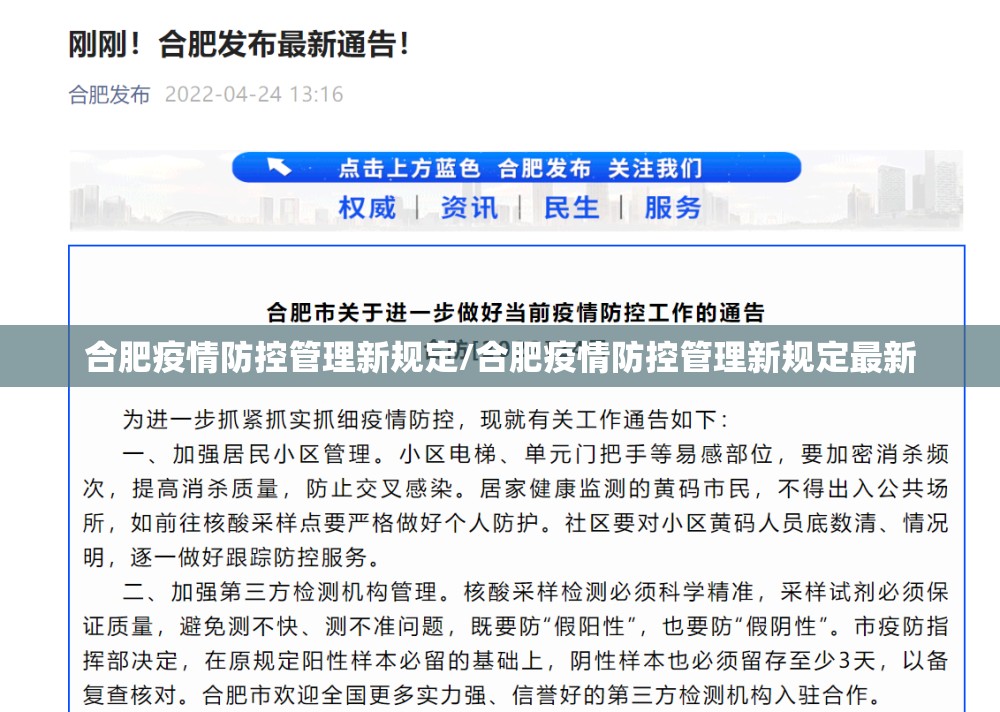

新规最引人注目的变化在于对核酸检测策略的精细化调整,合肥市取消了常态化区域核酸检测,转而聚焦于风险岗位、重点人员核酸检测,这标志着从"大水漫灌"到"精准滴灌"的策略升级,大型商超、办公楼宇不再要求查验48小时核酸检测证明,这一改变让城市的脉搏跳动得更加自由而有力,这些调整并非放松警惕,而是建立在科学评估基础上的精准施策,既减轻了社会成本,又确保了防控效果。

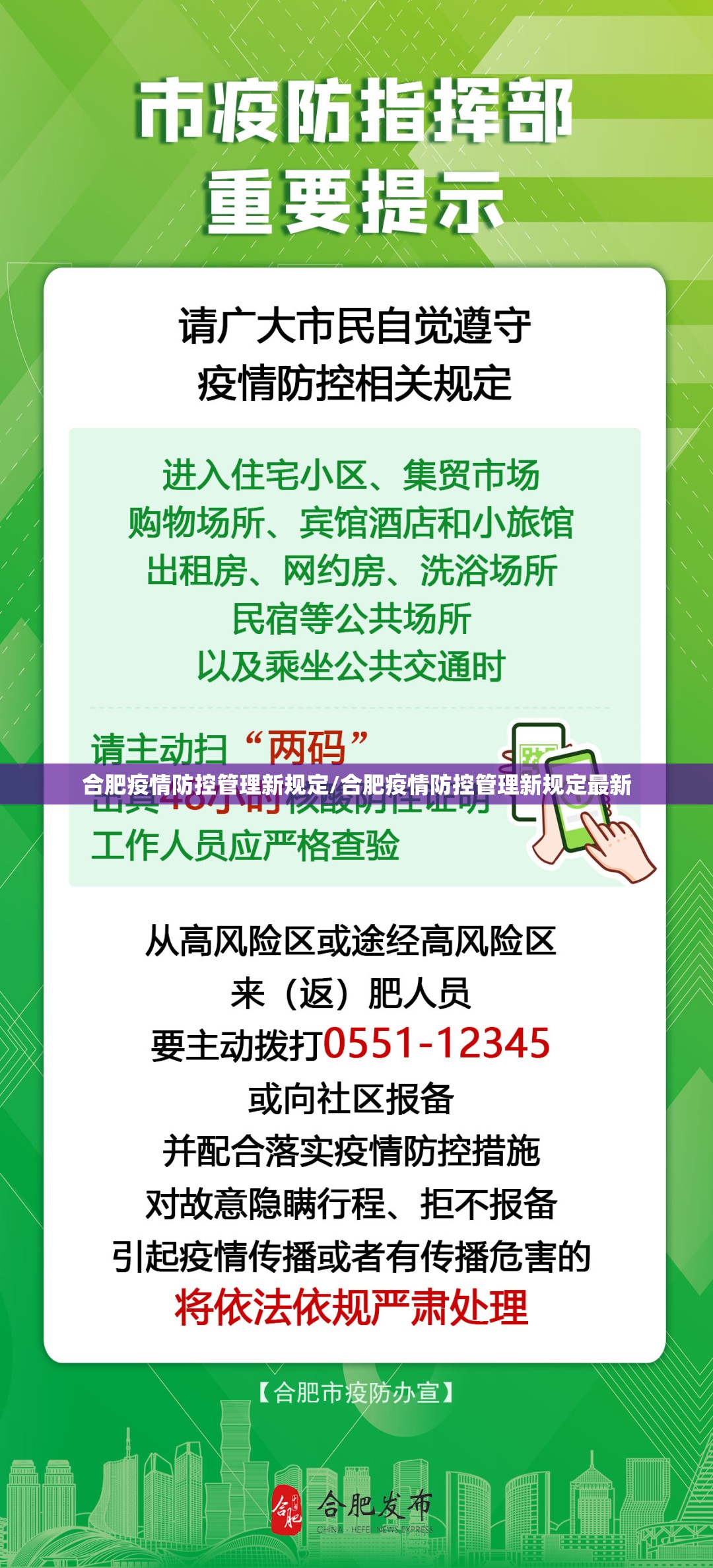

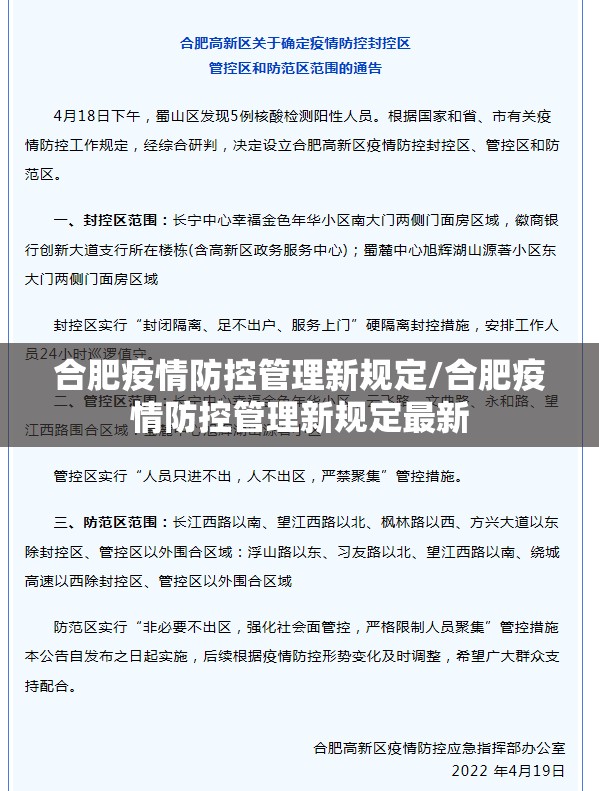

针对人员流动管理,新规定展现了更为人性化的考量,低风险地区来(返)合肥人员不再实施落地检、不再查验核酸检测阴性证明,只需完成健康码申报即可有序流动,对于高风险区外溢人员,新规采取"7天居家隔离"而非集中隔离,这种改变不仅减少了资源消耗,也更符合民众的心理需求,值得注意的是,合肥市创新性地建立了"绿色通道"机制,保障应急物资运输车辆和重点保供车辆畅通无阻,确保城市生命线的持续运转。

公共场所管理方面,新规取消了容量限制措施,餐饮机构、购物中心、室内场馆等不再执行75%的限流规定,电影院、图书馆、健身房等文化娱乐场所恢复正常运营,这座城市的文化脉搏重新开始强劲跳动。"放开"不等于"放松",扫码测温、规范佩戴口罩等基本防控要求仍然保留,体现了张弛有度的管理智慧。

合肥新规的出台并非偶然,其背后有着坚实的科学依据,政策制定者深入分析了奥密克戎变异株的特点,结合合肥市疫苗接种率高(老年人接种率已达92%)、医疗资源充足的优势,做出了这一系列调整决策,市政府还同步加强了医疗资源储备,增加了ICU床位数量,培训了基层医务人员,为可能出现的疫情波动做好了充分准备。

与国内其他城市相比,合肥新规的特色在于其"前瞻性"和"系统性",它不是简单地跟随或模仿,而是基于本地实际情况的创新探索,政策设计中既考虑了防控效果,也关注了社会经济影响;既重视公共卫生安全,也保障个人生活便利;既强调政府主导,也发挥市场机制作用,这种多维平衡的治理思维,值得其他城市借鉴参考。

任何政策调整都伴随着挑战,如何确保医疗机构不被挤兑?如何提高老年人群疫苗接种率?如何平衡不同群体的利益诉求?这些问题都需要在实践中不断探索和完善,合肥市已建立了政策动态评估机制,将根据疫情发展和实施效果持续优化调整防控措施。

合肥疫情防控新规的实施,向我们展示了一种更加成熟、自信的治理模式——既不躺平放任,也不过度反应;既尊重科学规律,也关注人文关怀;既考虑全局利益,也照顾个体需求,这种精准防控、温度治理的理念和实践,不仅为当前疫情防控提供了新思路,也为未来应对各类公共卫生事件积累了宝贵经验。

在这个不确定的时代,合肥新规向我们证明:唯有基于科学、富于智慧、充满温度的治理,才能引领我们穿越风雨,迎接曙光,这座城市的管理者用行动诠释了——最好的防控,是让人们在安全与自由之间找到平衡,在挑战与希望之中前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏