2022年深秋,乌鲁木齐再次成为全国疫情防控的焦点,这座城市面对疫情挑战所实施的管理政策,既反映了中国疫情防控的整体思路,也展现出独特的地域特色与现实困境,乌鲁木齐的疫情管理政策不仅是公共卫生应急响应,更是一场科学精准防控与民生保障并重的复杂实践,其经验与教训都为后疫情时代的社会治理提供了重要启示。

乌鲁木齐的疫情防控体系建立在多层次响应机制之上,根据疫情风险等级变化,政策实施差异化管控,高风险区实行“足不出户”,中风险区采取“人不出区”,低风险区则实施常态化防控,这种分级管理模式既避免了“一刀切”的粗放管控,也体现了精准施策的科学理念,特别是在奥密克戎变异株传播期间,乌鲁木齐创新推出“核酸+抗原”联合检测策略,提升了早期发现的灵敏度,为阻断传播链赢得了宝贵时间。

民生保障始终是乌鲁木齐疫情防控的核心关切,在静态管理期间,政府建立了“社区配送+商超保供+政府补贴”的三级保障体系,每个社区配备专职保供干部,组建志愿者服务队,确保生活物资“最后一百米”的配送,针对特殊群体,开通紧急就医绿色通道,建立独居老人、孕产妇、慢性病患者等特殊人群台账,实行每日问需机制,数据显示,疫情期间乌鲁木齐共设立保供网点近2000个,动员志愿者超过10万人,最大程度减少了管控对居民基本生活的影响。

经济纾困政策与疫情防控同步实施,乌鲁木齐推出一揽子企业帮扶措施,包括减免国有房屋租金、延期缴纳税款、增加信贷支持等,针对小微企业和个体工商户,政府发放消费券刺激本地消费,组织线上产销对接会,帮助传统商户转型线上经营,这些措施既缓解了疫情对经济的冲击,也为后续复苏保留了有生力量。

乌鲁木齐的疫情防控也面临特殊挑战,作为距离海洋最远的大型城市,物流运输成本较高,保供压力较大;多民族聚居的特点要求政策执行中必须兼顾文化敏感性;冬季严寒气候给户外核酸检测、物资配送带来额外困难,针对这些特殊情况,政府优化了物资储备体系,建立跨地区协作机制,开发多语言政策宣传材料,体现了政策执行中的灵活性与人文关怀。

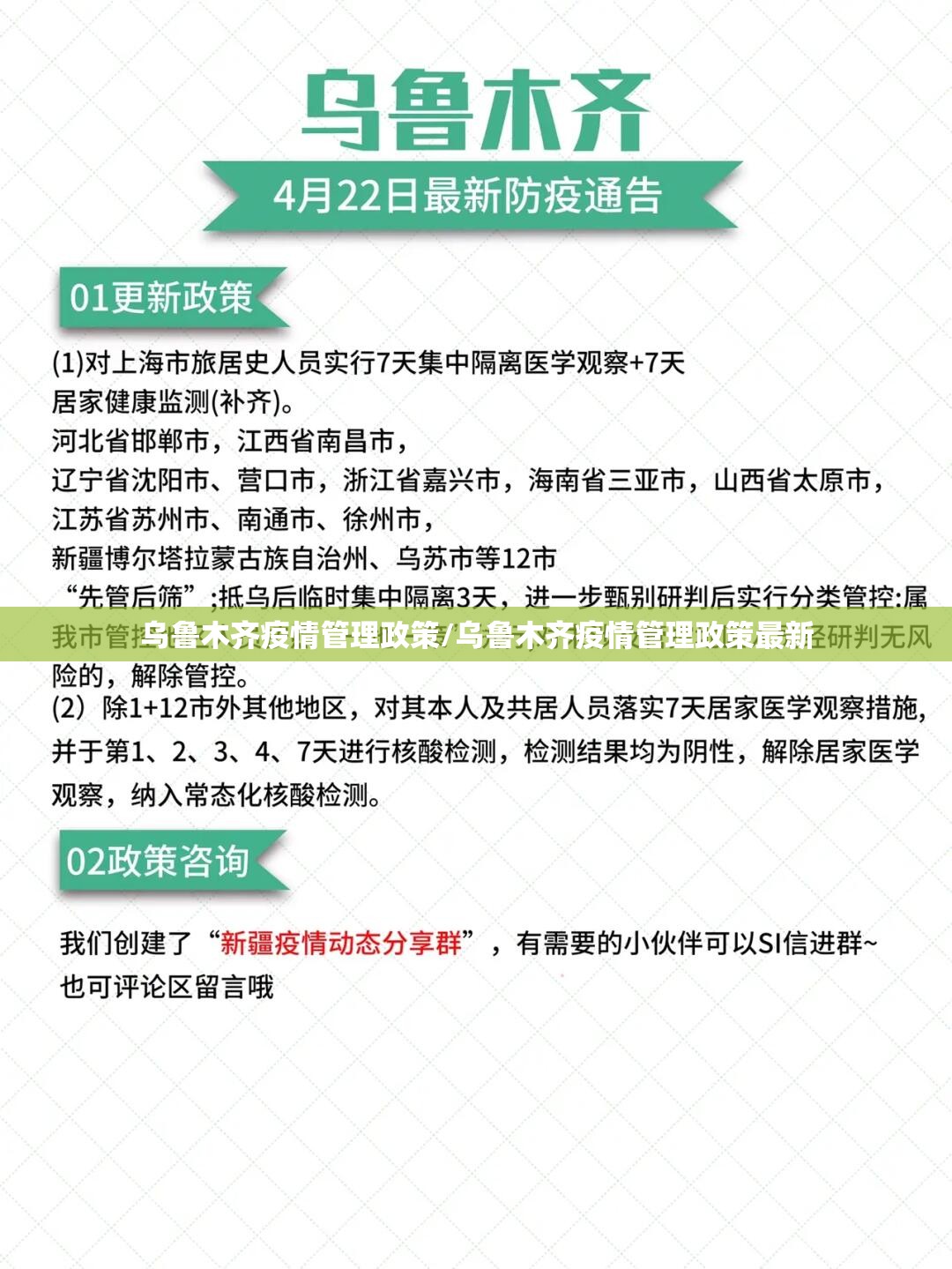

信息发布机制是乌鲁木齐疫情防控的重要组成,政府建立每日疫情发布会制度,通过传统媒体和新媒体平台同步发布疫情数据、政策解读和科学防护知识,同时开通24小时政策咨询热线,建立在线诉求反馈平台,及时回应社会关切,这种透明化的沟通机制有效减少了谣言传播,增强了公众对防控措施的理解与配合。

乌鲁木齐的疫情管理政策也在实践中不断演进完善,从最初偏重行政管控,逐步转向更多运用科技手段,如推广场所码、智能门磁等数字化工具;从单一防控疫情,到统筹疫情防控和经济社会发展;从政府主导,到更多发挥社区、企业和公众的主体作用,这种政策学习与适应能力,体现了治理体系的韧性与活力。

回顾乌鲁木齐的疫情防控历程,它既是中国抗疫斗争的一个缩影,也展现出独特的地方特色,其经验表明,有效的疫情防控需要平衡多重目标:既要阻断病毒传播,又要保障民生需求;既要采取果断措施,又要避免过度干预;既要依靠政府主导,又要激发社会参与,这种平衡艺术正是现代社会治理的核心难题。

乌鲁木齐的实践为我们提供了重要启示:公共卫生危机管理必须建立在科学基础之上,同时需要深厚的人文关怀;常态化防控需要制度化的保障体系,而非临应急响应;成功的政策离不开公众的理解与配合,沟通与信任建设至关重要,这些经验不仅对未来疫情防控有价值,对完善整个社会治理体系都具有参考意义。

当前,疫情发展仍存在不确定性,乌鲁木齐的防控政策还在持续优化中,但可以肯定的是,经过这场考验,乌鲁木齐乃至整个中国的公共卫生体系和社会治理能力都将得到进一步提升,这种在挑战中学习、在困境中创新的能力,正是推动社会不断向前发展的根本动力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏