7月的南京,突如其来的疫情打破了夏日的宁静,禄口机场的疫情警报拉响后,整座城市迅速进入战时状态,在这场与病毒赛跑的战斗中,疫情信息发布成为连接政府与市民的关键桥梁,南京通过多渠道、高频率、透明化的信息发布机制,不仅有效引导了公众应对疫情,更展现了现代化城市治理中的责任与担当。

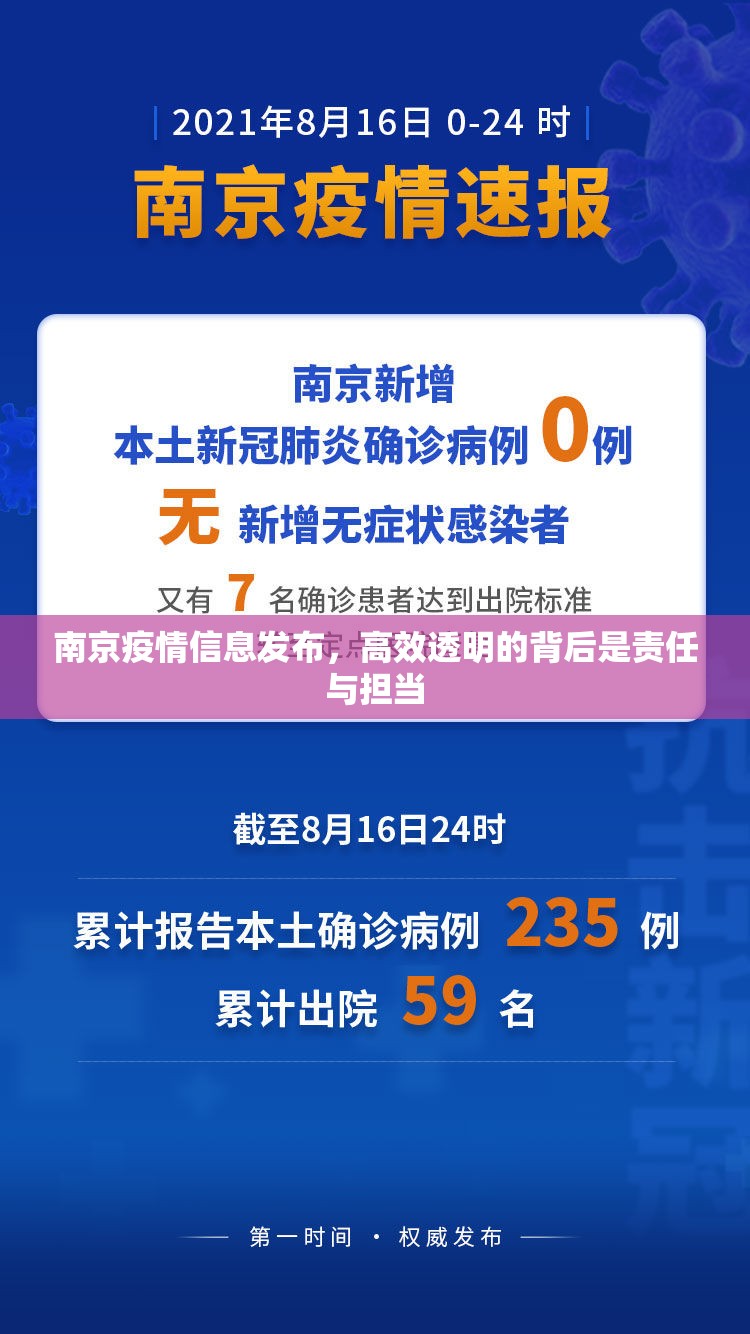

南京疫情信息发布的核心特点之一是“快”,疫情发生后,南京市卫健委、市委宣传部等部门迅速联动,通过新闻发布会、官方微博、微信公众号等平台,第一时间公布确诊病例轨迹、风险等级调整、核酸检测安排等关键信息,7月20日疫情初现,当日即召开首场新闻发布会,公布初步流调结果;随后每日固定时间召开发布会,通报最新进展,这种“不过夜”的发布节奏,有效遏制了谣言滋生,避免了公众恐慌情绪的蔓延。

透明化是南京信息发布的另一大亮点,与早期疫情中部分地区的模糊表述不同,南京此次披露的信息极为细致:包括确诊病例的年龄、职业、活动轨迹、接触人群等,甚至细化到具体时间段和地点,这种“全景式”公开,既便于潜在风险人群自查自筛,也体现了对公众知情权的尊重,更值得注意的是,发布内容不回避问题,如初期防控漏洞、核酸检测点短暂拥堵等,均被如实通报并附改进措施,这种坦诚的态度,反而增强了公众信任。

多渠道覆盖则确保了信息触达的广度,除传统新闻发布会外,南京充分利用数字化手段:通过“南京发布”微博、微信公众号每小时更新动态;短信平台向全市市民发送防控提醒;地铁、公交、社区公告栏等线下渠道同步推送,对于老年人等数字弱势群体,社区工作者上门传达,确保“不漏一人”,这种立体化的传播网络,使得疫情信息像毛细血管一样渗透到城市每个角落。

南京的疫情信息发布并非完美无瑕,初期由于疫情突发,部分信息存在滞后现象;个别发布会细节表述不够清晰,引发短暂误解,但相关部门迅速纠偏,通过建立24小时舆情反馈机制,实时收集民意并调整发布策略,针对市民关心的“黄码转绿码”问题,政府连续推出多期图解说明,最终化解了执行中的矛盾。

南京的实践为其他城市提供了宝贵经验:疫情信息发布不仅是技术操作,更是治理能力的体现,它需要以人民为中心,在速度、透明和精准之间找到平衡,可进一步优化大数据与信息发布的结合,例如利用健康码数据动态生成风险地图,或通过AI语音系统向老年人自动推送电话提醒。

南京疫情终将过去,但其中凝聚的信息发布智慧不应随之消散,它证明了一点:唯有在阳光下运作的防控机制,才能凝聚最广泛的社会共识,铸就最坚固的抗疫长城。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏