7月的南京,正值盛夏,往昔熙攘的中山陵、夫子庙略显冷清,街头行人佩戴口罩、有序扫码的景象成为城市常态,自7月20日南京禄口国际机场首次报告新冠肺炎确诊病例以来,这座千万级人口的城市经历了一场惊心动魄的疫情阻击战,截至8月中旬的最新数据显示,南京本轮疫情已得到有效控制,单日新增确诊病例持续下降,多个区域陆续调整为低风险地区,标志着疫情防控取得阶段性重大成果。

精准流调与大规模筛查:数据背后的防控网络

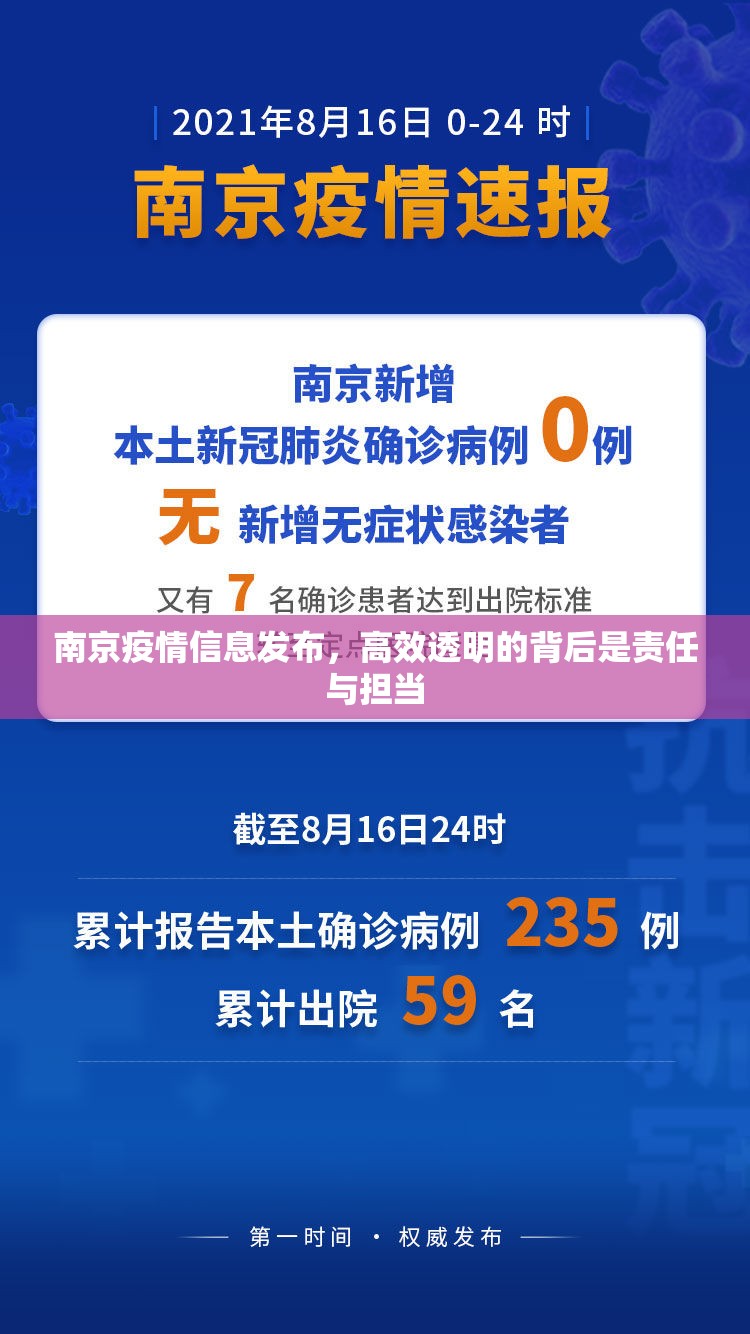

根据南京市卫健委发布的最新统计,本轮疫情累计报告确诊病例超过200例,主要集中在江宁区等重点区域,令人瞩目的是,在疫情爆发后的三周内,南京市已完成全市范围内四轮全员核酸检测,累计检测量突破4000万人次,创下中国城市大规模检测的新纪录,这些数字背后,是无数医护人员在酷暑中坚守岗位、是社区工作者彻夜组织协调、是市民群众积极配合的共同结果。

南京疫情初期,病毒溯源工作迅速指向Delta变异毒株,其超强传播性给防控带来巨大挑战,流行病学调查显示,早期病例多数与机场工作人员相关,随后出现家庭聚集性传播和社区扩散,疫情防控指挥部立即启动应急响应机制,采用“大数据+网格化”的精准防控模式,在24小时内初步锁定密切接触者超万人,一周内累计追踪到密切接触者近2万人,全部实施隔离医学观察,这种高效精准的流调工作为切断传播链赢得了宝贵时间。

分级管控与物资保障:城市治理的应急大考

面对突发的公共卫生事件,南京市采取了科学的分级管控策略,将禄口街道全域调整为高风险地区,对重点小区实施封闭管理;同时划定中风险区域28个,执行“只进不出”的管控措施,这种差异化防控既避免了“一刀切”式封城带来的社会经济成本,又有效遏制了疫情扩散风险。

在保障民生方面,南京建立了“线上订购、线下配送”的物资供应体系,封闭管理区域内,社区工作人员和志愿者组成服务队,为居民提供生活必需品上门配送服务,数据显示,疫情期间全市主要商超日均供应蔬菜超过3000吨,肉禽蛋奶等生活物资储备充足,价格保持基本稳定,消除了市民的恐慌性抢购心理。

Delta变异毒株的警示:疫情防控进入新阶段

南京疫情的特殊意义在于,这是Delta变异毒株在中国大陆城市的首次大规模本土传播,为全国疫情防控提供了重要经验和警示,Delta毒株具有传播力强、潜伏期短、病毒载量高、病情发展快等特点,导致传统防控措施面临挑战,南京疫情在初期未能完全阻断社区传播,致使疫情外溢至多个省份,再次证明新冠病毒变异带来的不确定性。

专家分析指出,机场作为国际口岸的特殊性,成为疫情防控的薄弱环节,境外输入压力持续增大与国内防控意识松懈之间的矛盾,在此次疫情中暴露无遗,这提示我们,必须始终绷紧疫情防控这根弦,特别是在口岸、机场等关键节点实施更高标准的闭环管理。

疫苗接种的保护作用:真实世界数据验证

值得关注的是,在此次南京疫情中,疫苗接种显示了明显保护效果,根据官方披露的信息,确诊病例中约90%已完成疫苗接种,其中绝大多数为轻型和普通型患者,重症率显著低于未接种疫苗人群,这组数据为疫苗接种策略提供了真实世界支持,证明疫苗虽然不能完全阻断感染,但能有效降低重症率和死亡率。

截至8月初,南京市18岁以上人群疫苗接种率已超过85%,构建起一定的免疫屏障,这也解释了为何在本轮疫情中,尽管感染人数较多,但医疗资源并未出现挤兑现象,重症监护室压力相对可控。

常态化防控的长期挑战:平衡疫情与经济社会发展

南京疫情逐渐平稳,但全国疫情防控形势依然复杂严峻,随着国际疫情持续蔓延,病毒变异频发,输入风险长期存在,国内方面,如何平衡精准防控与经济社会正常运转,成为各地政府面临的共同难题。

南京经验表明,常态化疫情防控需要更加科学化、精准化的策略:一是完善多点触发的预警监测系统,做到早发现、早报告;二是加强重点场所、重点人群的常态化检测,特别是口岸、医疗机构等高风险区域;三是持续推进疫苗接种,提高全民免疫水平;四是制定差异化防控措施,最大限度减少对经济社会的干扰。

南京疫情是一面镜子,既反射出中国防控体系的高效响应能力,也映照出常态化防控中的薄弱环节,随着疫情进入第三年,人类与病毒的斗争仍在继续,最新防控成果令人欣慰,但唯有保持警惕、科学应对、全民参与,才能在疫情防控与经济社会发展间找到最佳平衡点,迎接最终胜利的曙光。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏