2021年7月,南京禄口国际机场突然暴发的新冠疫情,像一颗投入平静湖面的石子,迅速在全国范围内激起层层涟漪,这场由德尔塔变异毒株引发的疫情,不仅考验着南京的应急响应能力,更以其复杂的“行程轨迹”为线索,揭开了一场与时间赛跑的防控阻击战,禄口疫情行程的背后,是无数个体的奔波、城市的坚守,以及中国公共卫生体系的又一次严峻挑战。

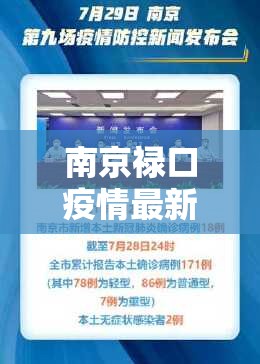

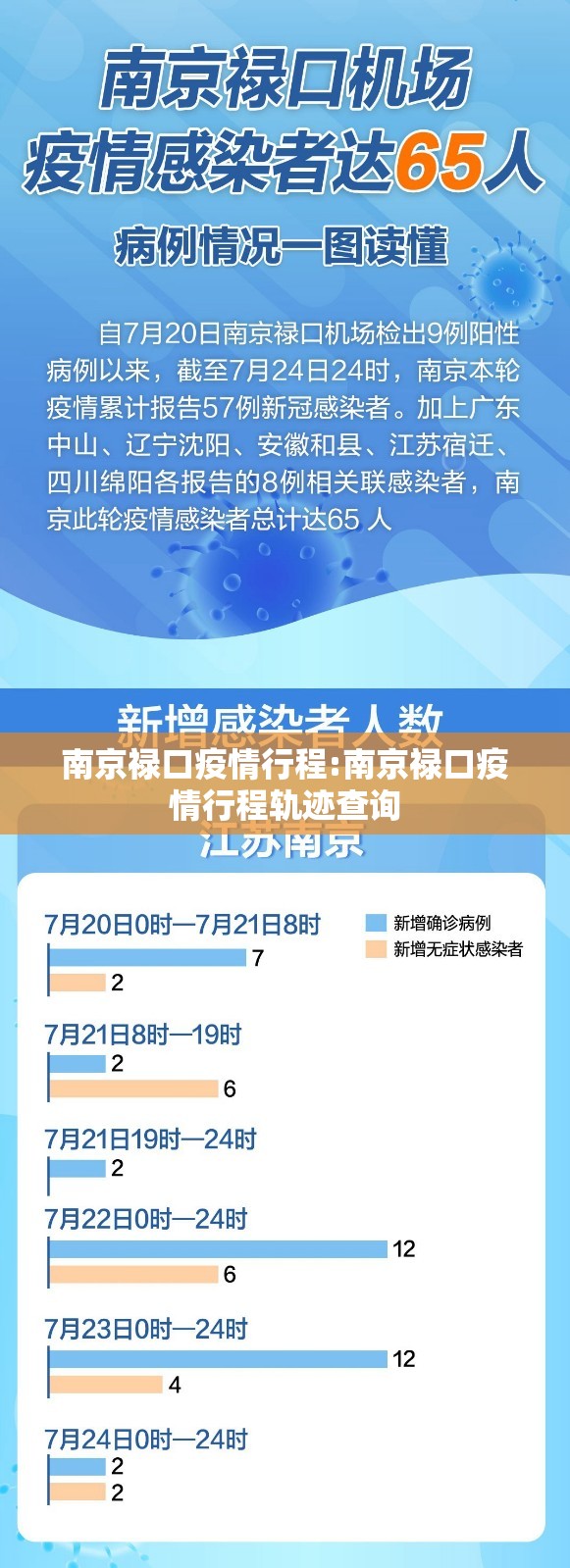

禄口疫情的首例病例发现于2021年7月20日,机场保洁人员在日常核酸检测中结果异常,随后确诊,病毒溯源显示,感染源极可能来自一架境外航班,德尔塔毒株的高传染性和隐蔽性使其迅速在机场内部扩散,禄口机场作为中国东部重要的航空枢纽,日均客流巨大,这为疫情传播埋下了隐患,在短短几天内,疫情通过机场工作人员及其密切接触者,扩散至江苏省内多个城市,并进一步外溢至全国十余个省份,行程轨迹的追踪显示,感染者的活动范围广泛,涉及机场、地铁、商场、餐馆等公共场所,形成了一张复杂的传播网络。

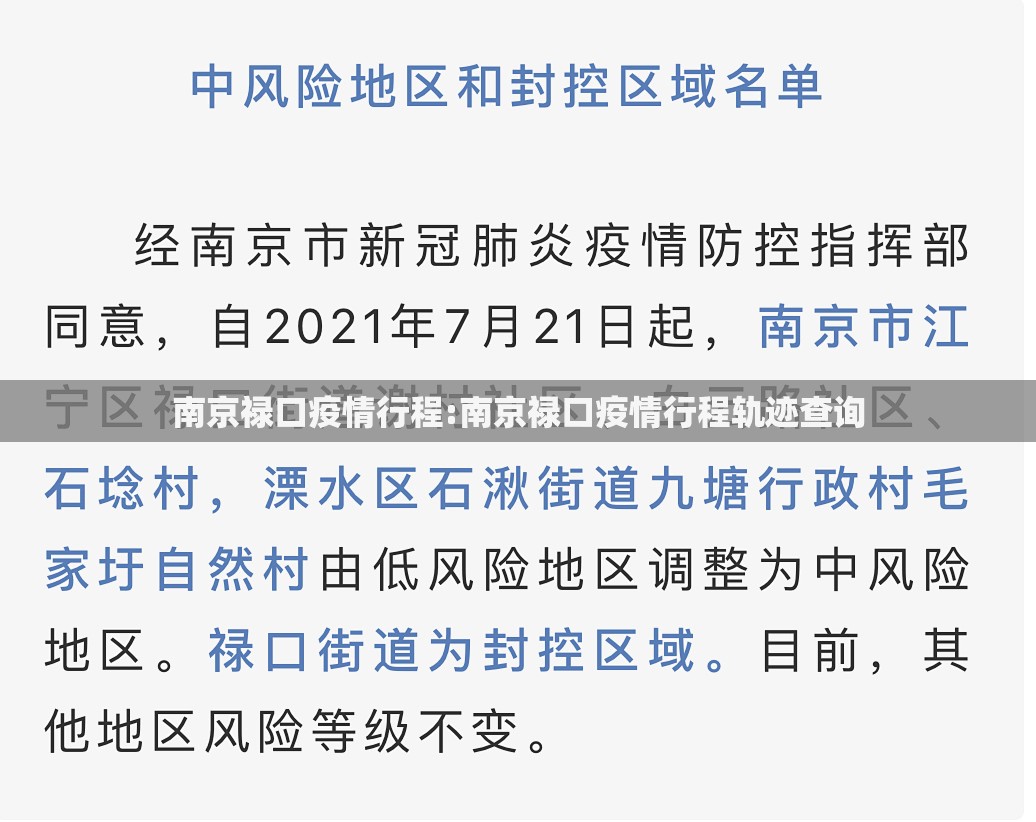

南京市政府迅速启动应急响应,禄口机场第一时间关闭,全市开展大规模核酸检测,行程轨迹的公布成为防控的关键一环,疾控部门通过流调(流行病学调查),详细公布了确诊病例的行程轨迹,包括时间、地点、活动内容等,呼吁有重叠轨迹的市民主动报告,这些行程信息不仅通过官方渠道发布,还借助社交媒体广泛传播,形成了全民参与的防控氛围,一名确诊机场保洁员的行程显示,她曾乘坐地铁往返机场和家中,到过菜市场、超市等,这些细节迅速引发公众关注,帮助潜在风险人群及时隔离检测。

行程轨迹的追踪背后,是大量流调人员的不分昼夜的工作,他们像侦探一样,通过访谈、监控调取、支付记录等手段,还原感染者的每一步移动,这种精细化的管理,体现了中国在疫情防控中的“动态清零”策略——尽早发现、尽早控制,切断传播链,禄口疫情也暴露出一些挑战:德尔塔毒株的潜伏期短、传播快,部分感染者症状轻微或无症状,导致流调追不上病毒传播的速度,机场作为境外输入的第一道防线,在管理和执行上存在疏漏,例如保洁人员防护不足、国际国内航班混流等,这为后续的防控提供了重要教训。

禄口疫情的行程轨迹不仅是一场防控战,更折射出社会百态,有的感染者因行程公布而遭遇网络舆论的压力,甚至被贴上“毒王”标签;有的市民则主动配合,自我隔离,为防控贡献力量,疫情之下,行程轨迹成了每个人生活的一部分,它不再是简单的移动记录,而是公共安全与个人隐私的平衡点,中国政府在处理这类信息时,注重匿名化和去标识化,避免对个人造成二次伤害,但如何进一步优化信息发布机制,减少社会歧视,仍是值得思考的问题。

在全民努力下,禄口疫情在一个多月后得到有效控制,南京逐步恢复常态,这场疫情行程留给我们的,不仅是防控经验的总结——如加强口岸管理、提升流调效率、完善公共卫生体系——更是一次对城市韧性的考验,它提醒我们,在全球化时代,疫情防控需常抓不懈,任何环节的疏忽都可能引发连锁反应。

回望禄口疫情的那些行程轨迹,它们不再是冰冷的数据,而是一段段充满温度的记忆:有奔波与焦虑,也有坚守与团结,它告诉我们,在疫情面前,每一个行程都关乎他人,每一次配合都在守护共同的家园。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏