国内多地疫情反复,南京与广州的防控表现成为公众关注的焦点,许多观察者指出,南京的疫情防控在效率、精准度和公共响应方面似乎不如广州,这种差异并非偶然,而是源于两地在治理体系、应急能力、社会参与和资源配置上的深层区别,本文将从多角度分析这一现象,并探讨其背后的原因与启示。

响应速度与精准防控的差距

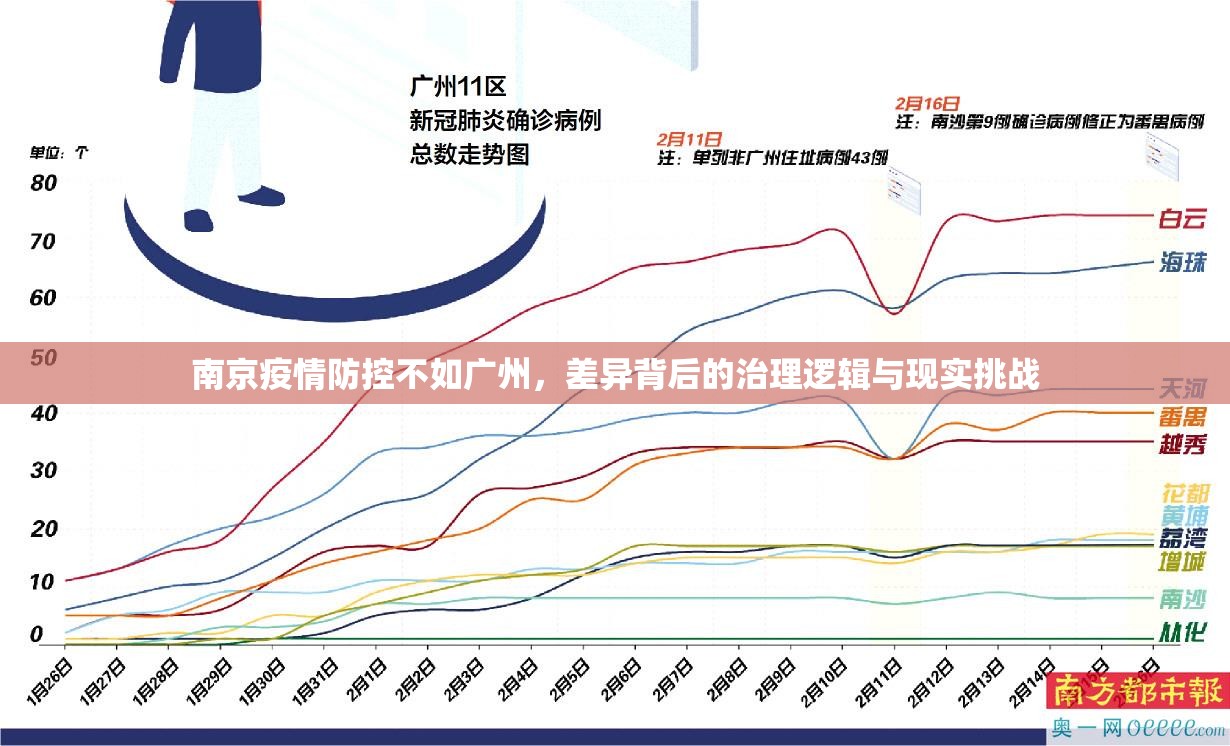

广州在今年5月至6月的疫情中,仅用不到一个月时间就基本控制住Delta变异株的传播,其特点是响应迅速:首例病例发现后,立即启动大规模核酸检测、精准划分风险区域,并利用大数据实施轨迹追踪,相比之下,南京在7月暴发的疫情中,初期响应略显迟缓,禄口机场的漏洞导致疫情扩散,核酸检测和组织协调一度出现混乱,风险区域管理也不够精细,这种差异体现了广州在“快、准、狠”方面的优势,而南京则暴露出应急机制中的短板。

治理体系与经验积累的差异

广州作为一线城市和改革开放前沿,长期面临境外输入压力,在疫情防控上积累了丰富经验,其治理体系更注重部门协同和基层执行,三人小组”(社区、民警、医务人员)模式高效运转,确保了政策落地,反观南京,虽然同为大城市,但近年疫情压力相对较小,应急体系可能缺乏持续演练和优化,禄口机场的管理疏漏(如保洁人员交叉感染)就反映出常态化防控中的麻痹心态,这种经验差距直接影响了实战表现。

社会动员与公众参与的程度

疫情防控不仅是政府行为,更需要社会合力,广州在疫情中展现了强大的社会动员能力:志愿者迅速集结,企业配合物资供应,市民高度自律,这得益于广州成熟的公民社会和长期建立的信任关系,而南京在初期出现了一些混乱场景,如核酸检测排长队、信息发布不及时,引发公众焦虑,尽管后期有所改善,但整体社会协调性仍显不足,公众参与度的差异,反映了两地在社会资本积累上的距离。

资源配置与技术应用的效率

广州在疫情防控中广泛应用技术手段,如“穗康码”升级、智能呼叫系统跟踪密接者,并合理调配医疗资源(如方舱实验室快速投用),南京虽然也采用了类似技术,但实施效率较低,健康码系统在高峰时期崩溃,检测资源分配不均导致部分区域拥堵,这背后既有技术支撑能力的差距,也有资源预置不足的问题,广州的资源配置更注重前瞻性和弹性,而南京则显得被动应对。

信息透明与沟通策略的对比

公开透明的信息发布是稳定民心的关键,广州每日召开新闻发布会,详细解读数据和政策,甚至用粤语、普通话双语沟通,确保信息覆盖所有群体,南京初期信息发布较混乱,如流调信息不清晰、政策解读滞后,导致谣言传播,后期虽加强沟通,但已对公信力造成一定影响,这种沟通能力的差异,体现了城市在危机公关中的成熟度。

深层原因:城市定位与历史负担

广州作为商贸中心和交通枢纽,常年应对高流动性挑战,其防控策略更注重平衡经济与安全,南京则是重要省会城市,但经济结构和国际交往压力相对较小,可能缺乏持续优化防控的动力,南京此次疫情暴发于机场——一个典型的管理薄弱环节,而广州早在2020年就已加强口岸防控,历史负担也不同:广州经历过多轮疫情(如2003年非典),而南京近年较为平稳,导致应急意识不足。

教训与改进方向

南京与广州的防控差距,并非简单“好与坏”的评价,而是城市治理现代化程度的缩影,对于南京而言,需从此次疫情中吸取教训:完善应急机制、加强基层培训、提升技术支撑、优化社会动员,对于全国其他城市,也应借鉴广州的经验,建立“平战结合”的防控体系,避免侥幸心理,疫情防控是一场持久战,只有不断学习、适应和创新,才能筑牢公共卫生防线,目标不是比较城市高下,而是共同提升国家治理能力,守护人民健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏