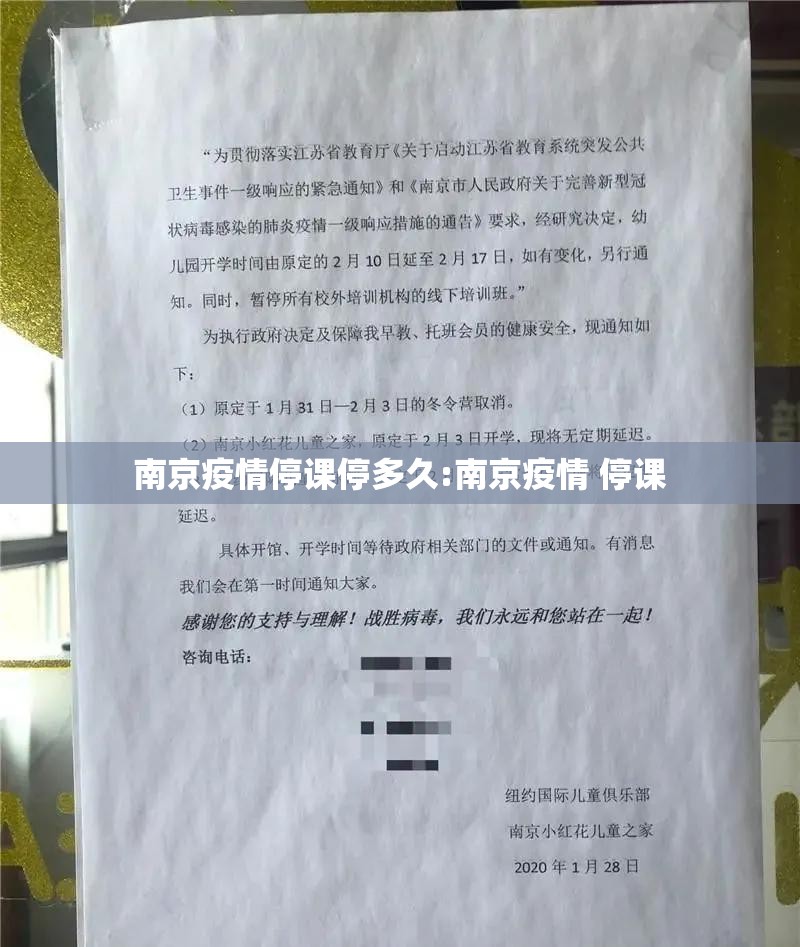

10月中旬,南京市部分区域的中小学和幼儿园突然宣布停课,这一决定迅速在家长群体中引发广泛关注,停课通知的背后,是当地疫情防控形势的突然变化,教育部门与卫生系统的快速联动,使得多所学校在接到指令后几小时内就完成了停课安排,转为线上教学,这并非南京首次因公共卫生事件调整教学安排,但每一次停课都折射出城市教育应急体系的成熟度与面临的挑战。

南京此次停课的范围主要集中在出现疫情关联风险的部分行政区,根据官方通报,停课决策是基于“分区分级、精准防控”的原则作出的,目的是最大限度减少人员聚集可能带来的传播风险,值得注意的是,教育部门在宣布停课的同时,也同步启动了线上教学预案,要求学校通过已有的数字教育平台(如“名师空中课堂”“金陵微校”等)保障学生“停课不停学”,这种迅速响应,得益于2020年以来在线教育基础设施的持续建设和多次实战演练。

停课决策也暴露出一些现实问题,首当其冲的是家长群体的应对压力,双职工家庭普遍面临“看护真空”,低年级学生居家学习需家长陪同,但并非所有单位允许灵活办公或请假,有家长在社交媒体上抱怨:“学校停课是半天内通知的,公司请假却要走三天流程。”线上教学的效果仍存差异,虽然南京多数学校具备网课条件,但学生专注度、网络稳定性、教师数字化教学能力参差不齐,这些因素都可能影响学习质量。

教育公平问题在停课期间尤为凸显,外来务工人员子女或经济条件较差的学生家庭,可能缺乏足够的智能设备或稳定的网络环境以支持在线学习,尽管部分学校尝试出借平板电脑或提供流量补贴,但覆盖范围和完善度仍待提高,有教育学者呼吁,应急教学机制应更充分考虑弱势群体的需求,避免停课加剧教育不平等。

从管理层面看,南京的停课决策反映了中国城市在教育应急处理上的典型模式:强调快速响应、层级落实和数字化支撑,但对比其他大城市(如上海、深圳)的类似案例,南京在信息透明度和公众沟通方面仍有提升空间,停课原因、预期持续时间、复课标准等关键信息若能更早更详细地向社会说明,将有助于减少公众焦虑和误读。

值得注意的是,此次停课再次引发了关于“精准防控”与“最小化影响”的讨论,完全停课是否唯一选项?能否以更小单元(如班级、楼层)封闭管理代替全校停课?已有部分城市尝试以更精细化的方式平衡防疫与教学,如对密接学生所在班级实施短期线上教学,而非全校停课,这类探索对未来教育应急政策的优化具有参考意义。

长远来看,“停课”作为一种应急手段,其背后是教育系统韧性建设的更大命题,它包括但不限于:混合式教学模式的常态化储备、教师数字素养的提升、家庭支持政策的配套(如“育儿假”制度设计),以及更科学透明的公共决策机制,南京的此次实践,既展示了中国城市的教育治理能力,也揭示了仍需完善的细节。

疫情终将过去,但教育领域的应急管理不会止步,每一次停课都是一次压力测试,它检验的不仅是学校的应急执行力,更是整个社会对教育本质的理解:在保障安全的同时,如何最大限度地守护每一个孩子的学习权利,南京的经验与教训,或将成为未来中国教育系统应对突发公共事件的重要参照。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏