2022年寒冬的哈尔滨,一位社区防疫人员倒在核酸检测点现场,心脏骤停再未醒来,这是新冠疫情三年来,又一起防疫工作者因公殉职的悲剧,据不完全统计,全国已有超过400名公职人员牺牲在防疫一线,其中医护人员、社区工作者、民警占比超过七成,他们的死亡用最沉重的方式,揭开了防疫体系中被忽视的个体代价。

哈尔滨这位不幸离世的工作人员,生前连续工作超过16小时,零下20度的严寒中,他既要维持秩序,又要协助老年居民扫码登记,最终因过度劳累诱发心源性猝死,这样的悲剧并非个例:2021年1月,大连54岁志愿者那君在消杀现场倒下;2022年8月,新疆库尔勒27岁医护人员连续采样后猝死…他们用生命践行了守护之诺,却也折射出基层防疫人员面临的系统性困境。

超负荷运转成为防疫常态,某疾控中心调研显示,疫情期间基层工作者平均日工作14.2小时,73%的人出现失眠、焦虑等症状,哈尔滨某社区主任坦言:“我们就像绷紧的皮筋,知道可能断裂,却不敢松懈。”防疫体系对人力资源的精细化配置存在明显短板,尤其在突发疫情时,往往依赖人海战术和疲劳作战。

防护保障仍存在盲区,尽管国家明确要求保障一线人员防护物资,但在执行层面,部分偏远地区仍出现过期防护服重复使用、取暖设备不足等情况,哈尔滨事发当日,该工作人员使用的临时防疫帐篷内,测温仪显示室内温度仅-5℃,极端环境下的作业标准缺乏专项规范。

心理支持机制亟待完善,中国科学院心理研究所研究发现,防疫工作者中抑郁检出率达29.3%,但获得专业心理干预的比例不足15%,当社会聚焦隔离居民的情绪需求时,防疫人员自身的心理损耗往往被忽视,他们被默认为“钢铁战士”,却少有人关注其情绪崩溃的瞬间。

这些逝去的生命迫使我们反思:如何构建更人性化的防疫体系?首先需要建立强制轮休制度,北京市近期推行的“防疫人员最小备勤单元”模式值得借鉴;其次应完善应急状态下的人力资源调度方案,建立防疫人员储备库;最重要的是将防疫工作者的健康监测纳入疫情防控体系,实现防护物资、心理服务、医疗保障三同步。

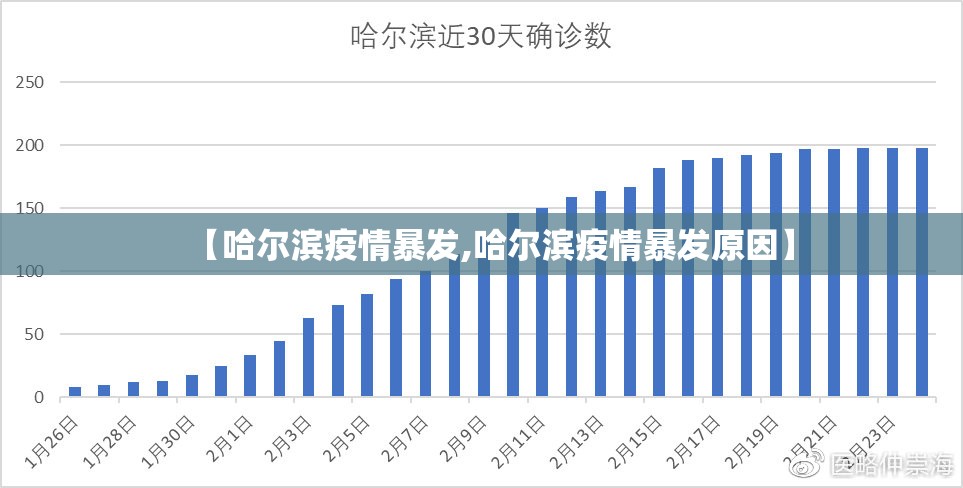

哈尔滨飘雪的街头,居民们自发在防疫点摆放鲜花,卡片上写着:“你们守护生命,谁來守护你们?”这道命题需要整个社会共同作答,防疫是场持久战,唯有让守护者被守护,让奉献者得保障,我们才能在抗疫长河中既保住生命,也护住人心,每一位倒下的工作者都是警示灯,提醒我们在关注确诊数字的同时,更要看见数字背后那些撑起防线的血肉之躯。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏