1910年10月,一场突如其来的肺鼠疫在中国东北地区爆发,以哈尔滨为中心迅速蔓延,这场瘟疫持续了整整六个月,最终导致约六万人死亡,其中哈尔滨及周边地区的死亡人数占相当大比例,这场灾难不仅是医学史上的重大事件,更是中国近代公共卫生体系建设的转折点,本文将深入探讨哈尔滨鼠疫的死亡人数、爆发原因、应对措施及其历史影响。

死亡人数:数据背后的悲剧

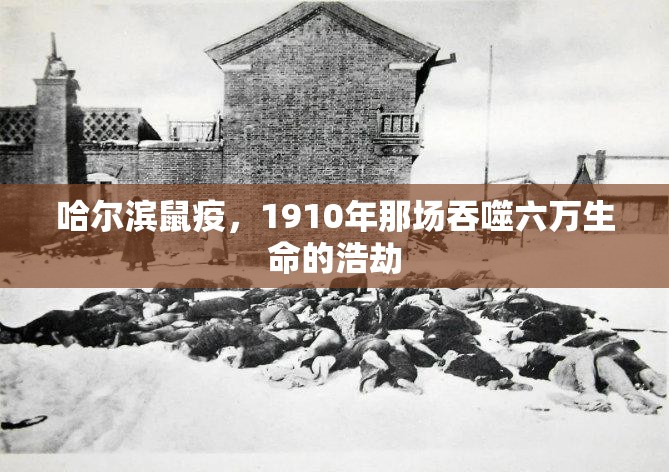

根据历史记录和流行病学统计,1910-1911年的东北鼠疫共造成约六万人死亡,其中哈尔滨及黑龙江省的死亡人数估计在四万至五万之间,这一数据源于当时国际医学团队的调查,包括中国医生伍连德领导的防疫委员会报告,鼠疫爆发初期,由于缺乏有效的统计机制,实际死亡人数可能更高,许多受害者是贫困的流动人口,如铁路工人和农民,他们的死亡未被完全记录,疫情高峰时,哈尔滨单日死亡人数曾超过百人,尸体堆积如山,甚至不得不通过大规模火化来处理,这场鼠疫的死亡率极高,肺鼠疫的致死率接近100%,且传播极快,通过飞沫在人际间直接传染,加剧了灾难的严重性。

爆发原因:天灾与人祸的交织

哈尔滨鼠疫的爆发并非偶然,而是多重因素叠加的结果,生态因素是导火索:1910年,东北地区早冬异常寒冷,迫使啮齿类动物(如旱獭)向人类聚居区迁移,这些动物携带鼠疫杆菌(Yersinia pestis),通过跳蚤传播给人类,社会条件助长了疫情:哈尔滨作为中东铁路枢纽,人口流动频繁,大量工人聚集在卫生条件恶劣的工棚中,为疫情传播提供了温床,当时的清政府统治薄弱,公共卫生体系几乎空白,缺乏基本的防疫措施和医疗资源,文化因素也扮演了角色:民间对西医的 distrust 和传统丧葬习俗(如土葬)加速了病毒扩散。

应对措施:转折点与英雄之举

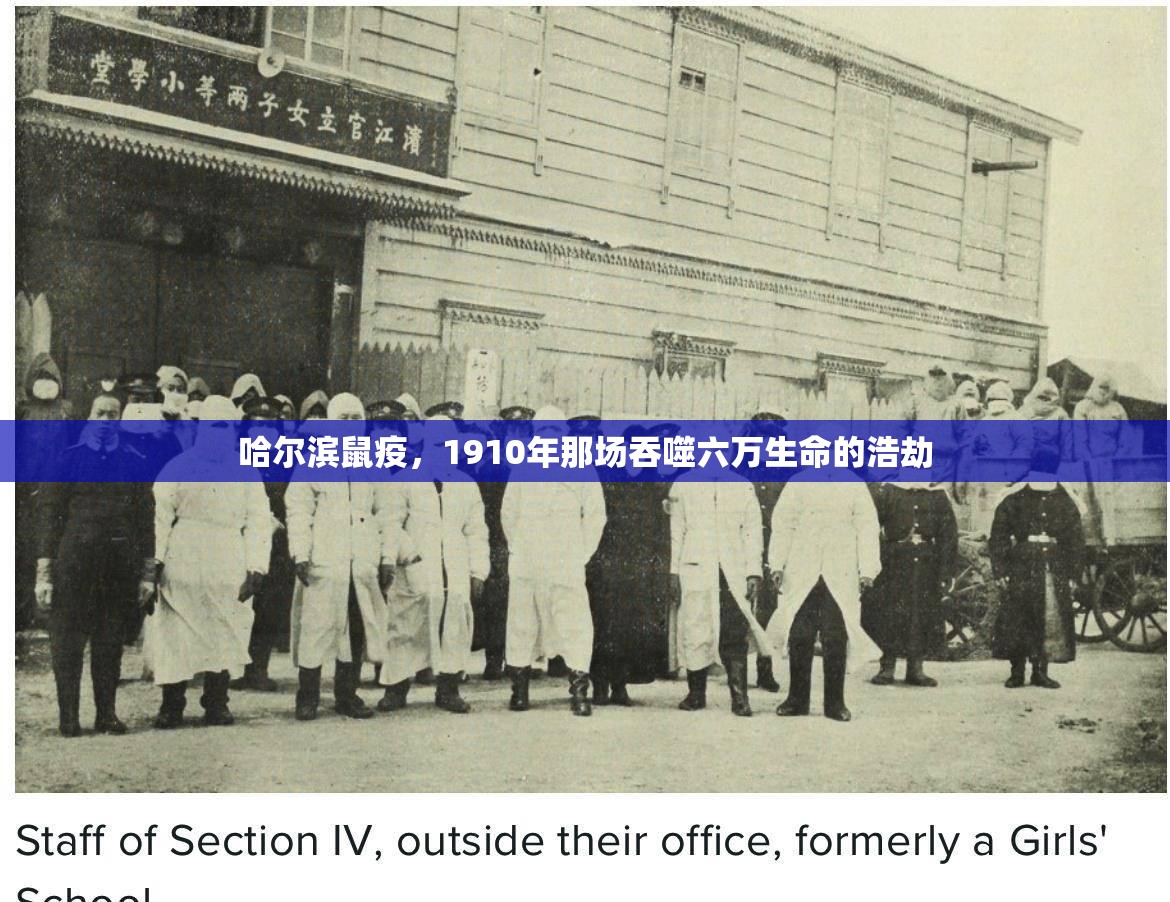

面对灾难,中国采取了前所未有的防疫行动,清政府在压力下任命马来西亚华侨医生伍连德为防疫总指挥,他首次提出肺鼠疫通过空气传播的理论,并实施了一系列科学措施:隔离患者、建立 quarantine 站、推行口罩使用、以及大规模火化尸体(这在当时中国属首次,打破了传统禁忌),伍连德还与国际团队(如法国医生梅尼)合作,尽管初期有冲突,但最终形成了协同防疫网络,这些措施在四个月内控制了疫情,死亡率从1911年1月的高峰迅速下降,这场防疫战不仅减少了死亡,更标志着中国现代公共卫生的开端,促进了1911年东北防疫总处的成立。

历史影响:从灾难到启示

哈尔滨鼠疫的死亡数字背后,是深远的历史教训,它暴露了晚清政府的腐败和无能,但同时也展示了科学和国际合作的力量——伍连德的成功为中国赢得了国际尊重,并推动了1911年万国鼠疫研究会的召开,这场瘟疫催生了中国的公共卫生体系:后续成立了更多的卫生机构,并影响了20世纪的防疫政策,如1950年代爱国卫生运动,从更广的角度看,哈尔滨鼠疫提醒我们,传染病是人类共同的敌人,需全球响应,在COVID-19等 pandemic 的背景下,1910年的教训依然 relevant:透明数据、快速反应和公众教育是减少死亡的关键。

哈尔滨鼠疫以六万人的生命为代价,换来了中国现代化的觉醒,它不仅是历史上一场悲惨的死亡事件,更是一座里程碑,警示我们珍视生命、加强公共卫生建设,在纪念这些逝者时,我们应从中汲取智慧,以避免类似的灾难重演。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏