常态化核酸检测频次增加、部分区域实施临时管控、公共场所查验更加严格,有人疑惑,在奥密克戎毒株致病力减弱的背景下,为何防控力度反而加强?这背后并非简单的“加码”,而是一座千万级人口城市在疫情应对上的复杂权衡与科学抉择。

疫情形势的严峻性升级

合肥作为长三角城市群的重要节点,人口流动性居全国前列,最新数据显示,合肥新桥国际机场年客流量超千万人次,高铁南站日均到发旅客逾20万人,奥密克戎BA.5变异株传播系数R0值高达18.6,是原始毒株的5倍以上,一旦出现输入性病例,可能在不采取干预措施的情况下,导致指数级传播,近期周边省市疫情反复,且病毒潜伏期缩短、隐匿性增强,迫使合肥必须采取更早、更快、更严的防控手段,抢在病毒扩散前斩断传播链。

医疗资源承载力的现实考量

尽管奥密克戎致病性减弱,但合肥市卫健委数据显示:全市每千人拥有病床数6.2张,低于国家7.4张的平均水平,若发生大规模感染,即便只有0.5%的重症率,也可能导致医疗资源挤兑,2022年上海疫情高峰期,单日新增感染者超2万例,其中老年人、有基础疾病患者的重症救治压力巨大,合肥60岁以上老龄人口占比已达19.3%,未接种疫苗老年人仍存一定比例,严格防控的本质,是为脆弱群体构筑防护墙,为医疗系统争取缓冲时间。

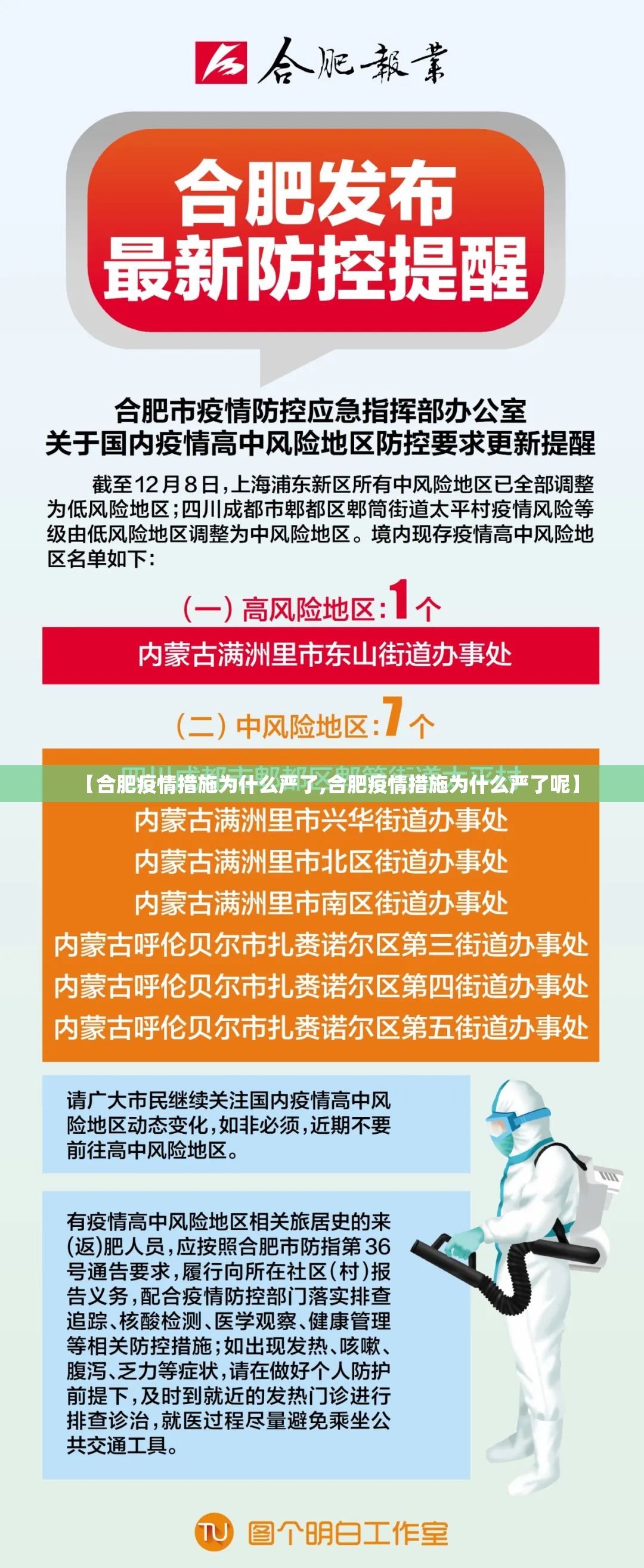

精准防控下的动态调整

合肥的“严”并非一刀切,在常态化防控中,合肥创新推行“重点区域核酸筛查+常态化便民检测点”模式,将防控资源集中于高风险环节,例如对进口冷链食品实行“批批检测、件件消毒”,对国际航班入境人员实施“14+7”闭环管理,这些措施看似严格,实则通过小范围管控避免全域封控带来的更大社会成本,近期措施的收紧,往往针对特定传播链的精准狙击——如某物流园出现疫情后,迅速对相关从业人员扩大筛查范围,而非简单全域静默。

经济社会运行的底线思维

作为GDP超万亿的制造业重镇,合肥拥有联宝电子、江淮汽车等全球供应链关键企业,若因疫情导致大面积停产,不仅影响本地经济,更可能冲击全国产业链,2022年某汽车零部件企业疫情导致停工,直接影响到多个省份整车生产,严格防控的背后,是对“防住疫情”与“稳住经济”双重目标的追求,数据表明,合肥在2022年第二季度通过快速管控实现7天内社会面清零,较长时间封控减少约15天,最终当季GDP增速仍保持3.6%的正增长。

政策温度与人文关怀

值得注意的是,合肥在收紧措施的同时配套了精细化服务,封控区域建立“社区网格员+志愿者”物资配送体系,设立急病就医绿色通道,对隔离学生开通线上心理咨询热线,这些举措试图在防控力度与民生保障间寻找平衡点,有市民表示:“虽然核酸检测频繁了些,但看到超市货架满满当当,心里是踏实的。”

合肥疫情防控的“严”,本质是在科学研判基础上对“人民至上、生命至上”理念的践行,它不是恐惧驱动的过度反应,而是基于数据建模、资源测算和风险评估的理性选择,每一次政策的调整,都是对病毒特性变化、社会承受力、防控效率的多维校准,正如合肥市疫情防控应急指挥部所言:“今天我们多查一份核酸,明天可能少建一座方舱。”这道越来越严的防线,守护的不仅是健康,更是城市正常呼吸的权利。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏