沈阳市新增死亡病例的新闻引发了广泛关注,这一消息不仅牵动着当地居民的心,也再次提醒我们,疫情尚未结束,防控工作依然任重道远,死亡病例的出现,不仅仅是数字的变化,更是对公共卫生体系、社会应对能力以及个人责任感的严峻考验,本文将从多个角度分析沈阳新增死亡病例的背景、原因及其带来的启示,以期引发更深层次的思考。

背景与现状

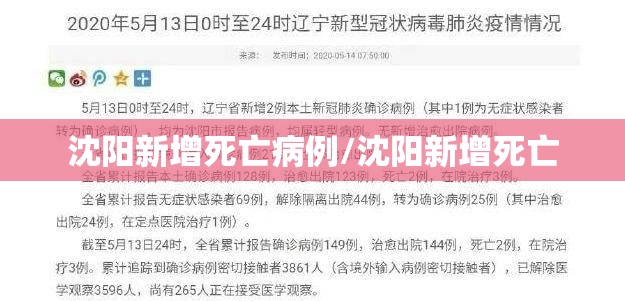

沈阳市作为辽宁省的省会城市,人口密集,经济活跃,同时也是东北地区的重要交通枢纽,随着冬季的来临和气温的下降,新冠病毒的传播风险增加,沈阳市出现了局部疫情反弹,新增死亡病例的出现,表明疫情对脆弱人群的威胁依然存在,据官方通报,死亡病例多为老年人或有基础疾病的患者,这类人群免疫系统较弱,一旦感染,更容易发展为重症甚至死亡。

这一情况并非孤例,在全球范围内,尽管疫苗接种工作不断推进,但死亡病例仍时有发生,特别是在医疗资源紧张或防控措施不到位的地区,疫情对生命的威胁更为显著,沈阳市新增死亡病例的背后,反映的是疫情防控的复杂性和长期性。

原因分析

-

病毒变异与传播力增强

新冠病毒的不断变异,尤其是奥密克戎等变异毒株的出现,使得病毒的传播力增强,甚至部分变异毒株具备了一定的免疫逃逸能力,这意味着即使接种过疫苗或曾经感染过病毒的人,仍有可能再次感染或传播病毒,沈阳市的死亡病例中,不排除与病毒变异相关的可能性。

-

医疗资源压力

尽管沈阳市的医疗体系相对完善,但在疫情高峰期,医疗资源仍然面临巨大压力,重症监护床位、呼吸机、医护人员等资源的紧张,可能导致部分患者无法得到及时有效的治疗,从而增加了死亡风险。 -

脆弱人群的保护不足

老年人和有基础疾病的群体是疫情中的高风险人群,在实际防控中,对这些人群的保护措施可能不够到位,养老院、慢性病医疗机构等场所的防控措施可能存在漏洞,或者社会对这类人群的关注和帮扶不够充分。 -

公众防控意识松懈

随着疫情时间的延长,部分公众可能出现防控意识松懈的情况,佩戴口罩、保持社交距离等基本防护措施的执行力度下降,或者对疫苗接种的重要性认识不足,这些行为无形中增加了病毒传播的风险,尤其是对脆弱人群的威胁。

启示与反思

-

加强公共卫生体系建设

沈阳市新增死亡病例再次凸显了公共卫生体系的重要性,政府应加大对医疗资源的投入,特别是在重症监护、传染病防治等领域的建设,应完善突发公共卫生事件的应急机制,确保在疫情发生时能够快速响应、有效处置。 -

重点关注脆弱人群

社会应加强对老年人和有基础疾病群体的保护,这包括提高养老院、医疗机构等场所的防控标准,确保这类人群能够及时接种疫苗和获得必要的医疗服务,社区和家庭也应给予更多关爱和支持,减少他们的外出风险。 -

提高公众防控意识

疫情防控不仅仅是政府的责任,更是每一个公民的义务,公众应继续保持警惕,严格遵守防控措施,如佩戴口罩、勤洗手、减少聚集等,应积极接种疫苗和加强针,为自己和他人的健康提供保障。 -

科学应对病毒变异

面对病毒的不断变异,科研机构和政府部门应加强监测和研究,及时调整防控策略和疫苗研发方向,公众也应相信科学,避免传播不实信息,造成不必要的恐慌。

沈阳市新增死亡病例是一个沉重的提醒,疫情尚未结束,我们仍需保持警惕,每一个生命的逝去都是社会的损失,更是对现有防控工作的鞭策,唯有通过政府、社会和个人的共同努力,才能最大限度地减少疫情对生命的威胁,守护好我们共同的家园。

我们希望看到更完善的公共卫生体系、更科学的防控策略以及更广泛的社会参与,我们才能在应对疫情的同时,为社会的长期稳定和健康发展奠定坚实基础。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏