2022年的春天,北京迎来了一场突如其来的疫情反弹,原本车水马龙的长安街瞬间冷清,喧嚣的胡同陷入沉寂,这座城市在疫情的阴影下被迫按下了“暂停键”,封锁,这个曾经遥远的词汇,悄然成为了北京人日常生活的一部分,从部分区域的封闭管理到全市范围的动态管控,北京的疫情封锁不仅是一场公共卫生应对战,更是一座超大城市在危机中展现出的坚韧与温度的缩影。

北京的封锁并非一蹴而就,而是基于科学防控和精准施策的原则逐步推进,初期,疫情在朝阳区、海淀区等人口密集区域出现散发案例,市政府迅速启动应急响应,对高风险小区实施封闭管理,要求居民“足不出户”,随着疫情扩散,封锁范围扩大至全市,多个区域要求居家办公、暂停堂食、取消大型活动,并开展多轮全员核酸检测,这种“以空间换时间”的策略,旨在切断传播链,为医疗资源争取缓冲期,封锁期间,北京借鉴了武汉、上海等地的经验,避免了“一刀切”的粗暴管控,而是通过划分封控区、管控区和防范区,实现分级管理,最大限度减少对经济和社会运行的影响。

封锁的背后,是无数普通人的生活被彻底改变,对于北京市民而言,封锁意味着日常生活的断裂:上班族不得不适应居家办公的孤独与效率挑战,学生转向线上课程,老年人面临就医配药的难题,小商户在停业中苦苦支撑,更令人触动的是,封锁凸显了城市中的弱势群体——外来务工人员、低收入家庭和独居老人——所承受的额外压力,在丰台区某封控小区,外卖骑手成了“生命线”,他们穿梭于空荡的街道,为隔离家庭运送物资;社区志愿者组织起来,帮助居民采购药品和食品;心理热线24小时开通,缓解人们的焦虑,这些点滴细节,折射出北京在封锁中的城市温度:它不是冰冷的管控,而是一场全民参与的互助行动。

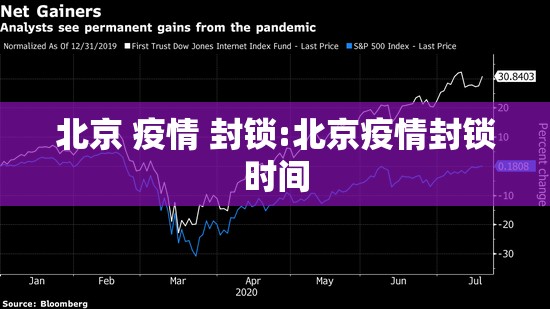

从经济角度看,封锁对北京这座经济中心造成了显著冲击,餐饮、旅游、零售等行业首当其冲,许多小店因长期停业而面临倒闭风险,据北京市统计局数据,2022年第二季度GDP增速放缓,消费市场萎缩,但与此同时,封锁也催生了新业态的萌芽:线上经济爆发式增长,生鲜电商、远程办公软件和在线教育平台逆势崛起;政府出台纾困政策,为中小企业提供补贴和贷款支持,试图在防控与民生之间找到平衡,这种“危中寻机”的韧性,体现了北京作为国际化大城市的适应能力。

封锁更是一场对城市治理能力的极限测试,北京通过“大数据+网格化”管理,实现了精准流调和快速响应,健康宝扫码、核酸检测点优化、物资保供链条完善,这些措施在封锁中不断迭代,彰显了科技赋能公共健康的潜力,但挑战也同样存在:初期核酸排队长、系统崩溃等问题暴露了应急体系的短板;部分基层社区超负荷运转,工作人员疲于奔命,这些问题促使北京反思城市治理的现代化路径,推动从“管控”向“服务”转型。

在人文维度上,封锁重塑了北京的社会联结,邻居之间从陌生变为互助,社区微信群成了信息共享和情感支持的平台;艺术家们发起线上演出,用音乐和戏剧抚慰人心;媒体持续报道正能量故事,强化了“众志成城”的城市精神,封锁下的北京,不再是冰冷的钢筋混凝土森林,而是一个有血有肉的共同体,这种集体经历,让市民对生命、家庭和社会有了更深的理解,也催化了公民意识的觉醒。

北京的封锁已逐步解除,但疫情的影响远未结束,它留给我们的,不仅是戴口罩、扫码的“新常态”,更是对城市发展模式的深刻反思:如何构建更强大的公共卫生体系?如何平衡防控与自由?如何关爱弱势群体?这些问题需要长期探索,北京的经验表明,封锁终会过去,但从中汲取的教训和展现的精神——科学、团结、韧性——将成为这座城市永恒的财富。

回望这段岁月,北京疫情封锁不仅是一段艰难的历史,更是一面镜子,映照出人性的光辉与城市的灵魂,在危机中,我们看到了脆弱,也见证了强大;失去了常态,却收获了成长,正如一位北京市民在社交媒体上所写:“封锁隔离了距离,但从未隔离爱与希望。”这座千年古都,用它的坚韧与温度,书写了属于这个时代的抗疫叙事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏