2022年的春天,北京这座千年古都再次面临新冠疫情的严峻考验,随着奥密克戎变异株的快速传播,北京市政府迅速启动了封闭管理措施,以遏制病毒的扩散,这一决策不仅影响了数百万市民的日常生活,也引发了广泛的社会讨论,封闭管理作为一种极端但必要的公共卫生手段,既展现了城市管理的效率,也暴露了城市运行中的脆弱性,本文将探讨北京疫情封闭管理的背景、实施过程、社会影响以及未来启示。

背景与动因

北京作为中国的政治、经济和文化中心,人口密集、流动性强,一直是疫情防控的重点区域,2022年4月下旬,北京出现多起本土确诊病例,病毒传播链复杂且隐蔽性强,为阻断传播途径,市政府依据《传染病防治法》和应急预案,对重点区域实施封闭管理,这一决策基于科学防控原则,旨在以最短时间、最小成本控制疫情,避免医疗资源挤兑和社会秩序混乱。

实施过程与措施

封闭管理并非一刀切的全城封锁,而是分区分级精准施策,高风险区域实行“足不出户”,中风险区域限制人员流动,低风险区域则加强常态化防控,具体措施包括:

- 社区封闭管理:居民需凭核酸阴性证明出入,非必要不外出,社区提供生活物资配送和医疗保障服务,确保基本需求。

- 大规模核酸检测:全市范围内开展多轮筛查,快速识别感染者并隔离治疗。

- 交通管控:暂停部分公共交通,减少跨区流动,同时保障应急车辆通行。

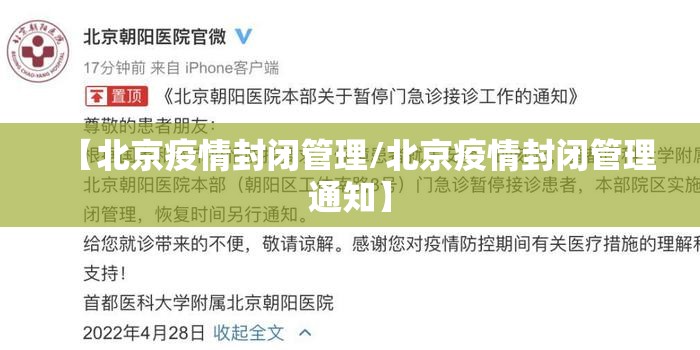

- 信息透明与公众沟通:政府通过新闻发布会和社交媒体及时发布疫情动态,缓解公众焦虑。

这些措施在初期遇到了一些挑战,如物资配送延迟和医疗资源紧张,但通过不断优化,逐步实现了高效运行。

社会影响与市民反应

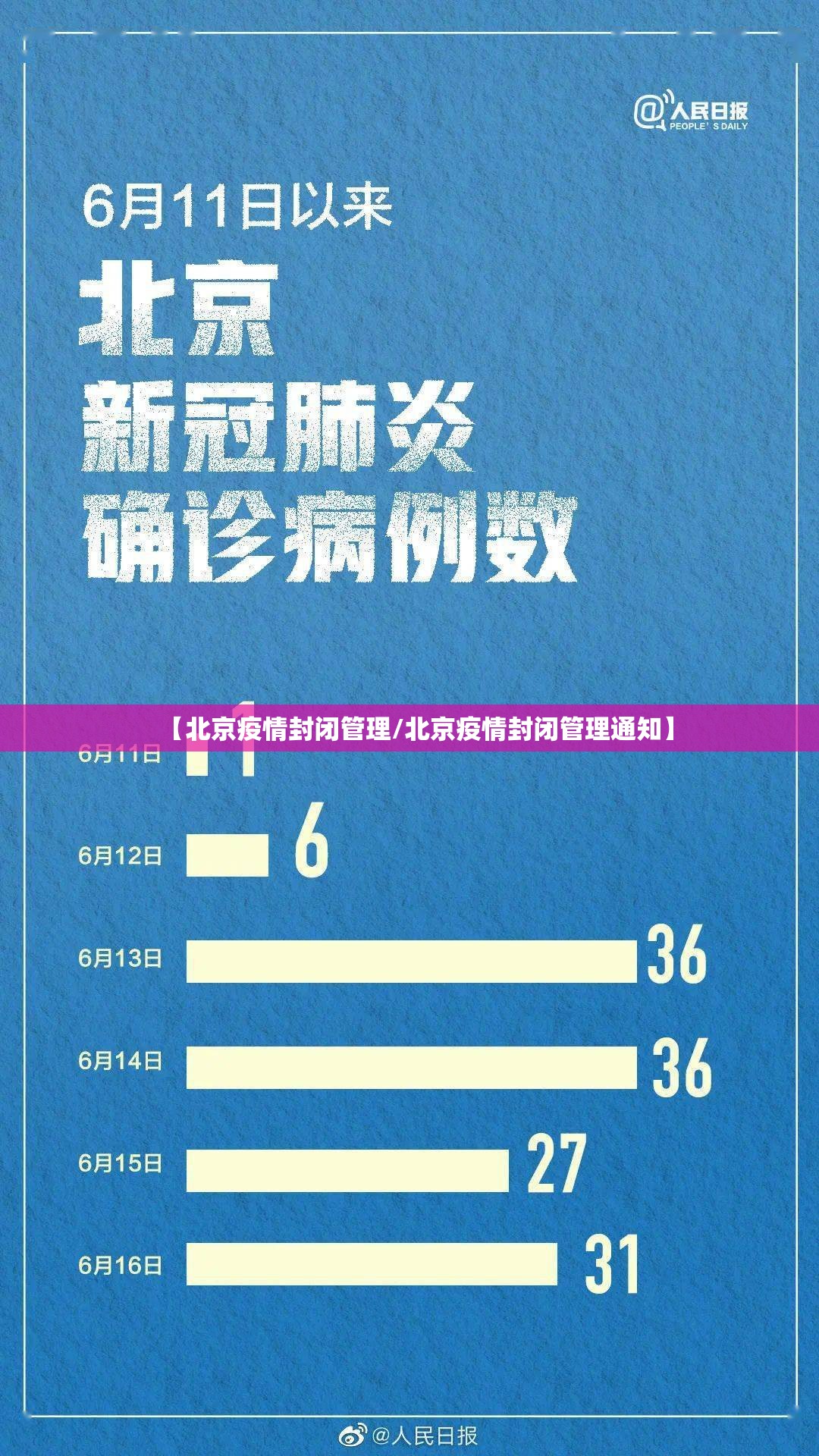

封闭管理对北京的社会经济产生了深远影响,它有效控制了疫情扩散,截至2022年5月底,每日新增病例从高峰期的数十例降至个位数,证明了措施的实效性,它也带来了不可避免的阵痛:

- 经济压力:中小微企业、餐饮业和零售业受到冲击,部分行业陷入停摆,政府通过减税降费和补贴政策缓解企业压力,但恢复仍需时间。

- 社会生活变化:远程办公和在线教育成为常态,家庭关系和心理压力成为新焦点,市民在适应中展现了韧性,社区互助和志愿者行动蓬勃兴起。

- 公众情绪:多数市民理解并支持封闭管理,但也有人对长期限制感到疲惫,政府通过加强心理疏导和公共服务回应了这些关切。

挑战与反思

北京疫情封闭管理暴露了城市治理中的一些问题,基层执行能力不均,部分社区服务跟不上需求,导致短暂混乱,数字鸿沟在老年群体中凸显,许多老人不熟悉智能手机,在核酸筛查和物资采购中遇到困难,如何平衡疫情防控与经济发展,仍是长期课题。

这些挑战促使反思:未来城市应加强公共卫生体系建设,投资数字基础设施,并建立更灵活的应急机制,封闭管理不应是唯一手段,而需与疫苗接种、药物研发和社会协同相结合。

未来启示

北京疫情封闭管理是一次城市韧性的考验,它展示了中国在疫情防控中的组织能力和制度优势,但也提醒我们,现代化治理需更多人文关怀和创新思维,北京及其他大城市应推动以下方向:

- 智慧城市升级:利用大数据和人工智能优化资源分配,提升应急响应效率。

- 社区治理强化:培养基层自治能力,构建政府-社区-市民协同网络。

- 公共卫生教育:提高市民健康素养,形成长期防控意识。

北京疫情封闭管理是特殊时期的必要之举,它为全球大城市提供了宝贵经验,在疫情常态化的背景下,城市需在安全与发展之间找到平衡,迈向更 resilient(有韧性)的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏