澳门新型冠状病毒感染应变协调中心的数据显示,截至2023年5月,澳门疫苗接种率已超过90%,其中80岁以上长者接种率从最初的不足20%攀升至近70%,这座人口仅68万的小城,创造了令人瞩目的免疫屏障,在这数字背后,隐藏着怎样的防疫密码?澳门用实践诠释了何为"小城大爱"的防疫哲学。

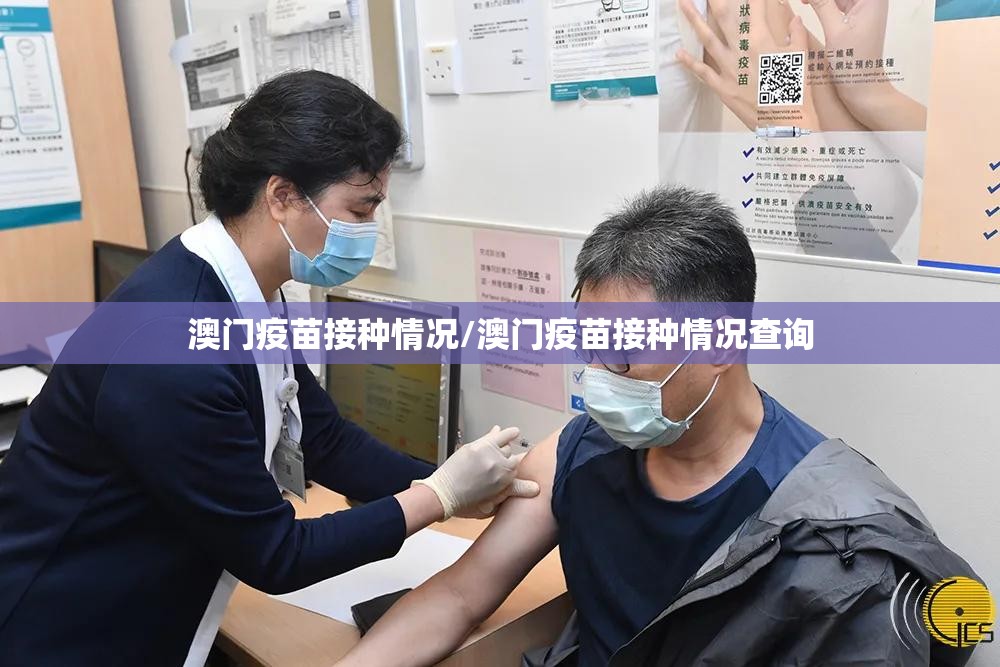

澳门的高接种率绝非偶然,而是精密公共治理的结晶,当局采取了全球罕见的"立体化动员"策略——卫生局、街坊会联合总会、社团组织构成三级联动机制,将宣传渗透到社会末梢,在荷兰园、黑沙环等老旧街区,工作人员逐户排查长者接种情况;针对行动不便群体,卫生中心提供专车接送甚至上门接种服务,这种将公共医疗服务"下沉"到社区毛细血管的做法,显著消解了特殊群体的接种障碍。

面对来势汹汹的变异病毒,澳门展现出惊人的政策弹性,当奥密克戎毒株肆虐时,卫生局在48小时内将疫苗接种点从12个扩充至23个,包括在凼仔运动场设立大型社区接种中心,更引入"异地接种"模式,外雇人员可在珠海指定点接种后纳入澳门健康码系统,这种打破行政壁垒的协作,彰显出大湾区公共卫生协同的雏形。

值得注意的是,澳门特别行政区政府将疫苗接种与民生支持巧妙结合,开展"接种疫苗·守护家园"活动,接种者可参与抽奖,奖品从豪华酒店住宿券到金条不等,这种看似世俗的激励策略,实际暗含行为经济学智慧——通过即时反馈机制提升民众参与度,而教青局推动的"校园健康接力赛",则使学校接种率突破95%,构建起坚实的青少年防护网。

澳门防疫体系最独特的,是中华传统文化与现代公共健康的完美融合,街坊会组织的"疫苗知识茶话会",既保留岭南文化中"饮茶倾偈"的沟通传统,又传播科学防疫知识;中医药学会推出的"接种后调理方案",将黄芪、防风等传统药材纳入防护体系,这种文化适配性使防疫措施更具亲和力和可持续性。

然而澳门的接种之路并非坦途,疫情初期部分长者对疫苗持怀疑态度,市面流传各种谣言,当局没有简单强制接种,而是邀请钟南山院士团队举办粤语讲座,由知名中医专家配制调理药方,通过权威解读化解疑虑,这种尊重科学、循序渐进的策略,最终赢得市民信任。

纵观全球,澳门模式提供了一种新范式:不追求强制手段,而是通过精细化服务消除接种障碍;不依赖单一手段,而是打造政府-社会-市场三元协同网络;不照搬西方模式,而是基于本地文化特征创新实践,当某些大国仍在为接种率挣扎时,澳门用中国传统智慧书写了"小城大治"的现代篇章。

澳门疫苗接种工程本质上是一次社会治理能力的压力测试,它证明在公共卫生危机面前,精细化、人性化的治理比强硬手段更有效;表明华人社会完全能够建立既符合国际标准又具文化特色的防疫体系,这座小城的免疫长城,不仅由疫苗构成,更由68万市民的共同信念铸就——这或许才是澳门留给世界的最珍贵启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏