在疫情防控的持久战中,一串数字往往承载着千钧重量,甘肃省新冠疫情防控电话——这部热线不仅是信息的传递渠道,更是连接政府与民众、政策与生命的关键纽带,它如同古代丝绸之路上的烽火台,在现代社会焕发出新的使命:用最直接的方式构筑公共卫生防线,守护陇原大地的健康安全。

甘肃省地处西北内陆,地域狭长,民族多元,农村地区分布广泛,疫情防控面临特殊挑战,在此背景下,防控电话发挥了不可替代的作用,它不仅是政策传达的“扩音器”——及时发布核酸检测安排、风险等级调整和出行政策,更是民意反馈的“收集器”——倾听民众的急难愁盼,解答疫苗接种、隔离要求等具体问题,一部电话,缩短了城乡信息鸿沟,弥合了政策落地的“最后一公里”,尤其在医疗资源相对薄弱的农村地区,它成为许多家庭获取权威指引的生命线。

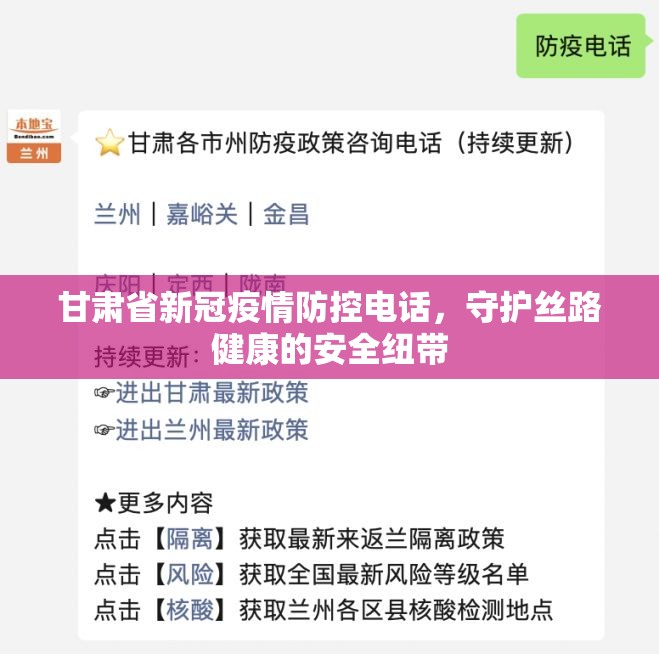

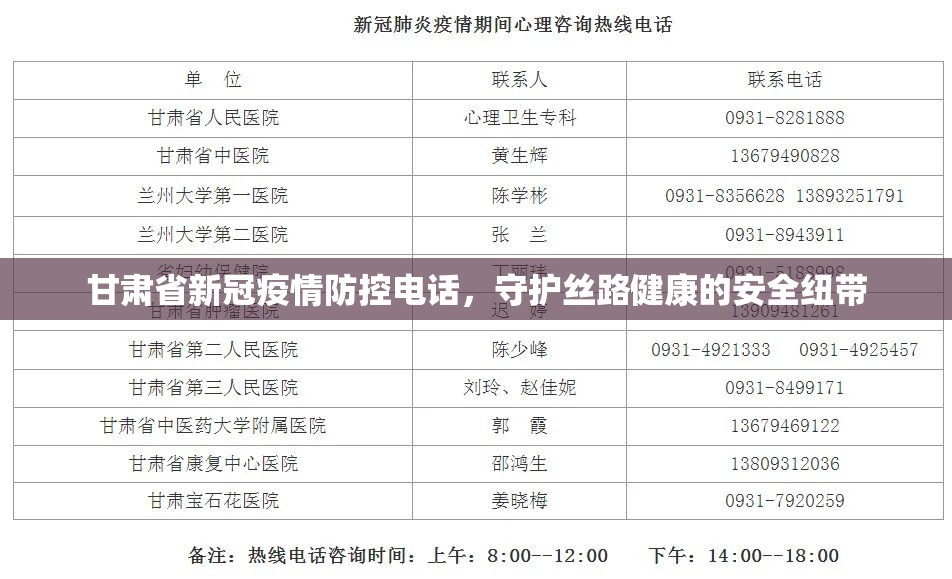

深入探究,这部热线体现了现代公共治理中“精准防控”与“人性化服务”的双重理念,疫情期间,甘肃整合了12320卫生热线及各市州专属电话,建立分级咨询体系:普通咨询自动应答,复杂问题转接人工,紧急情况直接联动防控指挥部,2021年兰州疫情期间,热线日均接听量超万次,工作人员24小时轮值,处理了从健康码转码到物资求助的各类诉求,更值得一提的是,热线还承担了心理疏导功能——许多隔离中的民众通过电话缓解焦虑,感受到“不见面的温暖”,这种设计,既避免了医疗资源挤兑,又实现了群众需求的精细化响应。

热线的背后,是甘肃省公共卫生体系的深层支撑,它并非孤立存在,而是与“健康甘肃”数字平台、社区网格化管理、流调溯源系统形成有机整体,当民众拨通电话,其问题会被分类录入数据库,转化为防控决策的数据参考,若某地区咨询“核酸检测点”的来电骤增,系统会预警并协调增设检测台;若反复出现政策误解,宣传部门将及时制作通俗解读,这种“数据驱动”的模式,让热线从被动应答升级为主动治理工具,折射出甘肃在公共卫生危机中现代化治理能力的提升。

热线的运行也面临现实挑战,甘肃地域广阔,部分偏远地区信号覆盖不足,老年人对电话咨询的使用存在数字鸿沟;高峰期占线问题、多语言服务(如藏语、蒙古语)需求等,也考验着服务的可及性与包容性,对此,甘肃通过增设方言坐席、开通短信平台、结合社区干部上门宣传等方式弥补缺口,持续优化这一民生通道。

纵观全球疫情应对,高效的热线系统已成为公共卫生体系的标配,甘肃的实践印证:科技的温度不在于多么尖端,而在于能否真正嵌入人民需求,这条电话线,是危机中的“稳定器”,也是平常时期的“信任桥”——即使未来疫情散去,它积累的运营经验、数据资源和民众信任,仍可为慢性病管理、健康扶贫等长期公共卫生事业提供支持。

夜深人静时,甘肃疫情防控中心的电话座席依然亮着灯,每一通来电,都是一个亟待回应的期盼,每一次解答,都是对生命安全的郑重承诺,这条看不见的线,编织成守护千家万户的健康网,默默书写着陇原大地的抗疫史诗。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏