哈尔滨市报告了一起病毒感染导致的死亡事件,引发了社会各界的广泛关注,这一事件不仅暴露了公共卫生体系的薄弱环节,也提醒我们在面对突发公共卫生事件时需保持高度警惕,病毒感染与死亡从来不是孤立的事件,而是涉及公共卫生管理、医疗资源分配、社会应对能力等多方面因素的复杂问题,本文将从事件背景、深层原因、应对措施及未来启示等方面展开分析,以期为类似事件的预防和处理提供参考。

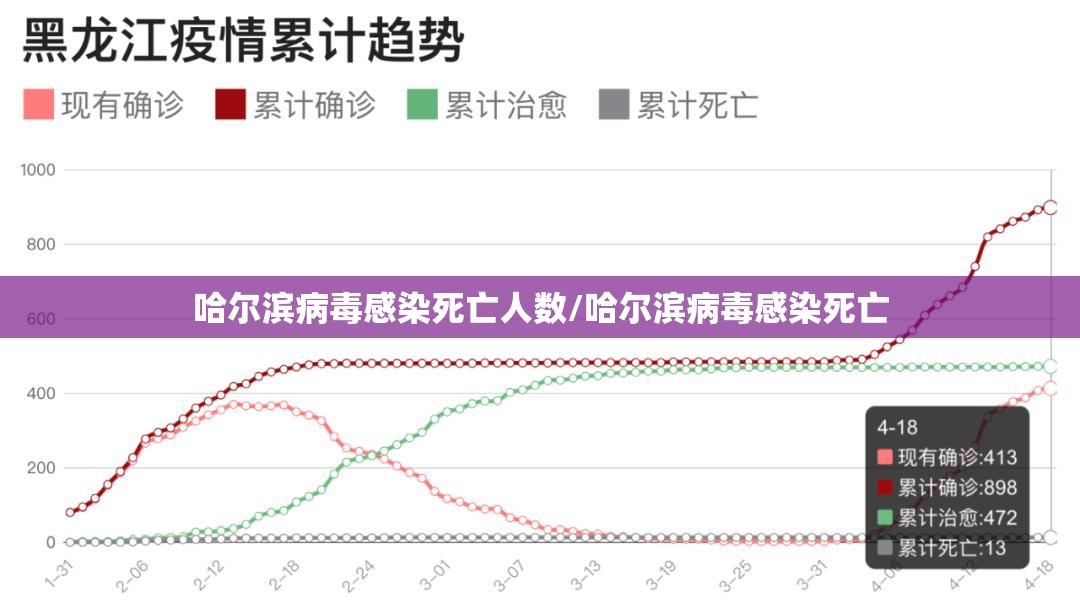

哈尔滨作为黑龙江省的省会城市,人口密集,流动性大,一直是公共卫生防控的重点区域,此次病毒感染死亡事件的具体细节尚未完全公开,但已知的信息显示,死者为一名老年患者,本身患有基础疾病,感染病毒后病情迅速恶化,最终不幸离世,这类事件在冬季尤其常见,因为低温环境有利于病毒传播,且老年人和有基础疾病的人群免疫力较低,更容易出现严重症状,单个死亡事件背后往往反映出更系统性的问题。

公共卫生体系在应对突发传染病时仍存在不足,尽管自2020年新冠疫情以来,中国在公共卫生领域投入了大量资源,建立了较为完善的监测和响应机制,但在基层执行层面,问题依然突出,医疗资源的分配不均衡导致部分地区在疫情高峰时出现挤兑现象,重症监护床位、呼吸机等关键设备不足,影响了救治效率,部分医疗机构对早期症状的识别和隔离措施不够及时,可能导致病毒在社区内隐匿传播。

公众的健康意识和行为习惯也是影响病毒感染死亡率的重要因素,在哈尔滨这样的北方城市,冬季室内活动增多,通风条件较差,增加了病毒传播的风险,许多人对戴口罩、勤洗手等基本防护措施有所松懈,尤其是老年人群体,往往因信息获取渠道有限或重视程度不够,未能采取有效防护,疫苗接种率尤其是老年人群的加强针接种率仍有提升空间,疫苗是预防重症和死亡的最有效手段,但在实际推广中,由于 misinformation(错误信息)或 access(获取难度)问题,部分人群未能及时接种。

第三,社会支持和政策保障的缺失可能加剧病毒的危害,低收入家庭或独居老人可能在感染后因经济原因延迟就医,或者无法获得高质量的医疗服务,政府在公共卫生事件中的应急救助机制是否到位,直接关系到弱势群体的生存权益,在此次事件中,如果死者能够更早获得医疗干预或社会支持,结局或许会有所不同。

针对以上问题,我们需要从多个层面采取行动,一是加强公共卫生体系的基层建设,提高医疗资源的配置效率,尤其是在偏远地区和经济欠发达区域,通过数字化手段(如健康监测APP、远程医疗)提升疾病预警和响应速度,二是加大公共卫生宣传力度,通过社区活动、媒体传播等途径,增强公众尤其是老年人的防护意识和知识,政府可与社区组织合作,为行动不便的人群提供上门接种服务,三是完善社会支持政策,确保所有人在面对健康危机时都能得到及时、有效的救助,建立应急医疗基金,为经济困难患者提供补贴,或加强社区关怀体系,对独居老人进行定期健康巡查。

哈尔滨病毒感染死亡事件是一个警示,提醒我们公共卫生安全永远不容忽视,在全球气候变化和人口老龄化的背景下,病毒的变异和传播可能更加频繁,我们必须从每一次事件中吸取教训,不断优化防控策略,只有通过政府、医疗机构、社区和公众的共同努力,才能构建一个更具韧性的公共卫生体系,减少类似悲剧的发生。

我们希望看到更多基于科学和数据驱动的决策,更加人性化的公共卫生政策,以及全社会对健康问题的更高关注,生命无价,预防胜于治疗,这是我们从中得到的最重要启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏