2020年初,新冠疫情席卷全国,天津作为北方重要的经济中心和港口城市,面临着疫情防控与经济运行的双重压力,在这场没有硝烟的战争中,天津市政府快速响应,出台了一系列社会保险减免政策,其中养老保险单位缴费部分的减免政策尤为引人注目,这项政策不仅为企业减轻了负担,更为保障职工权益、维护社会稳定构筑了一道坚固的防线。

政策背景与紧急出台

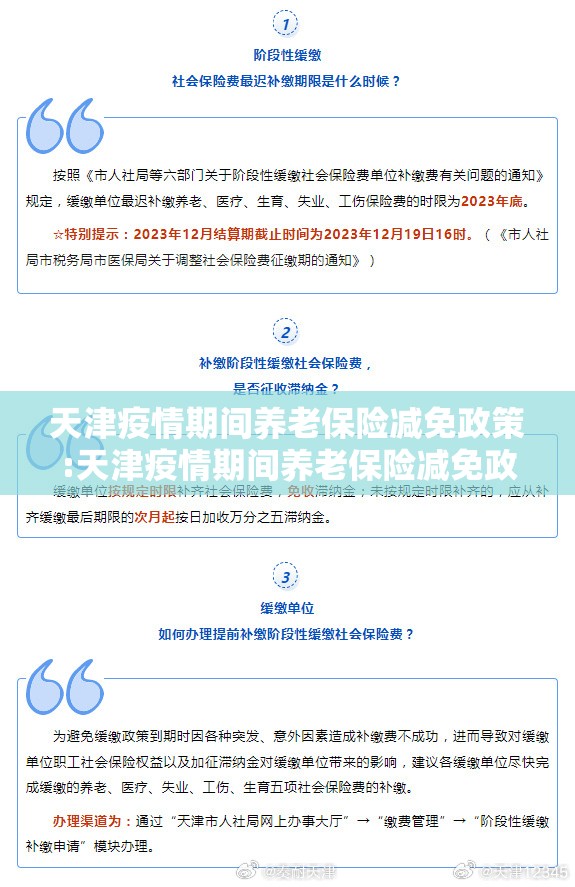

疫情暴发后,天津市许多企业尤其是中小微企业面临前所未有的经营困难,订单减少、现金流紧张、人工成本压力大,使得企业生存举步维艰,职工就业和收入稳定性受到威胁,养老保险等社会保险的持续缴纳也成为问题,在这一背景下,天津市人社局会同市财政局、税务局等部门,根据国家统一部署,于2020年2月迅速制定了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》,明确了对企业职工基本养老保险单位缴费部分实行免征或减征的政策。

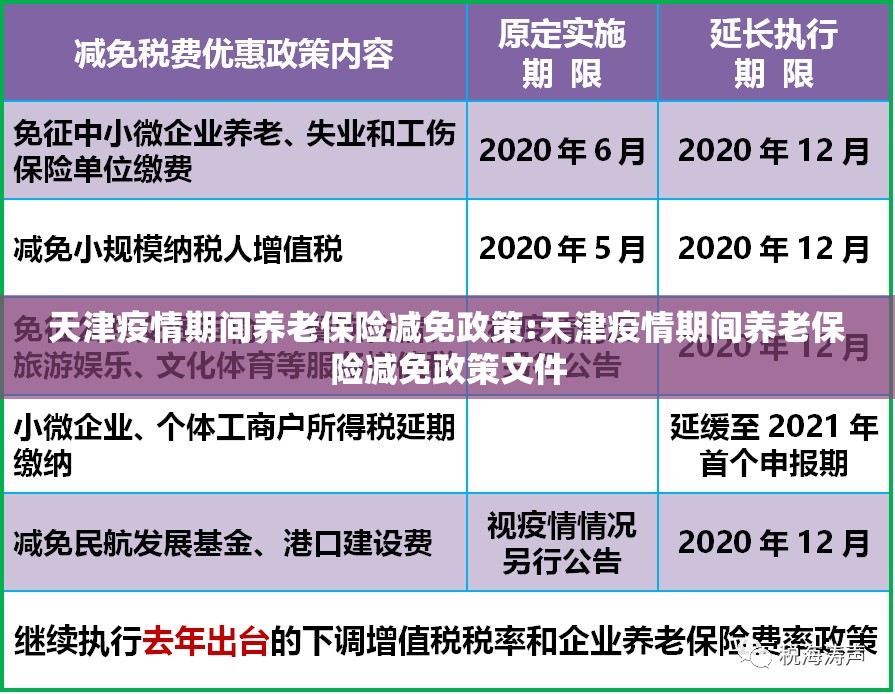

政策规定,2020年2月至6月,对中小微企业免征养老保险单位缴费部分;2020年2月至4月,对大型企业等其他参保单位减半征收,这一措施迅速缓解了企业的资金压力,也为职工社保待遇的连续性提供了保障。 与实施细节**

天津市的养老保险减免政策具有明确的针对性和可操作性,政策覆盖范围广泛,包括各类企业、以单位方式参保的个体工商户、民办非企业单位、社会团体等各类社会组织,减免周期集中且力度大,五个月的全额免征和三个月的减半征收,预计为全市企业减负超过100亿元。

为确保政策落地,天津市建立了高效协同机制,社保经办机构通过系统调整,自动核定企业的减免金额,企业无需额外申请即可享受优惠,税务部门在征收环节直接落实减免,实现“免申即享”,市政府还明确,减免政策不影响职工个人权益,养老保险个人账户记账和退休待遇计算均不受影响。

多维效益:企业纾困与民生保障的双赢

这项政策产生了显著的经济和社会效益,从企业层面看,减免政策直接降低了用工成本,帮助许多企业熬过了最艰难的时期,天津市一家中型制造业企业负责人算了一笔账:“每月养老保险单位缴费约20万元,五个月免征就是100万元,这笔钱让我们保住了200多名员工的岗位。”

从职工角度,政策的实施确保了社保记录的连续性,避免了因企业困难导致的社保断缴问题,退休人员养老金也按时足额发放,民生底线牢牢守住,从社会层面看,政策缓解了就业压力,2020年疫情期间天津市城镇新增就业仍超过35万人,调查失业率保持在较低水平。

政策演进与长期影响

随着疫情变化,天津市对养老保险减免政策进行了动态调整,2021年,针对局部疫情反弹,又出台了新一轮的缓缴政策,对受影响较大的行业实施养老保险费缓缴措施,这种灵活应对的方式,体现了政策制定的精准性和可持续性。

从长远看,疫情期间的养老保险减免政策产生了深层次影响,它促进了社会保险制度的完善,推动了“数字社保”建设,天津率先实现的“免申即享”模式后来被多地借鉴,政策引发了关于社会保险体系抗风险能力的思考,为未来应对重大公共危机提供了宝贵经验。

危机中彰显制度优势

天津疫情期间养老保险减免政策的成功实施,是政府精准施策、高效执行的典范,它不仅在关键时刻减轻了企业负担,保住了大量就业岗位,更维护了社会保险制度的稳定运行,这一政策充分体现了我国社会保障体系的韧性和优越性,展现出政府在重大公共卫生危机中的责任担当和民生情怀。

后疫情时代,随着经济持续复苏,天津市的养老保险政策已回归正常化,但那段特殊时期的政策创新与实践经验,将继续为完善社会保障体系、增强经济社会抵御风险能力提供重要借鉴,正如一位社保工作者所说:“那不仅是一次应急政策,更是一次压力测试,证明我们的社保体系经得起考验,守护得住千家万户的安心。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏