在中国疫情防控的宏大背景下,各大城市根据自身特点制定了不同的防疫策略,成都和上海作为西部和东部的代表性城市,其防疫政策在理念、措施和效果上呈现出鲜明对比,这两种模式不仅反映了地域差异,更体现了城市治理中的灵活性与多样性,本文将从政策框架、基层执行、社会反应和长远影响等方面,比较成都与上海的防疫政策,探讨其背后的逻辑与启示。

政策框架:精准与全面的平衡

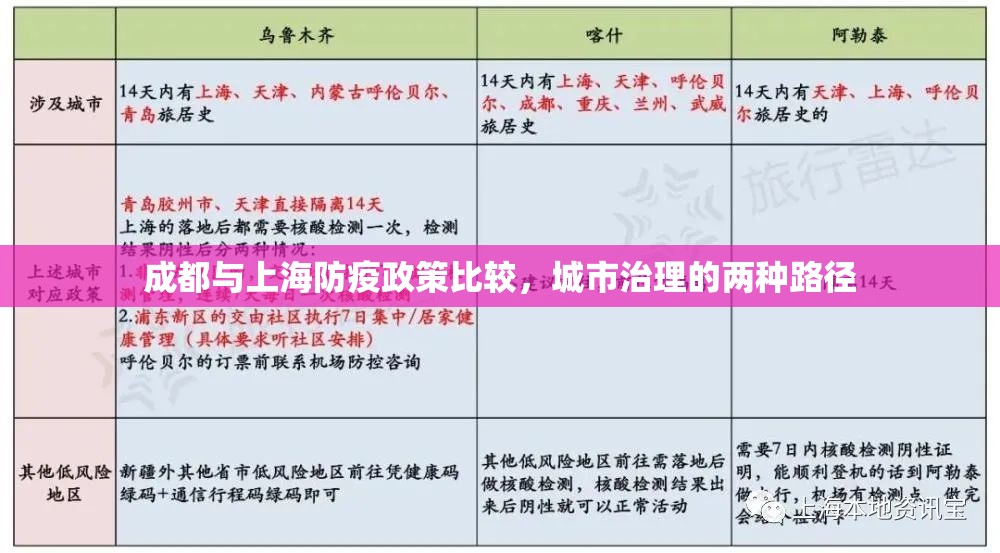

上海的防疫政策以“精准防控”为核心特征,作为中国经济中心和国际枢纽,上海在疫情防控中强调最小化对社会经济的影响,其政策注重快速流调、精准封控和动态调整,例如通过“网格化管理”和“区域风险评估”实现高效管控,这种模式依赖于强大的数据支持和基层执行力,力求在控制疫情的同时保持城市正常运行。

成都的防疫政策则更偏向“全面防控”,作为西部重要城市,成都人口流动性较高但医疗资源相对有限,因此更注重防患于未然,成都采取的措施包括大规模核酸检测、严格入境隔离和社区封闭管理,强调“早发现、早隔离、早治疗”,这种模式注重全面覆盖和风险预判,以稳健性为首要目标。

两种政策框架各有优劣:上海的模式更灵活,但需要高度依赖技术和资源;成都的模式更稳妥,但可能带来较高的社会成本。

基层执行:技术与人文的结合

上海的基层执行突出技术赋能和专业化,社区街道、疾控部门和数字平台(如“随申码”)高效协同,实现了疫情信息的实时更新和精准推送,上海注重市场化手段,例如通过购买服务支持隔离保障和物资配送,这种执行方式高效但可能略显“冷硬”,曾因过度强调规则而引发个别矛盾。

成都的基层执行则更强调人文关怀和社区凝聚力,成都利用“社区网格”和志愿者体系,通过邻里互助和传统宣传(如喇叭广播、微信群)落实防疫措施,政府更注重对弱势群体的帮扶,例如为独居老人提供上门检测服务,这种模式增强了公众认同感,但有时效率较低且依赖人力投入。

社会反应:包容与共识的差异

上海市民对防疫政策的态度较为多元,由于城市国际化程度高,部分群体对精准防控表示支持,认为其减少了生活干扰;但也有批评声音,指出政策有时“一刀切”或透明度不足,总体而言,上海的社会反应理性且带有批判性,舆论场活跃但分歧明显。

成都的社会反应则更显包容和共识,成都人常以“豁达”自居,对防疫政策普遍表现出较高配合度,公众更关注政策的公平性和互助性,例如对“蔬菜包发放”和“隔离条件”的讨论多为建设性意见,这种氛围得益于成都较强的社区文化和政府沟通策略。

长远影响:韧性城市与治理现代化

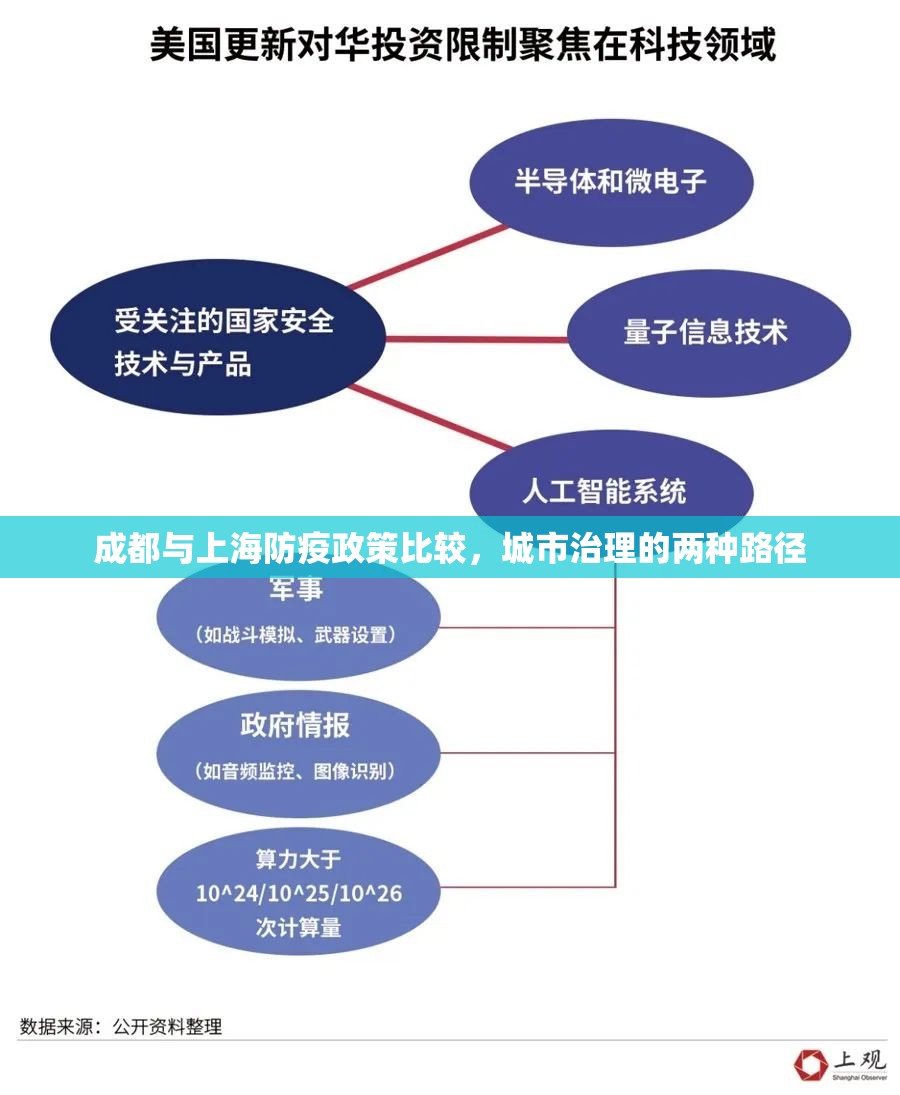

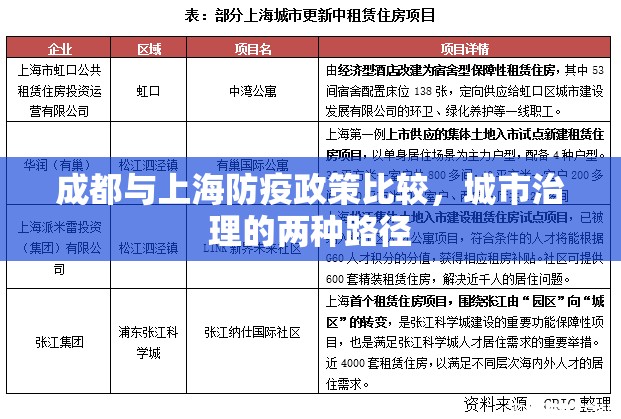

从长远看,两地的防疫政策为城市治理提供了不同范本,上海的模式推动了“智慧城市”和“精细化治理”的探索,其经验有助于提升应对突发事件的效率和韧性,但需注意避免技术依赖带来的治理僵化。

成都的模式强化了“人文城市”和“基层治理”的理念,凸显了社区力量和应急体系的重要性,未来需进一步优化资源分配和政策弹性,以减少社会成本。

多元路径下的共同目标

成都和上海的防疫政策差异,本质上是两地资源、文化和治理理念的体现,上海以精准和效率见长,成都以全面和稳健为重,这两种模式并非对立,而是中国疫情防控多元实践的组成部分,其共同目标在于平衡安全与发展、个体与集体、短期与长期利益,未来的城市治理需继续汲取各方经验,在科学与人文、技术与传统之间找到动态平衡,最终构建更具韧性的现代社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏