全球新冠疫情持续波动,境外输入风险依然存在,作为中国对外开放的重要枢纽,上海市始终秉持“动态清零”总方针,结合本地实际,不断优化和调整防控策略,为了进一步防范境外疫情输入,保障市民健康和安全,上海市疫情防控领导小组于近日发布了一系列针对境外人员入境、隔离和管理的最新规定,这些规定旨在实现科学防控、精准施策,既确保防疫有效性,又最大限度减少对经济社会运行的影响,本文将详细解读这些新规,并分析其背后的政策逻辑和实际意义。

入境人员管控:闭环管理+分类隔离

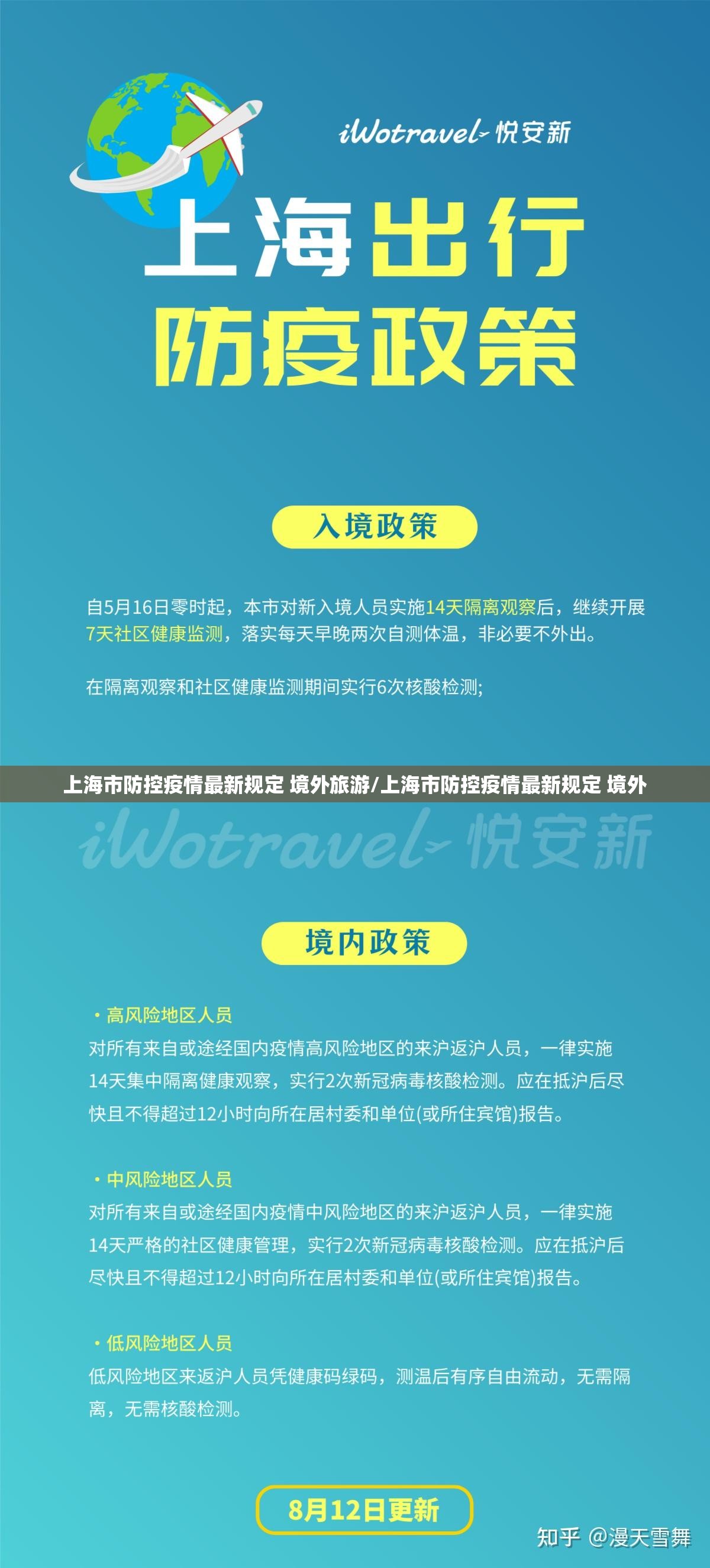

根据最新规定,所有从境外入境上海的人员,均须接受严格的闭环管理和隔离措施,具体包括:

- 登机前要求:入境人员需在登机前48小时内完成两次核酸检测(须在不同机构交叉检测),并取得阴性证明,需提前通过“海关旅客指尖服务”小程序填写健康申报信息。

- 口岸检疫:抵达上海浦东国际机场后,入境人员须接受核酸采样和体温检测,并配合流行病学调查,检测阳性人员将根据病情轻重,转运至定点医院或方舱医院隔离治疗。

- 隔离政策调整:最新规定对隔离期限进行了细化分类:

- 对目的地为上海市的人员,实行“7天集中隔离+3天居家健康监测”,集中隔离期间第1、2、3、5、7天进行核酸检测,居家健康监测期间第3天完成1次核酸检测。

- 对目的地为外省市的人员,完成集中隔离7天后,由专车闭环转运至离沪交通站点或交接外省市联防联控机制。

- 对于特殊人群(如老年人、孕产妇等),可根据实际情况评估后适当调整隔离方式。

这些措施体现了“精准化”防控思路,在确保安全的前提下,优化了隔离资源配置,减少了社会成本。

人物同防:加强货物和环境监测

除了人员管控,上海市还进一步加强了对境外货物和环境的防疫管理:

- 进口冷链食品继续实行“三点一库”监管模式,强化口岸消毒、核酸检测和溯源管理。

- 对国际快递、货运包裹等实施分级消毒处理,建议市民收取境外包裹时做好个人防护。

- 定期对机场、隔离酒店、口岸区域等开展环境采样和监测,确保环境安全。

这些做法旨在阻断“物传人”链条,降低疫情通过境外物品输入的风险。

健康码和数字化管理

上海市充分利用数字化手段提升防控效率:

- 所有入境人员需申请“随申码”并根据健康状态赋码(红、黄、绿)。

- 在隔离期间,通过智能门磁、人脸识别等技术手段实现居家健康监测的远程管理。

- 建立入境人员数据库,实现海关、社区、卫健部门之间的信息共享,确保闭环管理无漏洞。

数字化管理不仅提高了管控精度,也减少了对人工的依赖,使防控工作更加高效可持续。

经济与社会平衡:最大限度减少影响

上海市在防输入的同时,高度重视经济社会的正常运行:

- 为保障商务往来,对重要经贸、科技、生产活动需入境的人员开设“快捷通道”,实施“白名单”制度,简化审批流程。

- 优化机场通关流程,提高货运效率,确保产业链供应链稳定。

- 加强政策宣传和多语种服务,帮助外籍人士及时了解规定内容。

这些举措彰显了上海作为国际化大都市的开放性与包容性,既守住防疫底线,又维护城市活力。

市民责任与社区防控

社区是疫情防控的最后一道防线,新规要求:

- 市民应主动配合排查,发现境外返沪人员未按规定报备或隔离的,及时向社区报告。

- 居家健康监测期间,相关人员非必要不外出,拒绝聚集性活动。

- 继续推进疫苗接种,特别是加强针接种,筑牢免疫屏障。

只有政府、社会与个人形成合力,才能实现防控效果的最大化。

上海市最新境外疫情防控规定,是以科学精神、法治思维和人文关怀为指导的精细化实践,它既反映了当前防疫形势的复杂性,也展现了城市治理的现代化水平,在全球疫情尚未平息的背景下,上海将继续坚持“外防输入、内防反弹”,动态调整策略,统筹发展与安全,而每一位生活在这座城市的人,无论是市民还是境外来客,都应自觉遵守规定,共同守护来之不易的防疫成果,只有如此,我们才能在风险中保持韧性,在挑战中迈向未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏