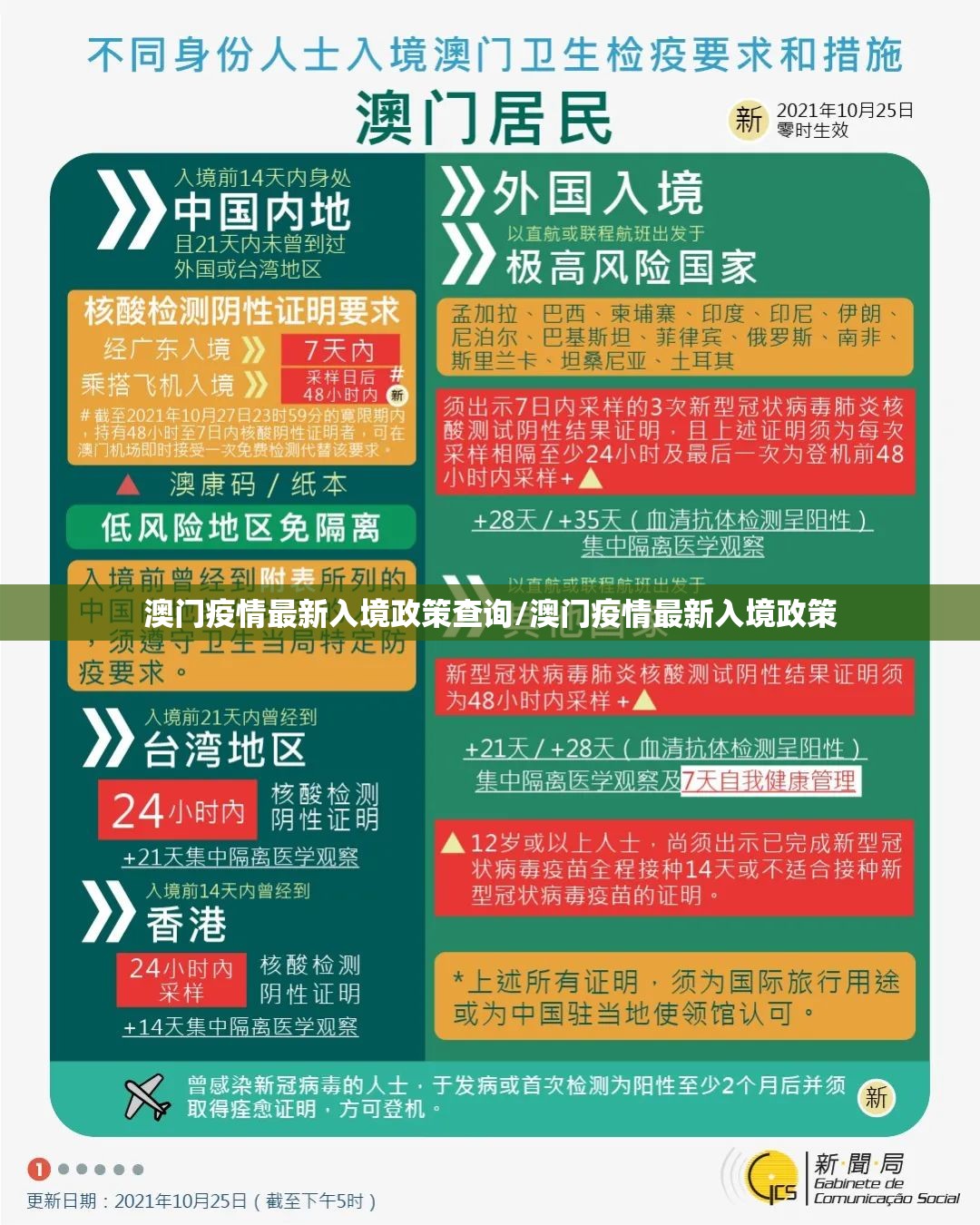

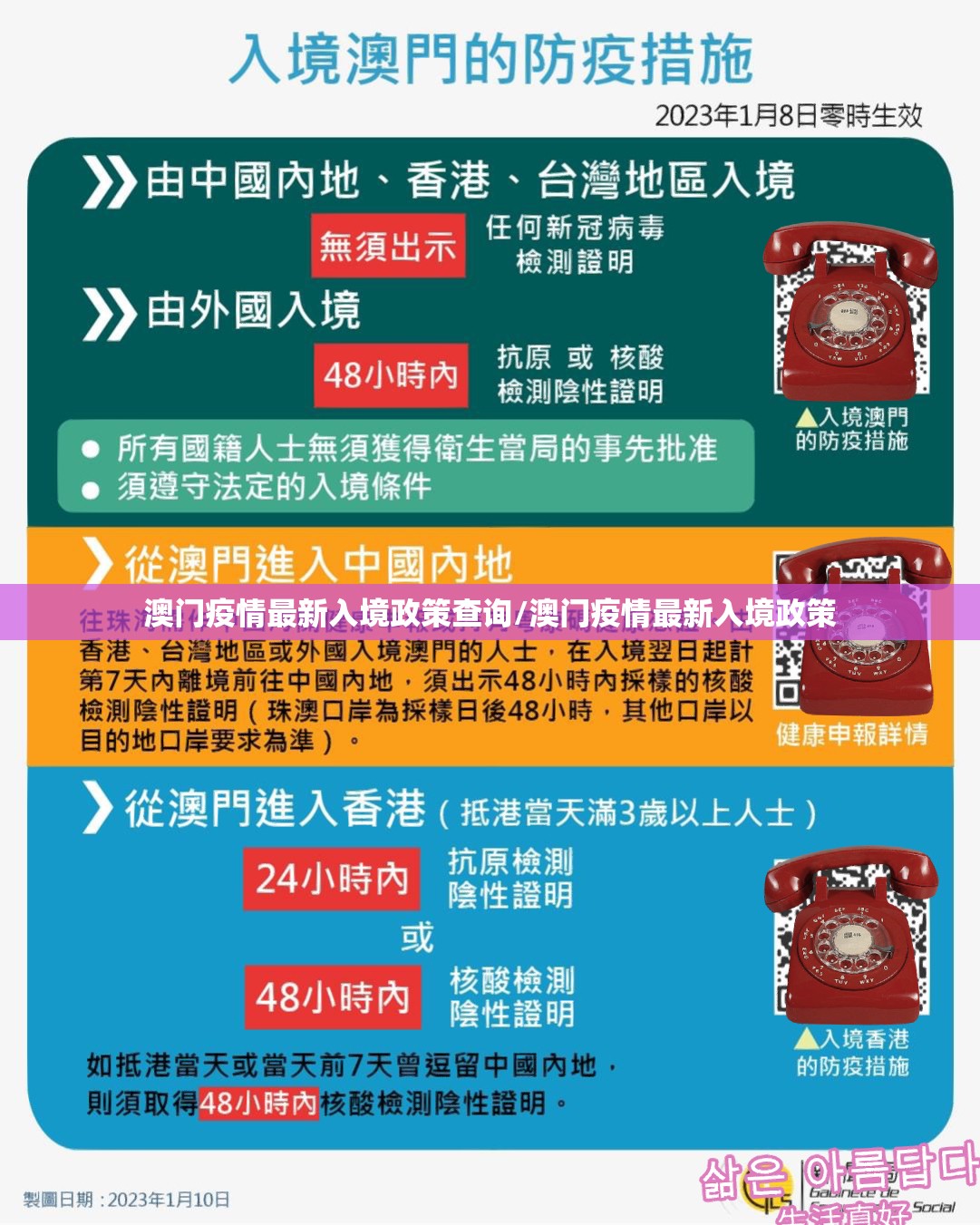

澳门特区政府宣布,自九月一日起入境旅客须持二十四小时内核酸阴性证明,取代原先的四十八小时有效期,这看似微小的二十四小时收缩,却似一枚银针精准刺入时代的穴位,骤然掀开后疫情时代治理逻辑的深刻困境——人类构建安全秩序的执念与全球流动性不可逆转的浪潮,正上演一场无休止的拉锯,而澳门这座微缩的国际舞台,正首当其冲承受着这两股洪荒之力的撕扯。

澳门疫情政策绝非孤立的行政指令,而是多重力量激烈博弈的精密平衡术,医学的纯粹理性要求将病毒传播风险降至无限低,于是催生了日益严苛的检测时限与隔离之网,然而这座以“世界旅游休闲中心”为命脉的城市,其经济血管中奔涌的却是全球的人流、资本与消费渴望,每一小时核酸有效期的缩短,都是对游客心理承受与行程成本的无情拷问,酒店空廊与寂静赌场无声诉说着经济代价的惨烈,更深刻的是,澳门独特的文化混血身份——中华根基与葡国遗韵的交织——使其既必须与内地防疫基调保持战略同步,又无法割舍与外部世界的千年纽带,这政策因而化作一场戴着镣铐的精确舞蹈,在保障公共安全、延缓经济血脉枯竭与维系国际城市身份之间如履薄冰。

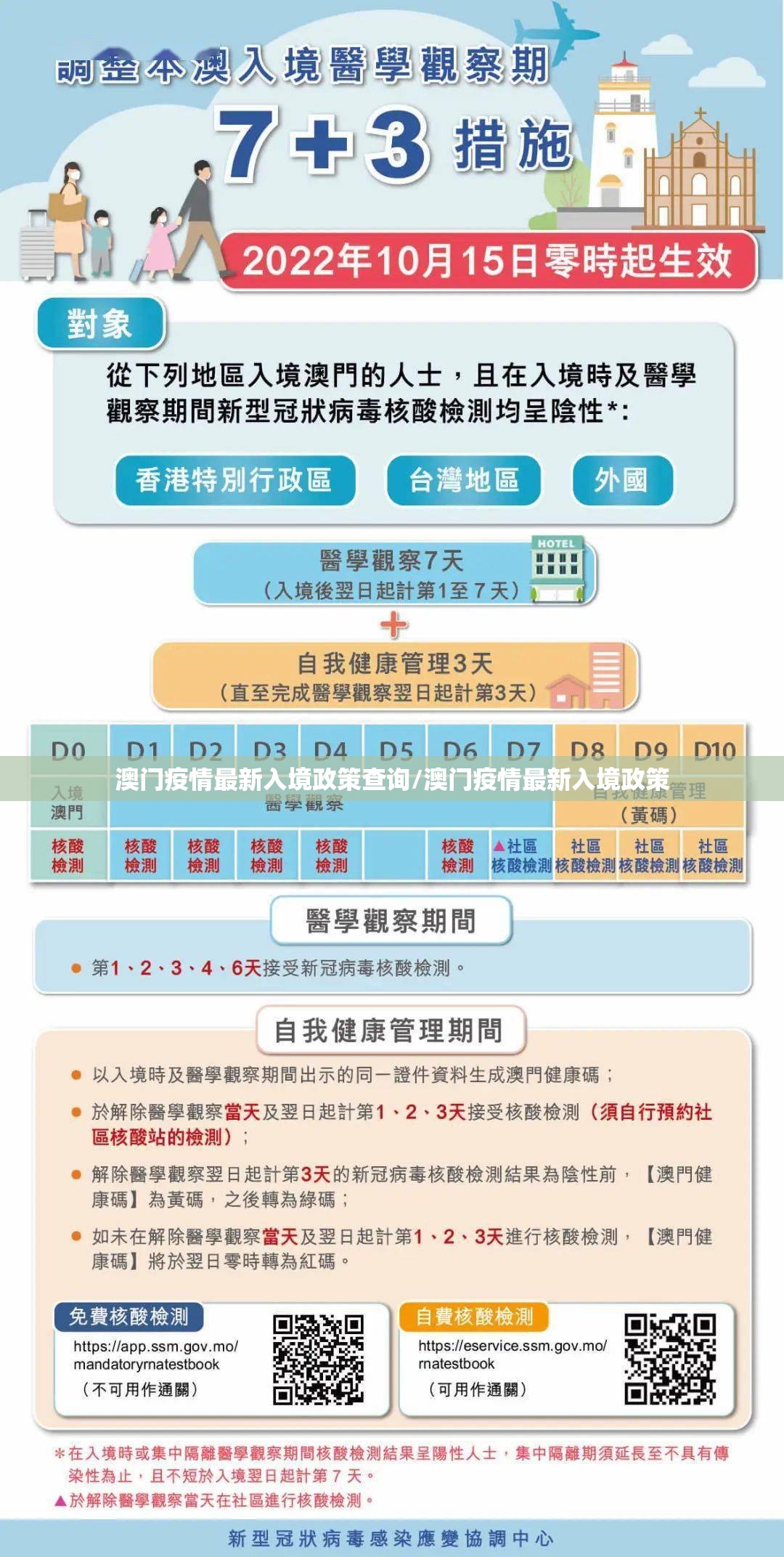

这项冷酷的时间指令,暴露出全球风险社会中的治理悖论,现代社会倚仗技术理性与官僚体系编织掌控不确定性的安全网,企图通过核酸的分子剪刀、健康码的数字栅栏与隔离的物理屏障将混沌威胁隔绝在外,重塑清晰、可控、可预测的秩序,这种“防疫理性主义”试图将流动的、具身的、复杂的人类活动压缩为可管理的数据点,然而病毒变异的无常与人类行为的不可测性,总在无情嘲弄这看似天衣无缝的控制迷梦,澳门政策如同一个微缩实验室,演示着人类以科技和数据之名构建安全堡垒的宏大努力,以及这座堡垒墙壁上必然蔓延的裂痕,当“24小时”成为一个神圣而脆弱的结界,我们不禁要问:以自由与流动为代价换取的绝对安全幻象,是否本身就是一个巨大的风险?

进一步深究,澳门入境政策成了一面棱镜,折射出身体在当代治理中的微妙异化,旅客的身体不再仅是跨越疆界的载体,更被转化为必须被持续监测、评估和净化的风险容器,核酸证明化作一份“健康赎罪券”,绿色健康码则成为移动的通行勋章,这背后是生命政治的精巧操作:权力通过科学话语与行政手段,深入毛细血管,将个体建构为须被永久审视与管理的对象,自由流动的权利,如今与服从一整套检测、申报与监控技术紧密结合,这提示一个锥心之问:当我们的身体与健康被简化为一道有效期内的代码,我们是否在拥抱安全的同时,也不自觉地签署了某种新型的契约?

澳门的政策困境是世界性困局的先声,在全球互联与主权边界的古老张力中,疫情赋予“边界”全新的生命,它不再仅是地理划线,更化为时间边界(核酸时效)、技术边界(健康码)、与生物边界(疫苗状态)的复杂叠加,澳门作为中国的特别行政区与国际自由港,其政策调整不仅是技术应对,更是地缘政治与全球治理转型的温度计,它丈量着主权国家在面临跨国威胁时,其控制力与开放性的边界究竟何在。

澳门最新的入境政策,这看似冷冰冰的二十四小时规定,是一则厚重的现代寓言,它远超出公共卫生的狭义范畴,叩击着风险、自由、控制与全球联结的永恒命题,在寻求安全与渴望开放的两极间,并无完美解答,只有风险的永恒权衡与代价的艰难取舍,澳门的持续摸索因此具有超越性的启示:真正的挑战或许不在于找到一劳永逸的终点,而在于培养一种集体智慧与制度韧性,学习与不确定性共存,在动态平衡中审慎前行,既不盲目追求绝对安全的乌托邦,也不冒进坠入无序的深渊,这是人类在全球化时代必须修习的生存艺术,而澳门,正为我们提供着最前沿的教案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏