2022年冬季的哈尔滨,寒风凛冽,在某KTV门口,戴着口罩的工作人员正仔细检查每位顾客的健康码和核酸检测报告,这是疫情三年来常见的场景,却也是中国各大城市娱乐场所生存现状的缩影。

哈尔滨这座冰雪旅游名城,其KTV行业在疫情期间经历了数次开关循环,2022年底,随着防疫政策优化调整,哈尔滨KTV陆续恢复营业,但需严格执行扫码测温、限流75%等规定,顾客包间内需佩戴口罩,除饮食外不得摘下,这种“半正常”营业状态,既满足了部分消费需求,又尽可能降低了疫情传播风险。

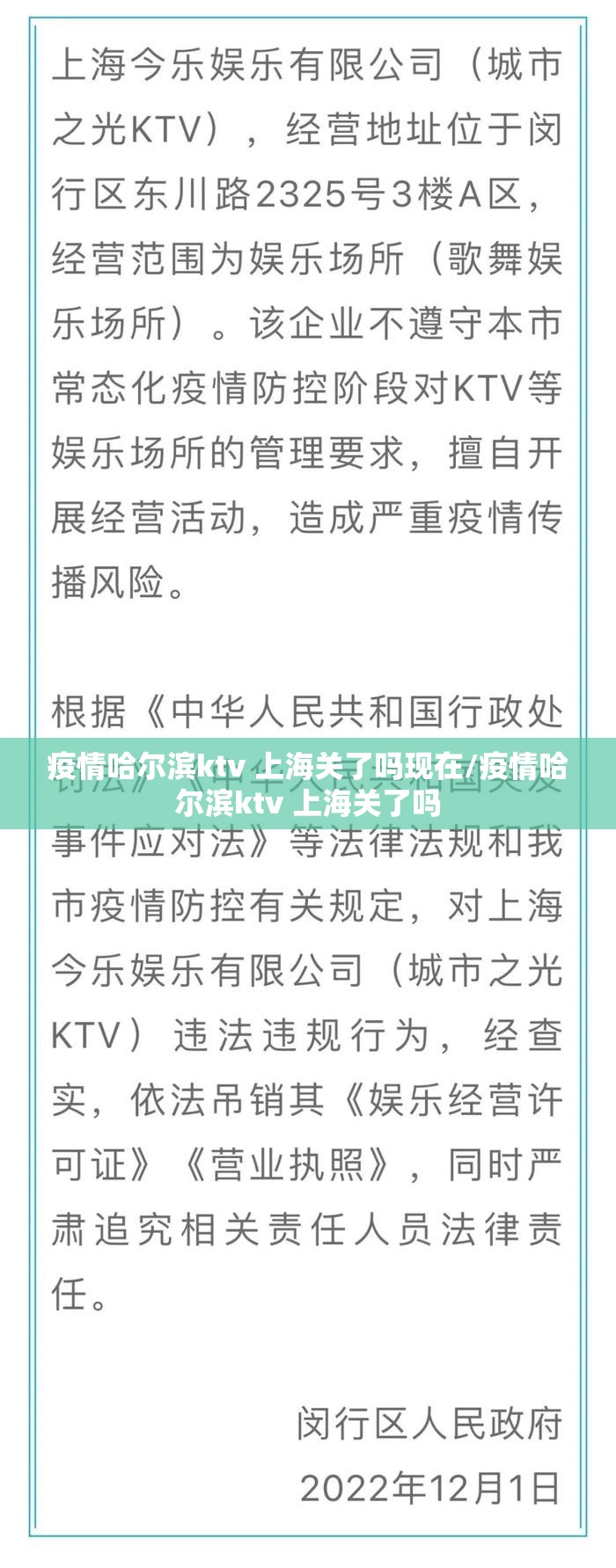

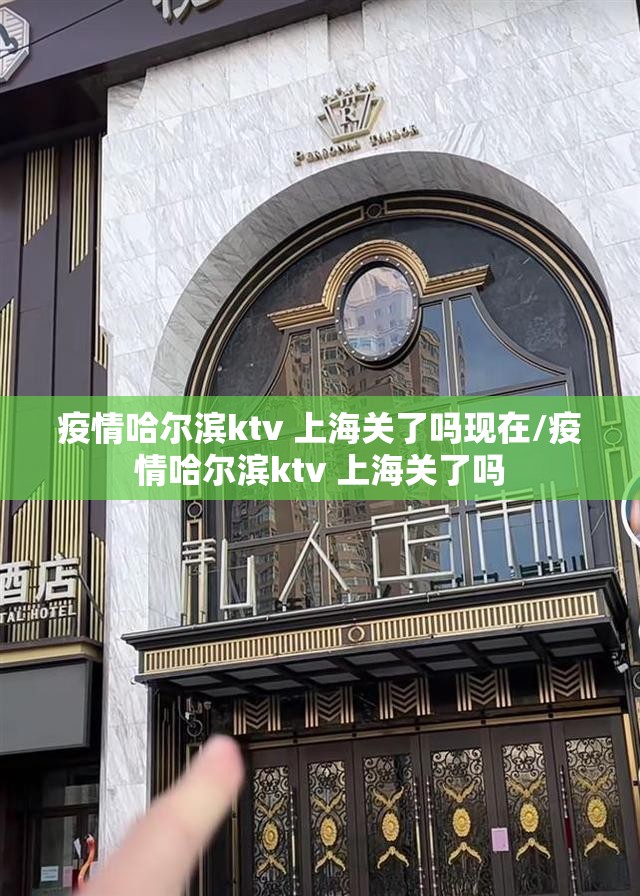

千里之外的上海,有人发出疑问:“上海的KTV关了吗?”上海娱乐场所的开放情况同样随着疫情形势波动,2022年夏季,上海曾对KTV、网吧等场所进行过专项整治,发现部分场所违规营业导致疫情传播,随后,上海建立了娱乐场所分级分类管理机制,根据疫情风险等级调整管控措施。

两座城市的不同应对,折射出中国疫情防控的地域性和灵活性,哈尔滨作为冬季旅游热点,更需要平衡经济与防疫;上海作为人口密集的超大城市,则采取更为谨慎的防控策略,这种差异化的管理方式,体现了“精准防控”的核心理念。

疫情对娱乐行业的冲击是巨大的,天眼查数据显示,2020年至2022年间,全国注销、吊销的KTV企业超过2万家,幸存下来的企业不得不适应新常态:增加消毒频次、采用预约制、开发线上歌房等创新业务,一些KTV甚至转型为“剧本杀”场馆或多功能娱乐空间,以多元化经营渡过难关。

消费者行为也发生了显著变化,曾经随心所欲的K歌聚会,现在需要提前规划:查看最新防疫政策、预约包厢、准备核酸检测报告,这种变化虽然带来不便,却也培养了公众的防疫意识,许多人已经习惯了在享受娱乐活动的同时,自觉遵守各项防疫规定。

专家指出,娱乐场所的开关决策需要综合考虑多方面因素:本土疫情情况、医疗资源承载力、经济影响和社会心理需求等,完全关闭固然能够最大限度减少传播风险,但长期关闭会对就业、经济和民众心理健康造成负面影响。

随着疫苗接种率提高和防控经验积累,2023年中国娱乐场所的开放政策更加科学精准,大多数地区不再采取“一刀切”的关停措施,而是建立快速响应机制——出现疫情时迅速管控,疫情平稳后有序开放。

疫情终将过去,但这段特殊时期留给我们的思考却不会消失:如何在公共健康与正常生活之间找到平衡?如何构建更具韧性的娱乐产业模式?这些问题的答案,或许就藏在哈尔滨KTV的扫码程序和上海娱乐场所的分级管理之中。

站在2023年的门槛上,我们期待在科学防控的前提下,逐步重拾那些无忧无虑的欢唱时光,当城市再次灯火通明,歌声飘扬,那将不仅是娱乐产业的复苏,更是生活常态回归的象征。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏