在中国科技创新的宏伟蓝图中,两院院士(中国科学院院士和中国工程院院士)代表着国家最高学术荣誉和科技水平的象征,他们不仅是各自领域的顶尖专家,更是推动区域乃至国家发展的重要力量,内蒙古自治区作为中国北方的重要生态屏障和能源基地,其院士名单虽相对较短,却折射出该地区在科技、教育和产业转型中的不懈努力,本文将深入探讨内蒙古自治区的院士名单,分析其背景、贡献以及对区域发展的深远影响。

内蒙古院士的总体概况

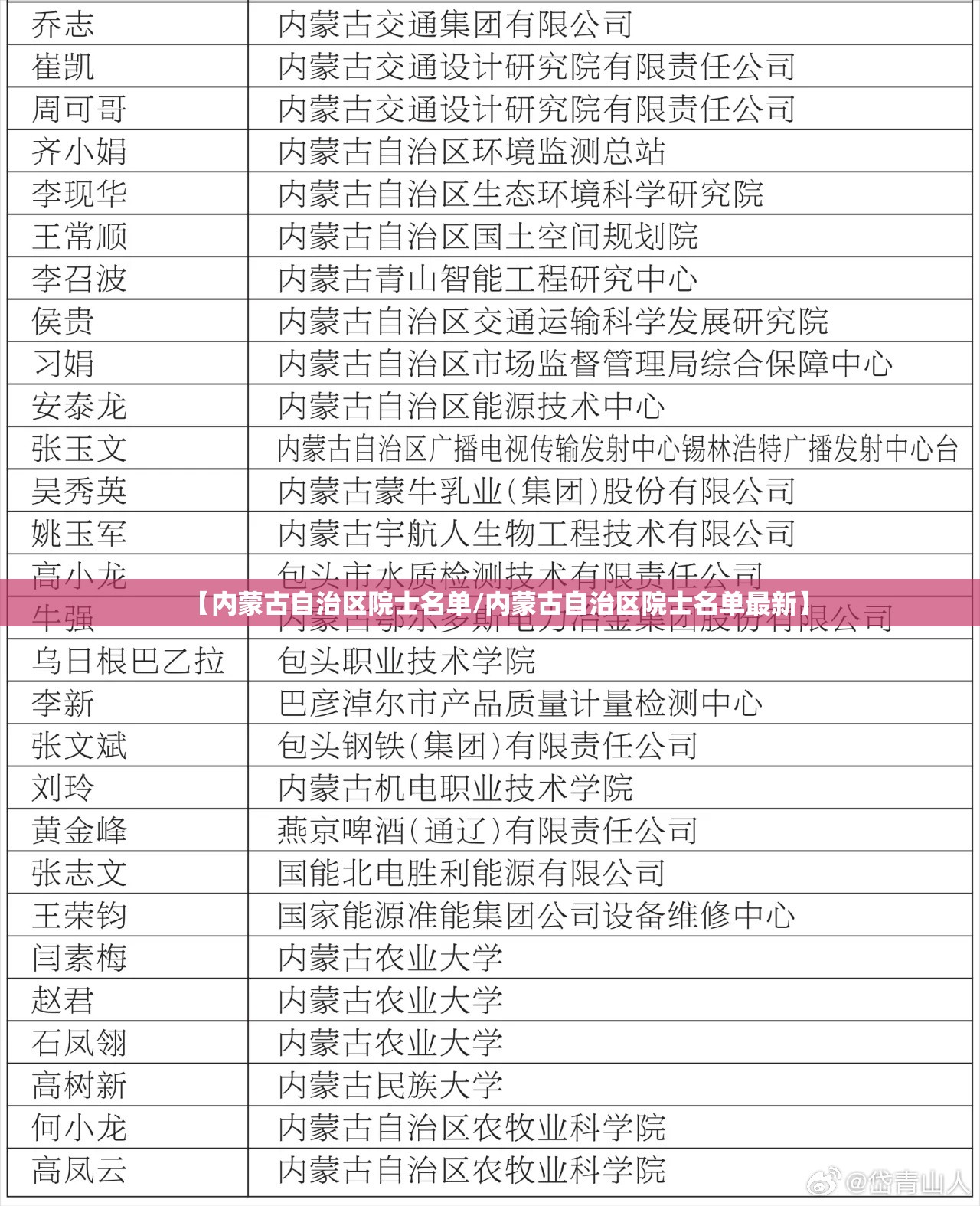

截至2023年,内蒙古自治区的两院院士数量相对较少,这与该地区的历史、经济和高等教育发展水平密切相关,内蒙古自治区的院士主要分布在能源、生态、农业和医学等领域,反映了该地区以资源型经济为主的特色,内蒙古本土培养或长期工作的院士包括:

- 中国科学院院士:生态学家李博(已故),他是中国草原生态学的奠基人之一,曾长期在内蒙古大学工作,对草原生态系统研究做出了开创性贡献。

- 中国工程院院士:能源专家刘炯天(现任郑州大学校长,但曾与内蒙古矿业领域有深度合作),以及农业领域的相关专家。

值得注意的是,内蒙古的院士名单中还包括一些“双聘院士”或“荣誉院士”,这些专家虽非本土培养,但通过合作项目、学术交流或兼职方式,为内蒙古的科技发展提供了重要支持,中国工程院院士、稀土专家黄小卫(现任有研科技集团首席科学家)曾与内蒙古的稀土产业基地合作,推动技术创新。

院士的背景与领域贡献

内蒙古的院士们多专注于解决区域发展的关键问题,以李博院士为例,他毕生致力于草原生态研究,在内蒙古大学建立了中国第一个草原生态学专业,其研究成果为内蒙古的草原保护、沙漠化防治和可持续发展提供了科学依据,在能源领域,刘炯天院士在矿物加工和清洁能源技术方面的成就,与内蒙古的煤炭、稀土等资源优势相结合,推动了当地产业升级和绿色转型。

内蒙古的院士名单也体现出跨区域合作的特点,由于本地高等教育机构(如内蒙古大学、内蒙古工业大学)的院士培养能力有限,许多院士是通过与北京、上海等科技强区的联动而引入的,这种模式不仅弥补了本地高端人才的不足,还促进了知识流动和技术扩散。

院士对内蒙古发展的影响

院士名单的背后,是内蒙古科技创新和区域发展的深层叙事,院士们带动了科研平台的建设,李博院士在内蒙古大学建立的生态学重点实验室,已成为国家级的科研基地,吸引了一批年轻学者投身草原研究,院士们推动了产业转型,在稀土领域,黄小卫院士的合作项目帮助内蒙古提升了稀土冶炼的环保技术和附加值,使“稀土之都”包头市在全球产业链中占据更有利位置。

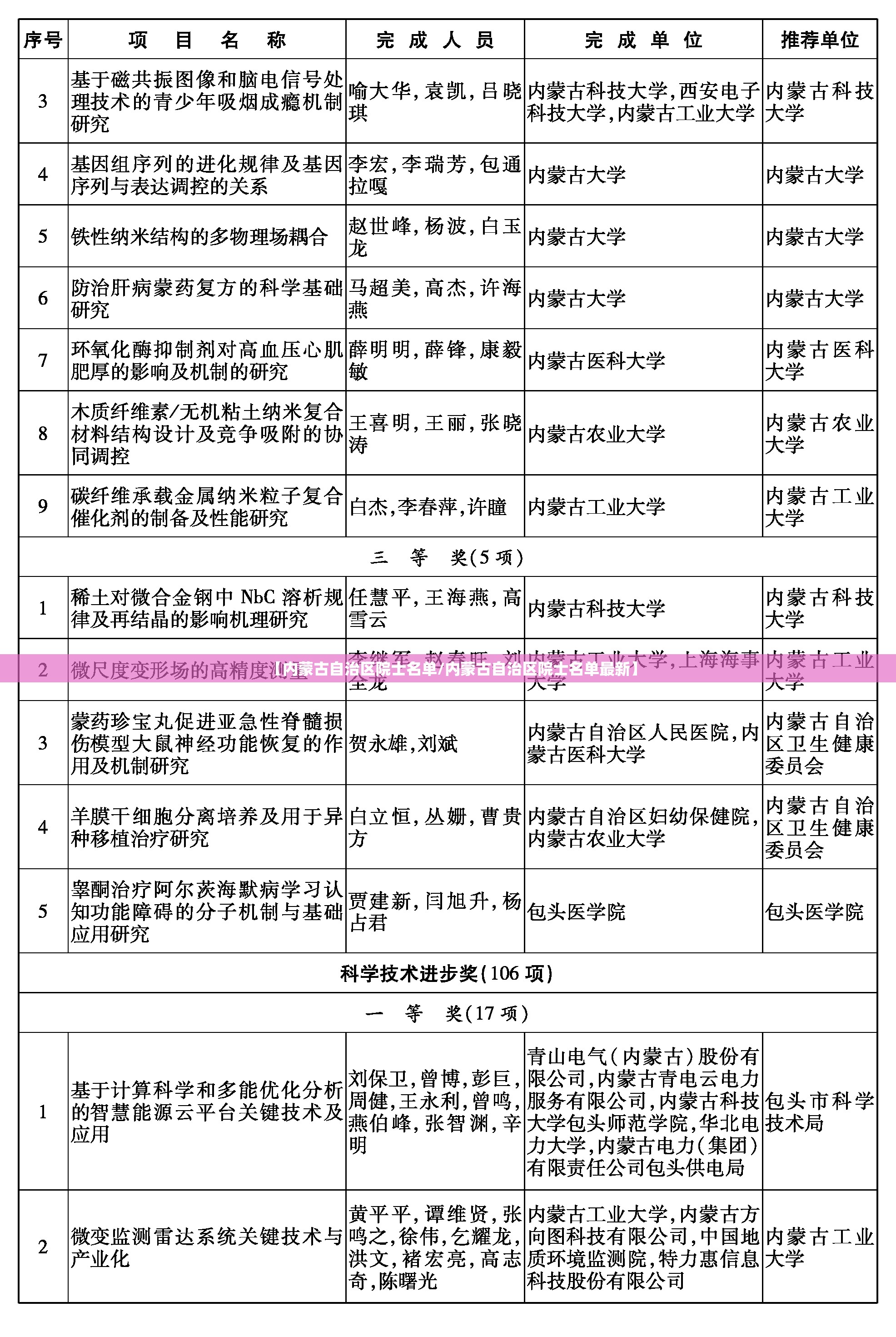

更重要的是,院士制度为内蒙古的人才培养注入了活力,通过院士工作站、学术讲座和导师制,年轻科研人员得以接触前沿知识,从而提升了本地高等教育和科研机构的整体水平,据统计,内蒙古近年来在生态、能源和农业领域的国家级科研项目申报成功率显著提高,部分得益于院士们的引领和推荐。

挑战与未来展望

尽管内蒙古的院士名单取得了一定成就,但仍面临挑战,院士数量较少,且老龄化问题突出(如李博院士已故),急需培养新一代领军人才,内蒙古的经济结构偏重传统能源产业,在数字经济、生物技术等新兴领域的高端人才储备不足。

内蒙古需从多维度发力:一是加大对本地区高校和科研机构的投入,通过“院士后备人才培养计划”等政策,激励本土人才成长;二是深化与京津冀等科技高地的合作,引入更多双聘院士或团队,打造“候鸟型”人才模式;三是结合区域特色,聚焦生态安全、能源革命和农牧业现代化等领域,培育具有内蒙古特色的院士群体。

内蒙古自治区的院士名单虽短,却承载着厚重的科学精神与区域梦想,从草原生态到稀土资源,院士们用智慧和汗水书写了科技兴区的篇章,在新时代的征程中,内蒙古将继续以院士为标杆,汇聚创新力量,为实现高质量发展和生态文明建设提供坚实支撑,这份名单不仅是荣誉的象征,更是未来发展的灯塔。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏