在当今知识经济时代,科技创新已成为区域发展的核心驱动力,作为中国北方的重要生态屏障和能源基地,内蒙古自治区正积极推动经济转型升级,实现高质量发展,在此背景下,《内蒙古自治区院士工作站管理办法》(以下简称《管理办法》)的出台,不仅为自治区的高层次人才引进和科技创新提供了制度保障,更成为连接院士高端智力资源与地方产业需求的重要桥梁,本文将深入探讨该办法的主要内容、实施意义及其对内蒙古长远发展的影响。

《管理办法》于近年由内蒙古自治区科学技术厅联合相关部门制定并发布,旨在规范院士工作站的设立、运行和管理,充分发挥院士及其团队在科技创新、人才培养和产业升级中的引领作用,办法明确了工作站的建设目标:依托自治区内的高校、科研院所、企业等实体,吸引国内外院士及其团队入驻,开展关键技术攻关、科技成果转化和高端人才培养,具体内容包括工作站的申请条件、审批程序、经费支持、考核评估以及退出机制等,确保工作站的运行高效、透明和可持续。

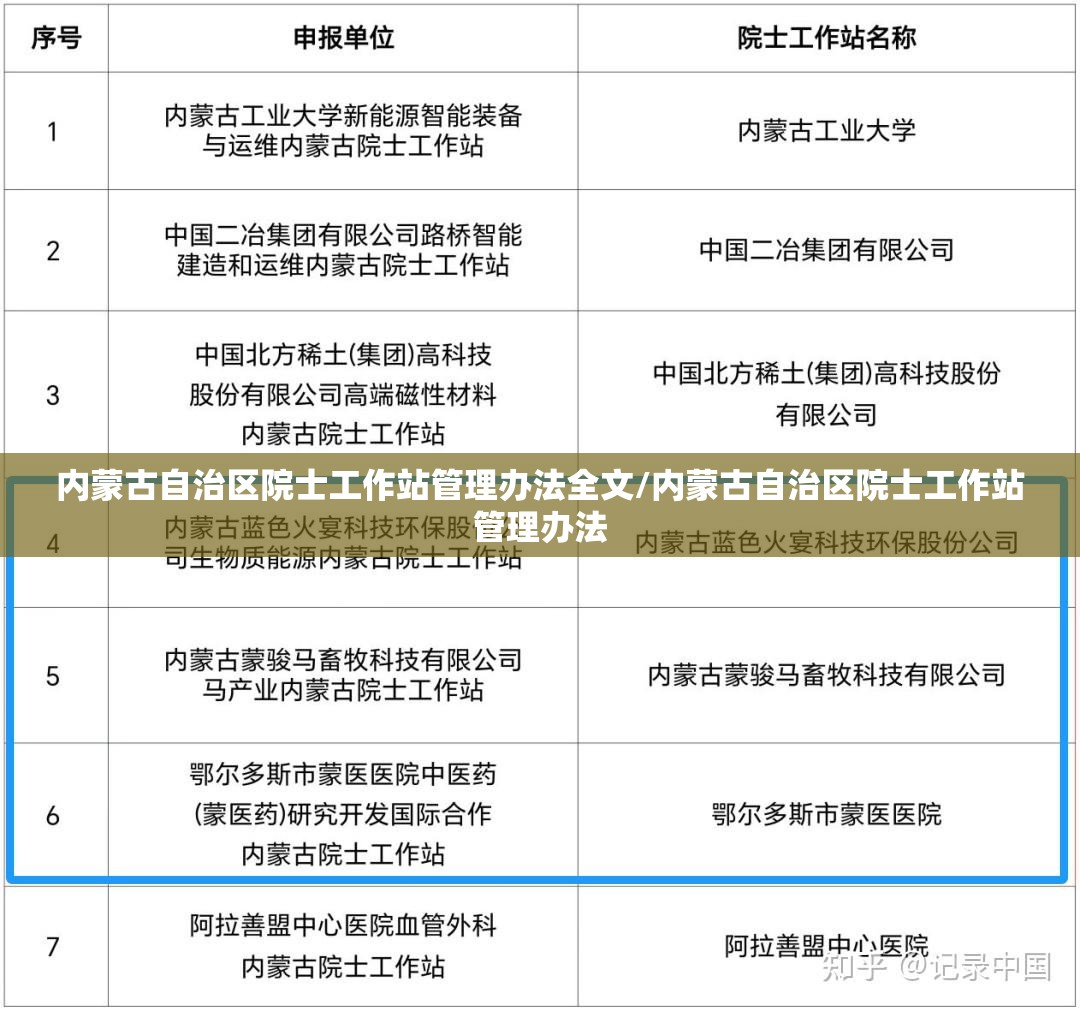

从申请和设立层面看,《管理办法》规定了严格的准入标准,申请单位需具备较强的科研基础、清晰的合作规划以及稳定的支持条件,例如配套资金、实验设施和人才团队,院士工作站的设立需经过自治区科技厅的评审和备案,确保其与内蒙古的战略需求相匹配,如生态保护、能源开发、农牧业现代化等领域,这一流程不仅提升了工作站的含金量,也避免了资源浪费和低水平重复建设。

在运行管理方面,《管理办法》强调了动态评估和激励机制,工作站每年需提交进展报告,自治区科技厅定期组织绩效评估,评估指标包括科研成果产出、技术转化效果、人才培养数量等,对于表现优异的工作站,给予额外经费奖励和政策支持;对于连续评估不合格的,则启动退出程序,这种“能进能出”的机制,保证了工作站的活力和实效性,避免了“重设立、轻管理”的问题。

经费管理是《管理办法》的另一亮点,自治区设立专项基金,为工作站提供启动资金和运行补助,同时鼓励申请单位配套投入和社会资本参与,经费使用需遵循公开、透明的原则,重点支持科研项目、团队建设和成果转化,这种多元化的资金保障体系,既减轻了院士团队的负担,也激发了创新活力。

《管理办法》的实施对内蒙古自治区具有深远意义,它加速了高端人才的集聚,院士作为中国科技界的顶尖人才,其入驻不仅带来前沿知识和技术,还能通过“传帮带”培养本地青年科学家,提升整体研发水平,在呼和浩特、包头等地的院士工作站,已成功推动多项新能源和生态治理项目,显著提升了区域的创新能力,工作站促进了产学研深度融合,通过与企业合作,院士团队将科研成果转化为实际生产力,帮助内蒙古传统产业(如煤炭、乳业)实现技术升级,培育新兴产业(如大数据、生物医药),从而推动经济结构优化。

更重要的是,《管理办法》体现了内蒙古对科技创新和人才战略的重视,为其他少数民族地区提供了可借鉴的经验,在全球科技竞争日益激烈的今天,内蒙古通过制度创新,打造了一个吸引、留住和用好高端人才的平台,这不仅有助于缩小与东部发达地区的差距,还能增强其在“一带一路”倡议中的区位优势。

《内蒙古自治区院士工作站管理办法》是一项前瞻性的政策举措,它通过规范化、系统化的管理,为自治区的科技创新注入了强大动力,随着办法的深入实施,内蒙古有望在高端人才引领下,实现科技自立自强,谱写高质量发展新篇章,建议自治区进一步优化细节,如加强知识产权保护、拓展国际院士合作,以最大化发挥工作站的效能。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏