自2019年底新冠疫情暴发以来,中国各地都经历了多轮疫情的冲击,郑州作为河南省的省会和国家中心城市,其疫情发展脉络尤为复杂且具有代表性,从最初的零星散发到局部暴发,再到常态化防控,郑州的疫情应对不仅反映了中国防疫政策的演变,也展现了城市治理的韧性与挑战,本文将以时间为主线,梳理郑州疫情的关键节点,分析其背后的防控逻辑与社会影响。

第一阶段:初期应对与零星散发(2020年初至2021年中)

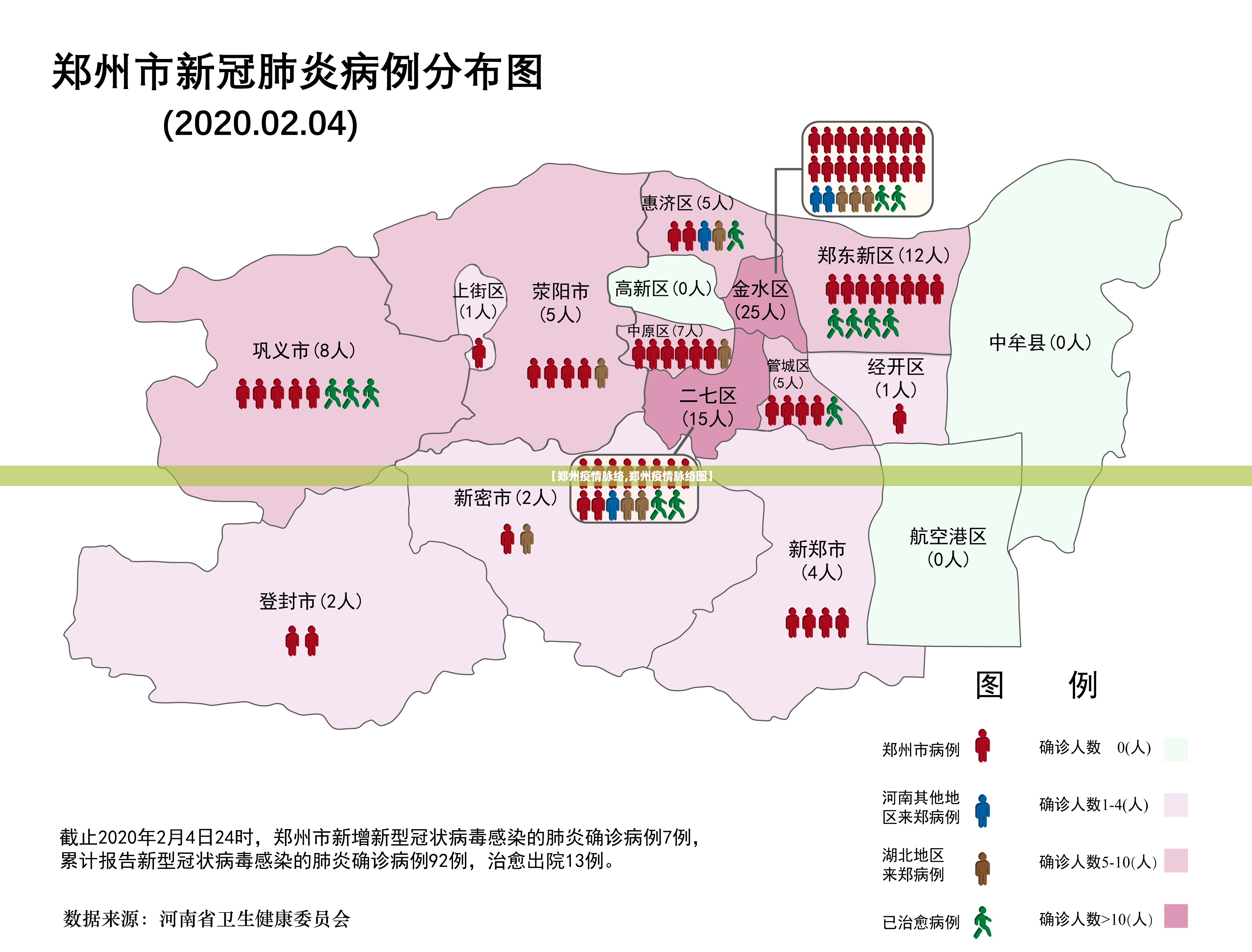

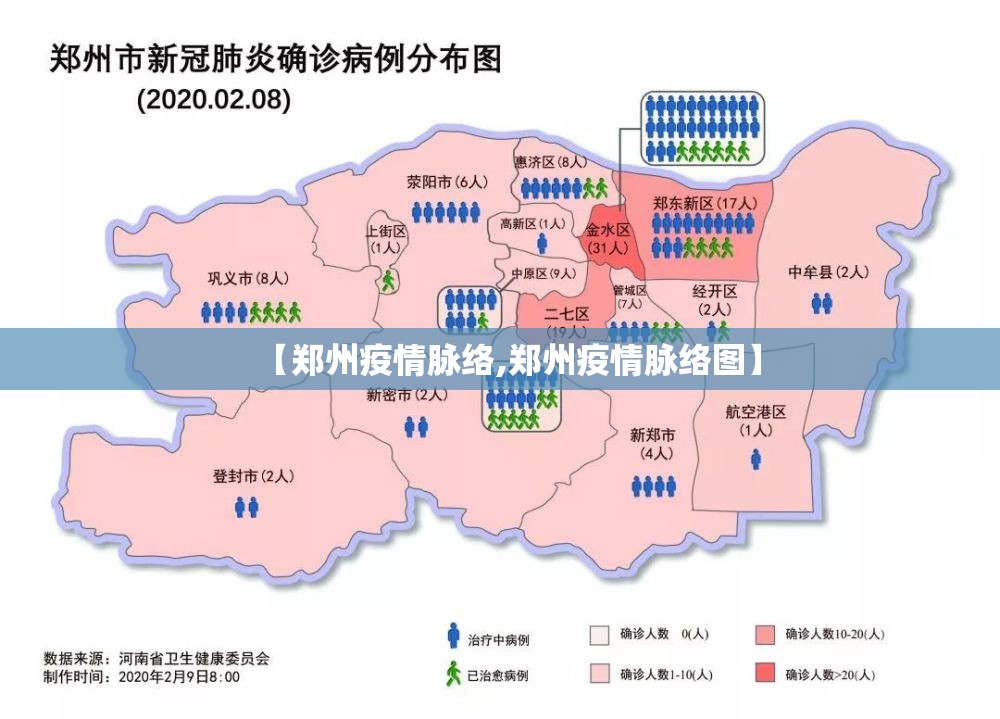

郑州的疫情始于2020年1月,与全国大部分城市同步,首例确诊病例出现后,市政府迅速启动应急响应,实施封锁、隔离和大规模核酸检测,这一时期,郑州的疫情主要以输入性病例为主,防控重点在于“外防输入、内防反弹”,由于武汉封城的影响,郑州作为交通枢纽,面临较大压力,但通过严格的管控措施,疫情得到了较快控制,2020年全年,郑州仅出现零星病例,没有形成大规模传播。

这一阶段的成功得益于高效的基层治理和公众配合,社区封闭管理、健康码推广和行程追踪成为常态,郑州的防疫经验甚至被作为典型在全国推广,这也带来了经济和社会成本,中小微企业受损严重,市民生活受限,但整体上社会秩序保持稳定。

第二阶段:Delta变异株与汛情双重挑战(2021年7月至8月)

2021年7月,郑州疫情进入一个转折点,Delta变异株的传入,加上7月下旬罕见的特大暴雨灾害,使城市面临公共卫生与自然灾害的双重压力,暴雨导致医疗资源紧张、防控设施受损,而疫情则在灾后重建中迅速扩散,7月30日,郑州报告了首例Delta本土病例,随后疫情在第六人民医院等地暴发,引发广泛关注。

这一阶段的防控凸显了郑州的应急能力短板,医院感染事件暴露了医疗系统的漏洞,而灾情与疫情的叠加使得资源调配更加复杂,政府迅速采取全域核酸检测、部分区域封控等措施,并在8月底基本控制住疫情,但过程中,公众对信息透明度和防控效率的质疑声增多,反映出在极端情况下城市治理的挑战。

第三阶段:Omicron变异株与多轮反复(2022年初至今)

进入2022年,Omicron变异株成为主导,其高传染性使郑州疫情进入多轮反复期,年初、5月和10月,郑州均出现了较大规模的疫情暴发,尤其是10月的疫情波及多个区域,导致长期封控和经济停摆,这一阶段,郑州的防控策略逐渐从“清零”向“精准防控”过渡,但执行中仍面临困难。

2022年5月的疫情中,郑州实施了“静态管理”,暂停大部分社会活动,引发了对经济影响的担忧,而10月的疫情中,富士康工厂的聚集性感染事件成为焦点,暴露出企业与防控之间的平衡难题,政府一方面加强核酸检测和隔离措施,另一方面尝试推广疫苗接种和分级诊疗,以减轻医疗系统压力。

第四阶段:常态化防控与政策优化(2022年底至今)

随着国家防疫政策的整体调整,郑州也从2022年底开始逐步优化防控措施,12月“新十条”发布后,郑州放开大部分限制,疫情进入常态化管理阶段,重点从防控感染转向医疗救治,加强重症资源储备和疫苗接种,这一时期,郑州经历了感染高峰,但医疗系统整体扛住了压力,社会秩序逐步恢复。

总结与反思

郑州的疫情脉络是一条起伏的曲线,从快速响应到应对多重挑战,再到政策优化,每一步都折射出中国防疫的宏观轨迹,其成功之处在于高效的组织能力和公众配合,但也在资源分配、信息透明度和经济平衡上暴露出问题,郑州需在公共卫生体系建设上加大投入,提升应对突发事件的韧性,同时探索更加科学、人性化的防控模式。

疫情终将过去,但留下的教训与经验将成为城市发展的重要财富,郑州的案例告诉我们,疫情防控不仅是科学与政策的博弈,更是对社会治理能力的全面考验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏