2022年以来,全球疫情形势依然复杂多变,中国各大城市在“动态清零”总方针指导下,不断优化防控策略,作为湖南省省会和经济文化中心,长沙市在疫情政策制定与实施中,展现了精准防控与民生保障并重的特点,本文将从政策框架、具体措施、社会影响和未来展望四个方面,分析长沙市疫情政策的实践与挑战。

政策框架:科学精准与动态调整

长沙市的疫情政策以国家“外防输入、内防反弹”总体要求为基础,结合本地实际情况,形成了“科学精准、动态调整”的框架,政策制定注重数据驱动和专家研判,通过市疫情防控指挥部的统一部署,实现多部门协同作战,在疫情高风险时期,长沙市迅速启动应急响应机制,划分风险等级区域(如封控区、管控区和防范区),并实施差异化管控,政策强调“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,通过常态化核酸检测、健康码管理和行程轨迹追踪,最大限度降低传播风险。

这种框架的优势在于灵活性,长沙市并非简单“一刀切”,而是根据疫情发展动态调整政策,2022年3月本土疫情暴发时,长沙市在短期内强化了社会面管控,但随着疫情缓和,又逐步放开限制,恢复生产生活秩序,政策还注重与周边城市(如株洲、湘潭)的联防联控,体现了区域协同的重要性。

具体措施:多层次防控与民生保障

长沙市疫情政策的具体措施可概括为“防控+服务”双轨模式,在防控层面,重点包括:

- 核酸检测常态化:在交通枢纽、社区和学校设置免费检测点,鼓励市民定期检测,尤其对重点行业人员(如快递员、出租车司机)实行“应检尽检”。

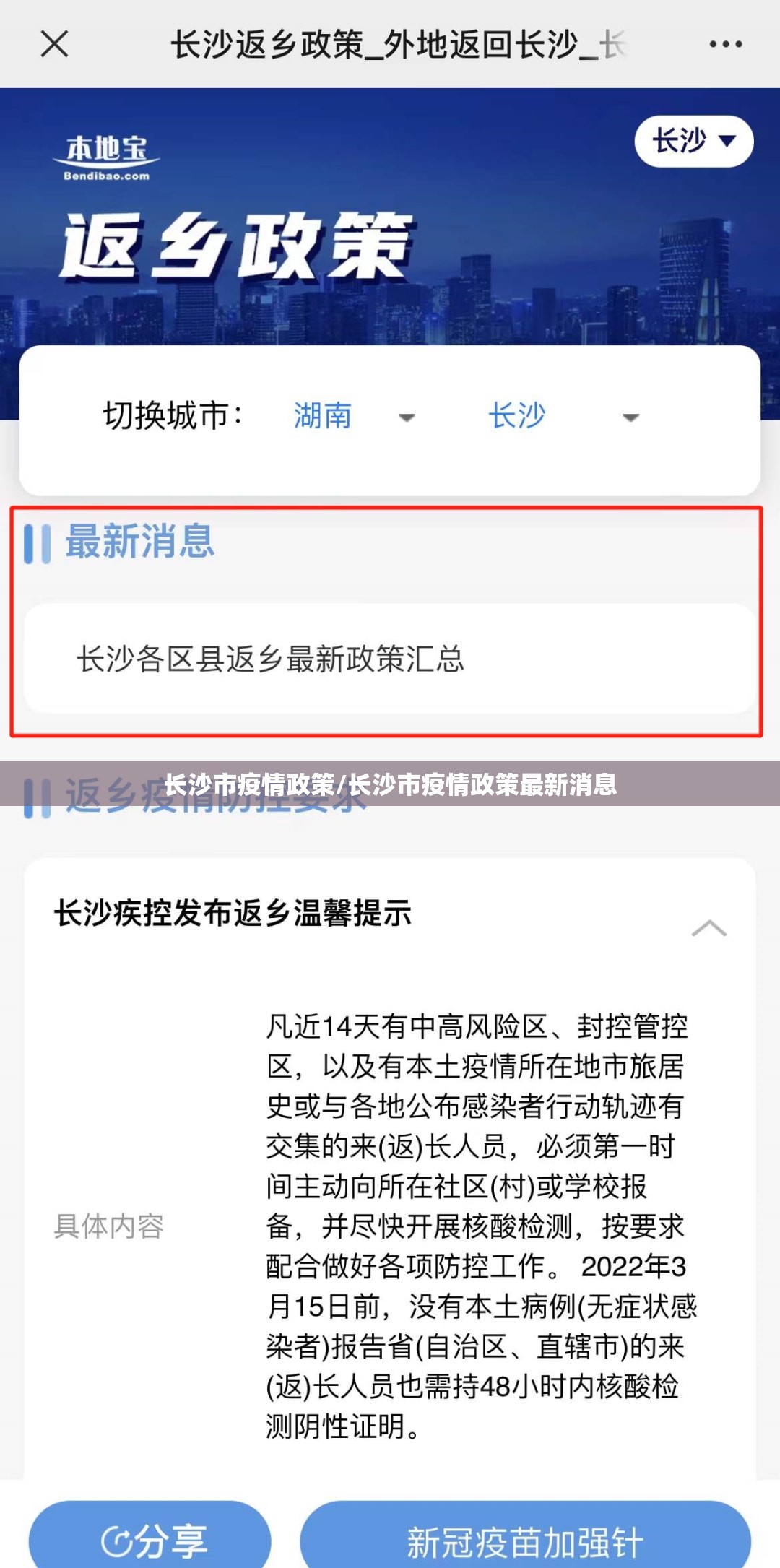

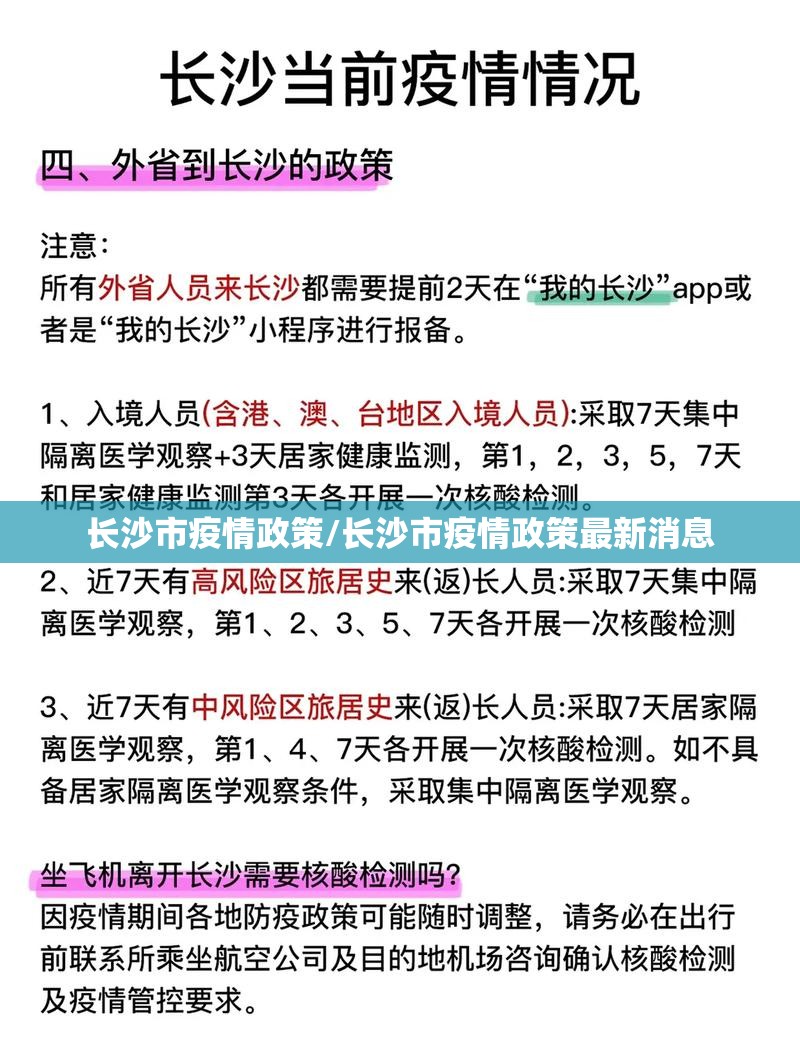

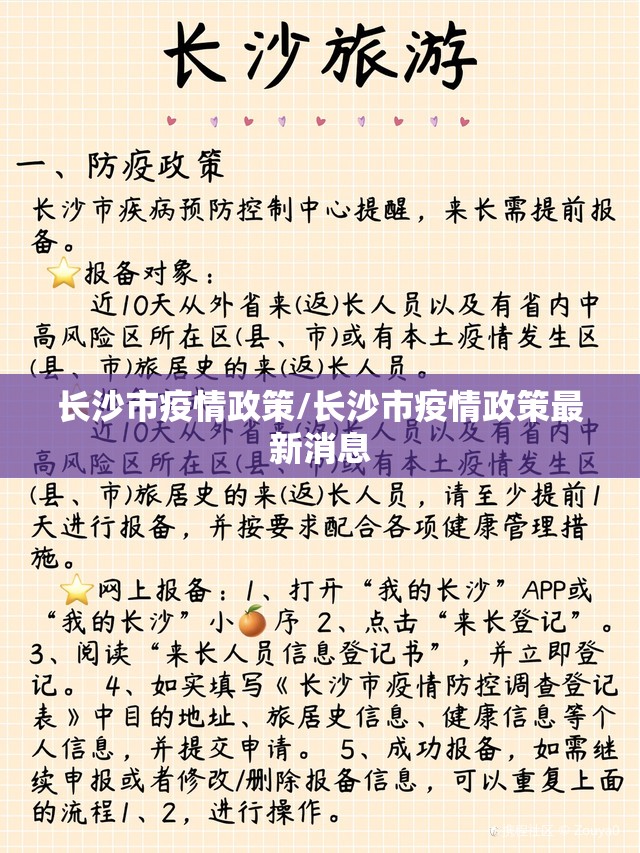

- 健康码与行程卡结合:通过“湖南健康码”实现风险人员精准管理,对中高风险地区来长人员实行隔离或健康监测。

- 疫苗接种推进:全市设立多个疫苗接种点,并针对老年人和儿童开展专项接种服务,截至2022年底,疫苗接种覆盖率已超过90%。

在民生保障层面,长沙市政策突出“以人为本”:

- 生活物资供应:疫情期间,政府与超市、电商平台合作,确保封控区居民生活必需品配送,在2022年4月疫情高峰时,长沙市启动“菜篮子”工程,为隔离家庭提供上门服务。

- 经济支持措施:对中小微企业减免租金、提供信贷支持,并发放消费券刺激市场复苏。

- 医疗服务畅通:设立绿色通道,保障急危重症患者和孕产妇就医需求,避免因疫情延误治疗。

这些措施不仅有效控制了疫情传播,还减少了社会矛盾,体现了政策的温度。

社会影响:成效与挑战并存

长沙市疫情政策的实施取得了显著成效,截至2022年底,全市累计报告确诊病例数控制在较低水平,未出现大规模扩散事件,经济复苏势头良好,2022年GDP增速高于全国平均水平,旅游和消费市场逐步回暖,市民对政策的满意度较高,多数人认为防控措施“合理且必要”。

政策也面临一些挑战:

- 基层执行压力:社区工作人员和志愿者负担较重,长期高强度工作可能导致疲劳和疏漏。

- 经济成本问题:频繁的核酸检测和管控措施增加了财政支出,对小微企业造成一定压力。

- 公众心理影响:部分市民出现“防疫疲劳”,对常态化防控产生抵触情绪,需加强沟通和疏导。

政策在平衡防控与自由之间需持续优化,过度依赖“健康码”可能引发隐私担忧,而突然的封控可能影响市民出行计划,长沙市通过公开政策和舆情监测,不断调整做法,但如何实现“最小代价、最大效果”仍是长期课题。

迈向智慧化与常态化

长沙市疫情政策将更注重智慧化和常态化建设,利用大数据、人工智能等技术提升预警和响应效率,例如开发智能溯源系统和无人配送服务,政策将更强调“平战结合”,将防控措施融入日常公共卫生体系,增强城市韧性。

长沙市需进一步优化民生保障,例如建立更灵活的经济补偿机制,加强心理健康服务,在全球化背景下,政策还需与国际接轨,探索跨境防疫合作。

长沙市疫情政策是中国特色防控模式的一个缩影,它既体现了政府的执行力,又彰显了以人民为中心的理念,通过不断总结经验和创新实践,长沙市将为后疫情时代的城市治理提供宝贵参考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏