当吉林市因奥密克戎变异毒株陷入疫情防控阻击战的关键阶段,一座距离400余公里的省会城市——沈阳,正以惊人的行动力诠释着东北地区“抗疫共同体”的深刻内涵,两座城市的命运在疫情中交织,不仅映射出突发公共卫生事件下的跨区域协作机制,更凸显了东北老工业基地在应对危机时凝聚的历史底蕴与人文精神。

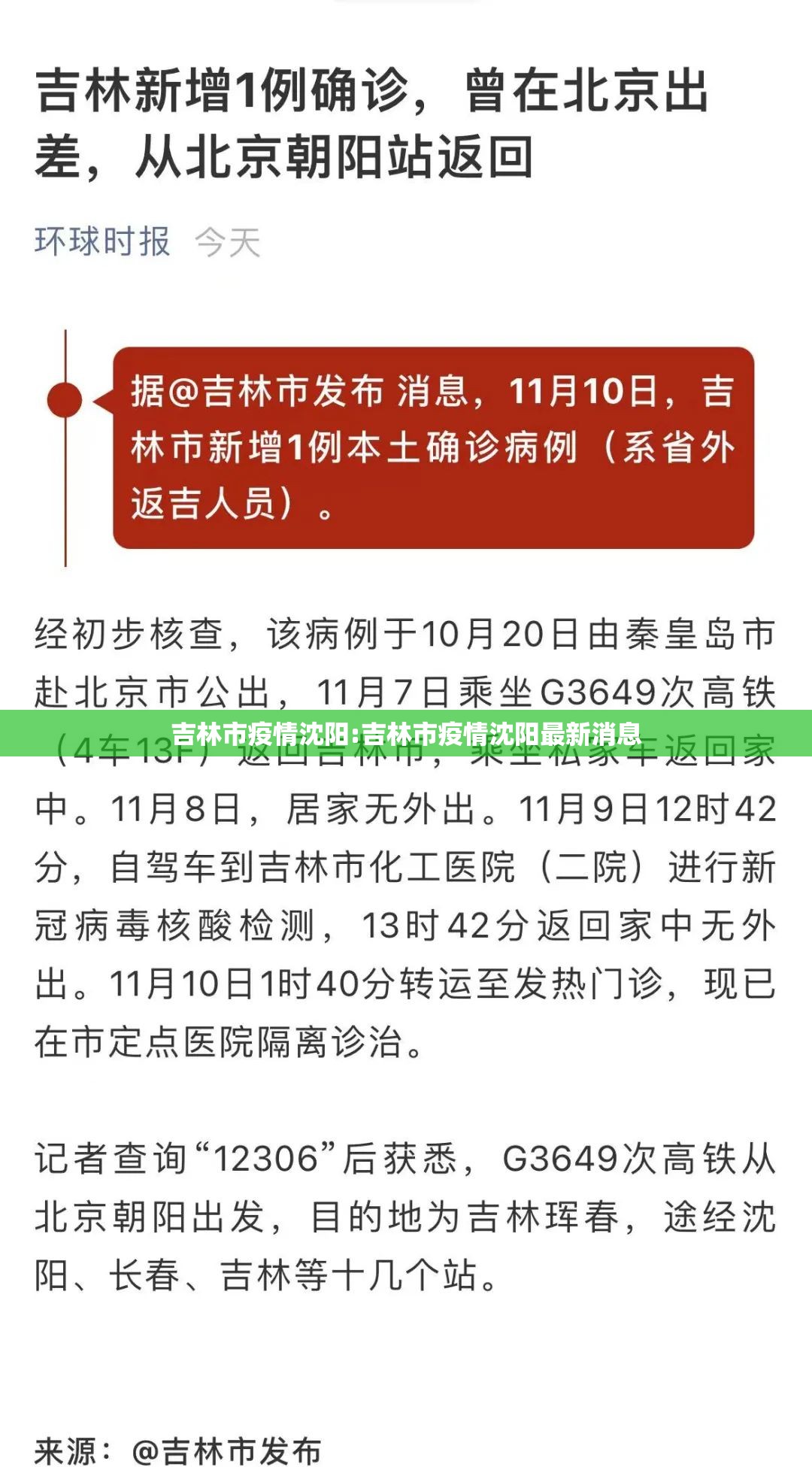

吉林市疫情初期,短时间内激增的病例对当地医疗资源形成巨大压力,作为东北地区核心城市之一的沈阳,第一时间启动应急响应机制,承担起区域性抗疫支点的角色,2月17日,沈阳市派出首批移动核酸检测车和医疗队驰援吉林市,随后又协调方舱实验室设备及防护物资跨城调配,这种快速响应不仅源于省级联防联控机制的部署,更体现了东北城市群长期以来形成的协同传统——从计划经济时代的工业协作到如今突发公共事件的联合应对,东北地区始终保持着一种独特的“共同体意识”。

更值得关注的是沈阳在分流救治方面的关键作用,由于吉林市定点医院承压接近极限,部分患者需跨区域转运,沈阳统筹全市医疗资源,指定市第六人民医院等专业机构接收吉林转运患者,并建立“吉沈医疗绿色通道”,从转运途中的负压救护车全程监护,到接收后的“一患一策”精准治疗,沈阳用行动诠释了“岂曰无衣,与子同袍”的抗疫精神,这种跨城医疗协作不仅缓解了吉林市的应急压力,也为全国探索跨区域重大疫情救治机制提供了实践样本。

两座城市在民生保障层面也展现出高效联动,为确保吉林市生活物资供应,沈阳组织大型商超建立“吉林专供”采购链,开通农产品运输专用通道,3月中旬,首批从沈阳发出的百吨级“蔬菜包”仅用12小时便抵达吉林市管控小区,这种物资调配效率背后,是东北地区完善的物流网络和多年形成的经济互补性——沈阳作为交通枢纽和物资集散中心,在应急状态下自然成为区域抗疫的“后勤基地”。

从更深层次看,吉林与沈阳的抗疫协作折射出东北社会特有的文化认同,在网民自发创建的“吉沈抗疫互助”话题下,一条“长春沈阳一家亲”的留言获得数万点赞,这种情感共鸣源于共同的历史记忆与文化根基:从建国初期的工业建设到改革开放后的社会转型,东北城市始终保持着紧密的社会联结网络,当疫情袭来,这种深层次的社会资本转化为高效的协作机制,形成“非正式但极有效”的抗疫合力。

这场跨城协防也暴露出一些亟待完善的问题:如何建立更标准化的应急响应流程?怎样优化跨区域信息共享机制?但正是通过这些实践,东北地区正在构建更具韧性的公共卫生协同体系,据悉,辽宁、吉林、黑龙江三省已开始探讨建立“东北地区重大疫情联防联控常态化工作机制”,这意味着此次吉沈抗疫协作可能成为东北区域治理现代化的里程碑。

吉林市与沈阳的抗疫故事,既是中国特色公共卫生体系的一个缩影,也是人类面对病毒时命运与共的生动诠释,当救护车的鸣笛声跨越松辽平原,当防护服上的“沈阳”字样出现在吉林市的隔离病房,我们看到的不仅是疫情防控的战术协作,更是一种文明共同体在危机中的自我修复与升华,这种力量,或许正是东北老工业基地在新时代焕发新生的深层密码。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏