随着新冠疫情在全国多地的反复,吉林省的疫情动态备受关注,许多民众和媒体都在询问:吉林省疫情封城了吗?吉林省在疫情期间并未实施全域性的“封城”措施,而是根据疫情风险等级,采取了精准、分区的防控策略,本文将深入分析吉林省的疫情现状、防控政策、社会影响以及未来展望,以帮助读者全面了解这一话题。

吉林省疫情现状与防控背景

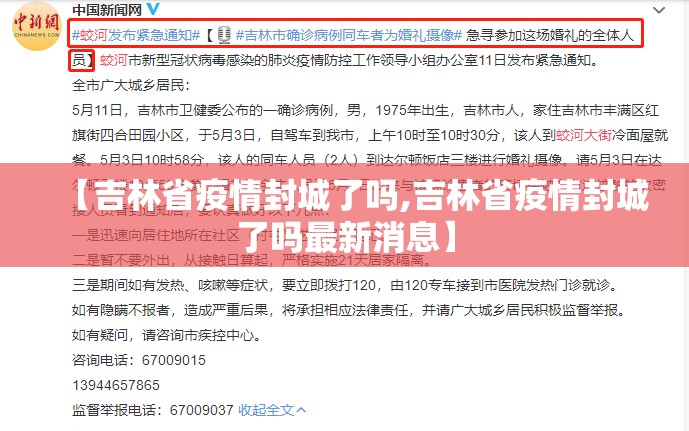

吉林省作为中国东北地区的重要省份,自2020年疫情暴发以来,多次面临局部疫情挑战,2022年初,吉林省曾经历一波较为严重的疫情,尤其是长春市和吉林市,当时采取了严格的封控措施,包括小区封闭管理、交通管制等,但并未宣布全域“封城”,进入2023年,随着奥密克戎变异株的传播,吉林省的疫情呈现零星散发态势,政府坚持“动态清零”总方针,结合第九版防控方案和二十条优化措施,实施科学精准的防控。

截至目前,吉林省没有实施全域封城,相反,政府通过高风险区划定、核酸检测、流调追踪等方式,控制疫情扩散,在长春市或延边州等出现病例的地区,可能会对特定小区或街道实施临时封控,但整体上保持社会面正常运行,这种策略旨在平衡疫情防控与经济民生,避免“一刀切”带来的负面影响。

精准防控措施的具体内容

吉林省的防控措施主要体现在以下几个方面:

- 风险等级管理:根据疫情传播风险,将区域划分为高、中、低风险区,高风险区可能实施“足不出户”的封控,中风险区限制人员聚集,低风险区则加强常态化防控,这种分区管理避免了不必要的全域封锁。

- 核酸检测与筛查:在疫情出现时,组织开展大规模或重点区域核酸检测,做到早发现、早隔离,2023年秋季,吉林省部分县市进行了多轮核酸筛查,但未升级为封城。

- 交通与流动管理:对疫情严重地区实施局部交通管制,如暂停公共交通或限制跨市出行,但全省范围内的交通枢纽(如长春龙嘉机场)基本保持运营,确保物资和必要人员流动。

- 民生保障与应急响应:政府强调保障封控区居民的生活物资供应和医疗服务,建立绿色通道,减少防控对日常生活的冲击。

这些措施体现了“精准防控”的理念,既控制了疫情,又最大限度地减少了社会成本,与2022年相比,当前的防控更加注重科学性和灵活性,避免了“封城”带来的经济停滞和心理压力。

社会与经济影响分析

吉林省未实施封城,但对局部疫情的反应仍对社会经济产生了一定影响,从积极角度看,精准防控维护了大部分地区的正常秩序,省内工业企业、农业生产基本稳定,2023年吉林省GDP增速保持在合理区间,一汽集团等重点企业通过闭环管理保持了生产,减少了疫情对经济的冲击。

局部封控也带来了一些挑战,旅游业和餐饮业受创较大,尤其是长白山等热门景区在疫情高峰期客流减少;中小微企业面临经营压力;部分居民因临时封控出现焦虑情绪,政府通过发放消费券、减免租金等政策缓解这些影响,但长期来看,如何优化防控与经济发展的平衡仍是课题。

疫情防控对民生保障提出了更高要求,吉林省加强了物资配送和医疗救援体系,确保封控区居民“菜篮子”和“药瓶子”不断供,这些经验为未来应对突发公共卫生事件提供了借鉴。

未来展望与反思

吉林省的疫情防控策略反映了国家整体方针的演进:从早期严格封控到当前科学精准防控,随着病毒变异和免疫水平提升,防控措施可能会进一步优化,推广疫苗接种(尤其是老年人)、加强医疗资源储备、利用大数据提高流调效率等。

对于“封城”问题,吉林省大概率不会轻易采取全域封锁,除非出现极端情况,政府更倾向于通过预警机制和快速响应来控制疫情,公众也应保持理性,遵守防疫规定,避免恐慌性传播谣言。

吉林省疫情并未封城,而是用精准措施守护健康与发展,这既是对2022年经验的总结,也是迈向“后疫情时代”的积极探索,我们需要在防控中学会共存,在挑战中寻找机遇。

通过以上分析,希望读者能更全面地理解吉林省的疫情现状,疫情防控人人有责,保持关注官方信息、做好个人防护,才是应对疫情的最佳方式。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏