2022年,中国多个城市因新冠疫情反复而面临防控压力,合肥和成都作为中西部重要城市,其防疫措施备受关注,许多人问:“疫情下,合肥封城了吗?成都又采取了什么策略?”这两座城市在应对疫情时,并未采取简单的“封城”手段,而是通过精准防控和动态管理来平衡防疫与民生,本文将以合肥和成都为例,探讨疫情下的城市治理逻辑、社会影响以及未来启示。

合肥:精准防控下的“非封城”实践

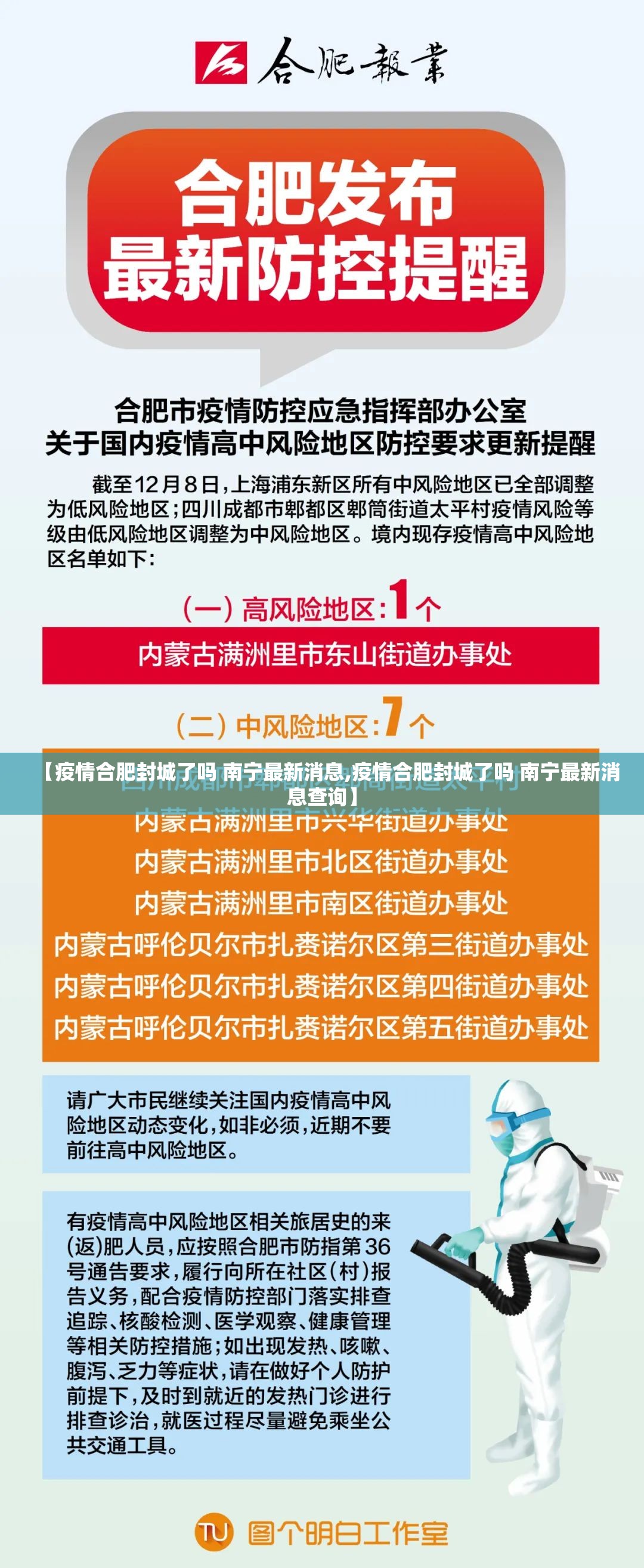

合肥作为安徽省会,在2022年春季疫情高峰期,并未实施全域封城,相反,市政府采取了“精准防控”策略,以最小化对社会经济的影响,当局部区域出现病例时,合肥会快速划定高风险区,进行短暂封闭管理,而非全城静默,这种做法的核心是依托大数据和网格化管理,实现快速流调、核酸筛查和风险管控。

合肥的防疫逻辑体现了“以人为本”的治理理念,政府通过新闻发布会和社交媒体及时透明地发布信息,避免恐慌,保障物资供应和医疗通道畅通,确保居民生活不受重大干扰,这种模式虽未完全避免疫情扩散,但减少了封城带来的经济代价和社会矛盾,合肥在2022年4月的疫情中,仅对个别小区实施封控,全市大部分地区维持正常运转,这反映了城市治理中“科学防控”与“民生优先”的平衡。

成都:动态清零与柔性管理

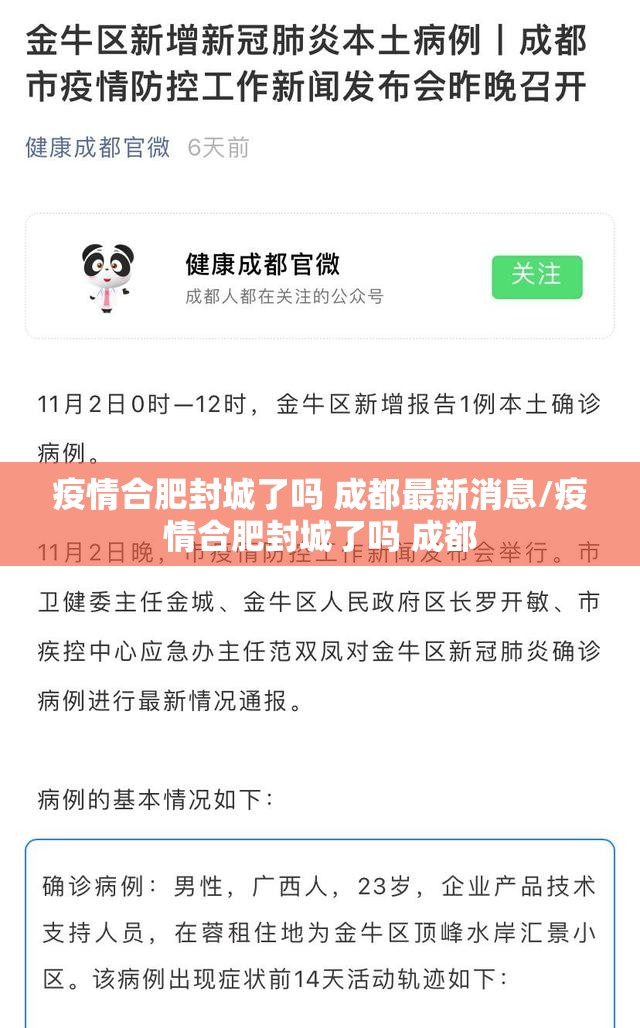

成都作为西部经济中心,人口超过2000万,防疫压力更大,在2022年夏季和秋季的疫情中,成都曾多次面临奥密克戎变异株的挑战,但同样未采取全域封城,取而代之的是“动态清零”政策,结合局部管控和全民核酸筛查,成都的防疫措施强调“柔性管理”,在风险区域实施“足不出区”的限行措施,而非硬性封城;利用健康码和行程码实现精准追踪。

成都的治理亮点在于其应急响应速度和民生保障体系,政府与社区、企业合作,确保供应链稳定,并为隔离人员提供心理支持和物资配送,成都还注重文化疏导,如通过线上活动缓解居民焦虑,这种策略避免了“一刀切”封城的弊端,但也在疫情高峰时引发部分争议,如核酸排队时间长和局部管控不便,总体而言,成都通过试错和调整,展现了超大城市的治理韧性。

封城与否的背后:城市治理的逻辑差异

合肥和成都的“非封城”选择,反映了中国防疫政策的演变:从早期严格封控到后期精准防控,这种转变源于多方面考量,经济因素至关重要,封城会导致产业链中断、中小企业破产和失业率上升,合肥和成都作为经济引擎,需权衡防疫与增长,社会承受力有限,长期封城易引发公众疲劳和抵触,影响政府公信力,Omicron变异株毒性减弱,疫苗接种普及,降低了重症率,使精准防控成为可能。

这种模式并非完美,合肥和成都都曾在疫情失控边缘徘徊,需临时加强管控,成都2022年9月曾实施全域静态管理一周,但很快调整为分区分级解封,这揭示了一个核心问题:防疫没有标准答案,只能在动态中寻找平衡。

民生影响与未来启示

疫情下,合肥和成都的实践凸显了民生保障的重要性,两座城市都优先确保食品、医疗和教育资源供应,并通过数字化手段(如健康码)提升效率,但问题也存在:局部管控可能加剧不平等,如农民工和低收入群体更易受冲击;过度依赖核酸也增加了财政负担。

城市治理需从疫情中吸取教训,应加强公共卫生体系建设,提高应急响应能力,推动数字化治理,减少人为干预,注重公众沟通和参与,避免政策“自上而下”的单向执行,合肥和成都的经验表明,防疫不是终点,而是城市治理现代化的催化剂。

回望“疫情合肥封城了吗 成都”这一问题,答案是否定的——两座城市均未简单封城,而是探索了一条精准防控之路,这背后是治理智慧的体现,也是对民生的尊重,在全球疫情未完全结束的今天,这种平衡或许能为其他城市提供参考:防疫不仅关乎科学,更关乎人与城市的共生存。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏