2022年以来,全国多地疫情反复,安徽省合肥市作为长三角地区的重要城市,也多次面临疫情防控的考验,合肥疫情的起因并非单一因素所致,而是外部输入风险、本地防控漏洞、病毒变异特性以及社会活动增多等多重因素交织的结果,本文将从流行病学调查、政策实施、社会行为等角度,深入分析合肥疫情的主要起因,并探讨其对公共卫生体系的启示。

外部输入压力:跨区域流动与隐匿传播

合肥是安徽省的经济、交通和教育中心,人口流动性大,与周边省市(如江苏、浙江)联系紧密,2022年春季和秋季的疫情波动,多数案例与外部输入相关,具体而言,疫情主要通过以下途径传入:

- 跨省交通枢纽风险:合肥高铁南站、新桥国际机场等交通枢纽每日客流量巨大,增加了输入性病例的潜在风险,2022年4月的一起疫情溯源显示,病毒源自一名从高风险地区返皖的旅客,其在核酸检测间隙期发生隐匿传播。

- 物流和冷链传播:合肥作为制造业和物流集散地,进口冷链食品和货物曾多次被检出病毒阳性,尽管当地实施了严格的消杀和检测措施,但病毒通过物传人的风险仍难以完全杜绝。

- 周边疫情溢出效应:长三角地区疫情联动性强,上海、南京等地的疫情高峰期间,合肥因人员往来频繁,易受波及,数据显示,2022年多起聚集性疫情与跨城通勤、商务活动相关。

外部输入的压力凸显了“动态清零”政策下区域协同防控的重要性,若监测和响应滞后,病毒便可能迅速在本地扩散。

本地防控漏洞:常态化措施的执行挑战

尽管合肥市建立了较为完善的疫情防控体系,但在实际执行中,仍存在部分漏洞,成为疫情暴发的“加速器”:

- 核酸检测盲区:大规模核酸检测虽能快速筛查病例,但少数群体(如流动人口、老年人)因信息缺失或配合度低,可能未被及时覆盖,2022年5月,合肥某区疫情起因便是一例漏检人员参与聚集活动,导致社区传播。

- 公共场所管理疏漏:商场、菜市场等人员密集场所虽落实了扫码、测温措施,但执行力度不均,部分场所存在“形式主义”防控,如健康码查验不严,为病毒传播提供了机会。

- 医疗机构感染控制不足:医院作为高风险场所,曾发生院内感染事件,2022年3月,合肥一家医院因患者入院筛查不彻底,引发小规模聚集性疫情。

这些漏洞反映了常态化防控中“最后一公里”的难题:政策设计需更加精细化,并强化基层执行力度。

病毒变异与传播特性:奥密克戎株的挑战

疫情起因也与病毒本身的变化密切相关,2022年,奥密克戎变异株成为主流毒株,其特性加剧了防控难度:

- 高传染性与隐匿性:奥密克株BA.5和BF.7等亚型的基本再生数(R0)更高,且潜伏期缩短,导致病例在核酸检测前已具备传播能力,合肥多起家庭和职场聚集疫情中,病毒在检测阴性期间便完成代际传播。

- 免疫逃逸能力:尽管疫苗接种率高,但奥密克戎株对现有疫苗有一定逃逸性,突破性感染增多,这要求防控策略从单纯依赖疫苗转向“疫苗+非药物干预”结合。

病毒变异是全球性挑战,合肥疫情的数据印证了加强病毒基因组监测和快速调整措施的必要性。

社会因素:人员聚集与公众疲劳

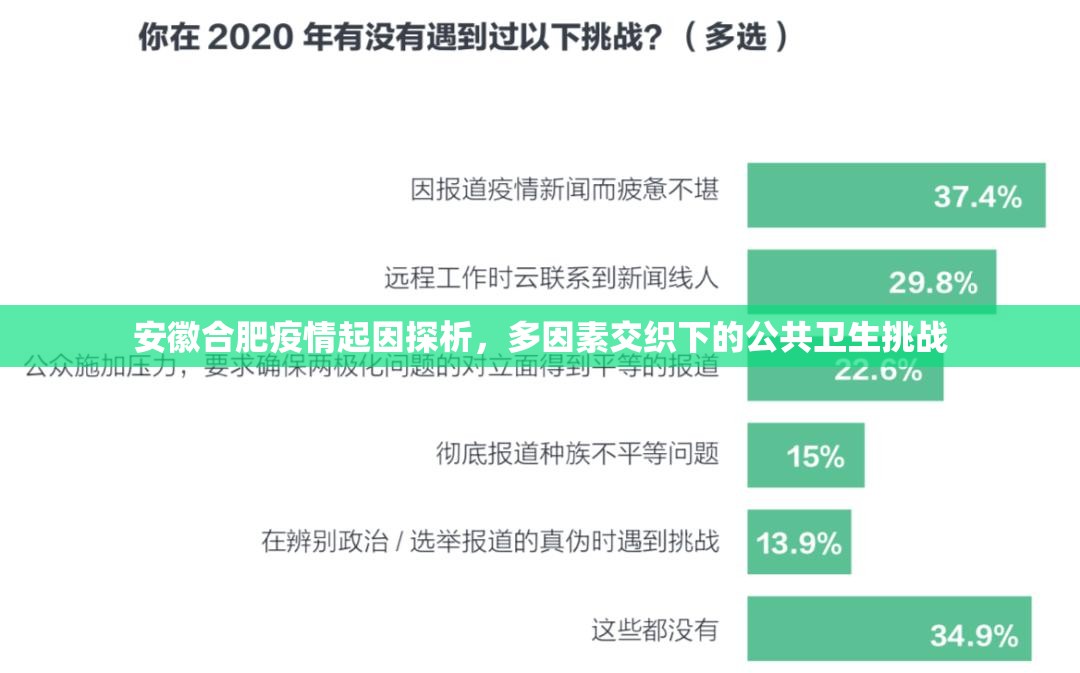

社会行为模式同样影响着疫情发展,随着疫情防控常态化,公众出现“疲劳感”,增加了风险:

- 聚集性活动增多:节假日聚餐、婚礼等社交活动难以完全限制,2022年国庆期间,合肥因多场家庭聚会引发链式传播。

- 防控意识松懈:部分市民佩戴口罩、保持社交距离的依从性下降,尤其在低风险时期,行为心理学研究表明,长期防控易导致警觉性降低。

- 信息传播与谣言干扰:疫情初期,不实信息可能引发恐慌或盲目乐观,影响政策配合度,合肥曾出现因谣言导致的抢购潮,间接增加聚集风险。

这些社会因素提示,公共卫生宣传需更具针对性和韧性,以维持社会共识。

总结与启示:构建韧性防控体系

合肥疫情的起因是多维度因素共同作用的结果,既暴露了外部输入压力下的薄弱环节,也揭示了本地执行中的不足,应从以下方面提升防控韧性:

- 强化区域协同:建立跨省市疫情信息共享和响应机制,减少输入风险。

- 优化本地管理:通过数字化手段(如智能核酸系统)减少盲区,并加强公共场所监督。

- 应对病毒变异:持续监测病毒基因组,动态调整疫苗和防控策略。

- 提升社会参与:通过科普宣传和社区动员,缓解公众疲劳,增强集体行动力。

合肥疫情是一次严峻的考验,也为全国公共卫生体系提供了宝贵经验,只有坚持科学防控、全社会协同,才能更好地应对未来挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏