上海市作为中国最大的经济中心和国际化大都市,在近年来全球新冠疫情的冲击下面临了严峻考验。“疫情区”这一标签曾多次与上海相关联,但背后所反映的不仅是短暂的危机,更是城市治理、社会协同和公共安全体系的深度演练,本文将从疫情区的定义、上海市的应对措施、社会反应以及未来启示四个方面,探讨上海在疫情中的表现与思考。

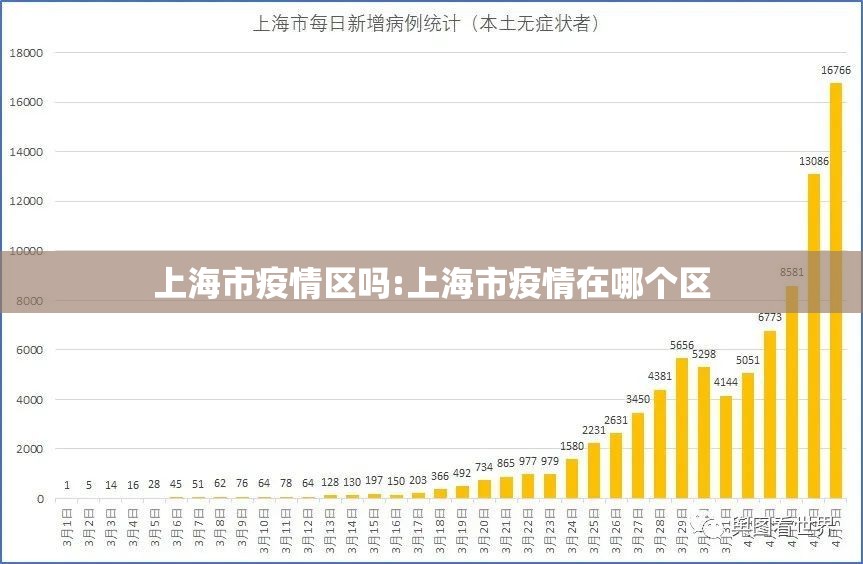

什么是“疫情区”?在中国疫情防控体系中,疫情区通常指根据病例传播风险划定的高风险、中风险或低风险区域,上海市由于人口密集、流动性高,加之奥密克戎等变异毒株的高传染性,在2022年春季经历了大规模的疫情爆发,多个区域被划为疫情区,并采取了封控、核酸筛查和流动限制等措施,这一标签不仅代表了公共卫生风险,也意味着城市日常运行的中断和经济社会的短期阵痛。

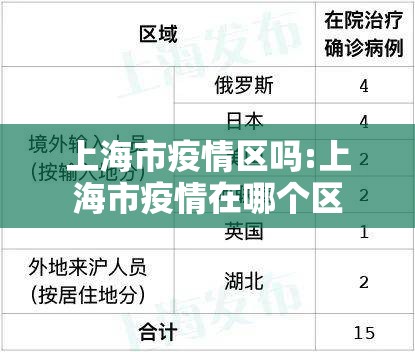

上海市在疫情区的管理上展现出了高效的组织能力和资源调配水平,政府迅速启动了应急机制,通过“动态清零”政策,结合大数据和网格化管理,精准划定风险区域,并实施分区分级管控,在浦东、浦西等重点区域,大规模核酸检测和物资保供体系在短时间内被建立起来,上海依托强大的医疗资源,增加了定点医院和方舱医院的容量,确保了患者的及时收治,数字化手段如“随申码”和行程追踪系统,为疫情监测提供了技术支持,减少了人为疏漏。

疫情区的管理也面临诸多挑战,封控措施虽然有效控制了病毒传播,但也对市民生活造成了不便,例如物资短缺、就医难和心理压力等问题,社交媒体上曾出现对“一刀切”政策的批评,反映出在平衡公共卫生与个体权益时的两难,基层工作者和医护人员承担了巨大压力,长期高强度工作暴露了应急体系中的短板,如人力资源分配和社区服务的可持续性,这些问题提醒我们,疫情防控不仅需要科学决策,更需要人文关怀和社会支持。

社会的反应是另一重要维度,在上海疫情期间,市民整体表现出高度的配合度和韧性,志愿者组织、社区互助和企业捐赠等社会力量迅速动员起来,填补了官方资源的不足,许多小区自发组建了采购群和配送网络,确保了老年人和弱势群体的基本需求,这种自下而上的协同机制,体现了上海社会的凝聚力和创新力,疫情也激发了公众对公共卫生意识的提升,戴口罩、勤洗手等习惯逐渐常态化,为未来防疫奠定了基础。

从更广阔的视角看,上海市疫情区的经历为全球大都市提供了宝贵经验,第一,它凸显了城市韧性(urban resilience)的重要性——即城市在危机中吸收、恢复和适应的能力,上海的经济实力和基础设施为其提供了缓冲,但未来的建设需更注重软性因素,如社区网络和心理健康服务,第二,疫情加速了数字化治理的进程,智慧城市技术在疫情监测、资源分配中发挥了关键作用,这将成为未来 urban management 的核心,第三,全球化城市如上海需加强国际合作,共享疫情数据和防控策略,以应对可能的新发传染病。

上海市作为疫情区的阶段虽充满挑战,但通过政府、社会和市民的共同努力,这座城市不仅渡过了难关,更积累了应对危机的宝贵经验,疫情区的标签终将褪去,但它所引发的思考——关于公平、效率和人性化治理——将长期影响上海的未来发展,在不确定的世界中,城市的韧性不仅在于其经济实力,更在于其能否在危机中学习、成长,并构建一个更健康、更包容的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏